中山醫通識畢業門檻的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳忻穎寫的 扭曲的正義:檢察官面對的殘酷真相,走向崩潰的檢警與媒體 和蓋.溫奇的 不必為悲傷感到抱歉:修復心碎的自我療癒之路(TED Books)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中山醫學大學函也說明:1041296404_2_1041202137_2_中山醫學大學交通位置暨校園平面圖.PDF. (附件二). 主旨:本校通識教育中心舉辦「2015醫學、敘事與通識教育工作.

這兩本書分別來自聯經出版公司 和天下雜誌所出版 。

國立臺北科技大學 技術及職業教育研究所 劉曉芬所指導 江瑞菁的 臺灣五專生自我決定、成就歸因、學習投入與英語學習成效之研究-調節與中介效果之檢驗 (2016),提出中山醫通識畢業門檻關鍵因素是什麼,來自於調節式中介、成就歸因、學習投入、自我決定理論。

而第二篇論文國立彰化師範大學 工業教育與技術學系 廖錦文所指導 張逸蓁的 科技大學時尚造型相關科系學生人格特質、創業自我效能與創業意向之研究 (2014),提出因為有 時尚造型、人格特質、創業自我效能、創業意向的重點而找出了 中山醫通識畢業門檻的解答。

最後網站中山醫學大學全校課程地圖則補充:※ 畢業門檻:畢業修滿該系規定科目與學分數者、校訂共同課程、英文能力檢測、深化醫能力百分百。 地址:40201台中市南區建國 ...

扭曲的正義:檢察官面對的殘酷真相,走向崩潰的檢警與媒體

為了解決中山醫通識畢業門檻 的問題,作者吳忻穎 這樣論述:

檢察官依法行事,竟會成為罪人? 我們的社會,究竟生了什麼病? 這是一本寫來改變社會的書,因為一切再不改變,也許就來不及了 披露檢察官、警察、媒體最真實的面貌 ★是什麼樣的體系,讓一個懷抱熱血的檢察官,選擇出走? ★是什麼樣的問題,讓警察疲於追求績效,不惜違法? ★是什麼樣的問題,讓媒體成為官方與個人形象的宣傳管道? 說到檢察官,你第一個想到的是什麼? 是「奶嘴檢察官」、「恐龍法官」、「司法不公」,還是判決總是「脫離現實」、不符民意,老是引來輿論撻伐? 然而在群情激憤、擁護眾人認定的「正義」之前,我們該深思的,是以片面資訊做出判斷真的好嗎?我們對這些

問題的了解,真的足夠嗎? 檢察官的工作貫穿偵查、公訴到執行的整體刑事訴訟程序。他們因執掌職務的複雜、多面相而不容易為外人了解,總是顯得神祕。 有部分人以為檢察官是一群不問世事,成天坐在辦公桌前用筆辦案的文書柯南,但真實的檢察官要做得遠遠不只如此,他們要寫起訴書、要判斷證據是否可信、擬定偵查計畫、指揮警察辦案、檢視屍體、上法庭……他們是所有案件的守門員,是在司法程序中,最了解前因後果、參與最深的一群人。透過他們,我們得以了解一個案件的始末;透過他們,我們得以看到司法實務最晦暗、迫切的結構性問題。 《扭曲的正義》作者吳忻穎,是一位前檢察官。在本該實現刑事正義的檢察體系中磨滅了希望

,最後失望出走。她回望過去任檢察官的實際經驗與觀察,深刻剖析了檢察體系、警察體系、媒體的重大問題,有系統地暴露三方之間如何往來、影響視聽。 她大膽寫出了司法與警察體系內、外亂象,暴露我們的社會其實正面臨極其嚴重的法治問題,而這影響了每一個人。全書內容分三部分: •第一部 搖搖欲墜的檢察體系 對外,檢察官要面對濫用司法、癱瘓地檢署的民眾;對內,則要忍受資源長期不足、過勞,以及畸形的升官文化。為了增加結案數、往上爬、上新聞曝光,竟有人睜一隻眼閉一隻眼,任由記者取得偵查不公開資料、容忍警察違法情事,且覺得這一切都是為了維持「良好關係」,很正常。 我們的檢察體系,竟是如此搖搖欲墜

。 •第二部 崩潰中的警察體系 高層為鞏固民意、做形象、做政績,設立諸多額外要達到的績效標準,壓迫著基層員警,使得多數人疲於奔命,部分人則為了交出漂亮的數字、達標、要功 獎而選擇性辦案,甚至無中生有「製造」假案件、向檢察官騙取拘票與搜索票。 犧牲合法程序與警察尊嚴,換取治安「良好」的統計數字和一支支嘉獎、超標的達成率,這一切,值得嗎? •第三部 媒體幻象 細說媒體如何為了點閱率、為求獨家,犧牲「第四權」的自尊,不惜報導錯誤、偏頗,在案情未明朗前繪聲繪影指涉真相,煽動輿論錯誤判斷,甚至為了維護與檢警的關係,成為檢警官方或特定個人事業鋪路的宣傳管道。 在資訊速食、

不問查核與事實,人人都彷彿鍵盤法官的年代裡,我們看到的「真相」真的是真相嗎? 在檢察體系、警察體系、媒體三方的相互運作中,不知不覺中,我們支持、叫好的,也許已經成了「魔鬼」。 檢警、媒體的混亂,反映的是整個社會對正義的扭曲想像。身在其中的我們,可曾注意?當中的錯誤與誤解,又有多深? 各界推薦 •許伯崧(媒體工作者) 她的意志勝過一切,沒有對正義的信念,就沒有對正義的發現。 •王子榮(雲林地方法院法官) ……忻穎寫出了體制內的盤根錯節,寫出了法律人投身實務工作下的萬般無奈……寧可鳴而死,不要選擇默而生,大概是我讀忻穎這本書最大的感觸。 •朱淑卿(北一女中公

民科教師) 每一屆的小綠綠(北一女中學生),總有人期許自己未來能任司法人員,可以懲奸除惡、成為正義的化身……在三年九個月的檢察官生涯中,她認真地依法做事與執行國家賦予的責任與義務。她,無欲則剛。 •江佳蓮(基隆地檢署法醫師) 有興趣的讀者在閱讀的同時,不妨搭配書中提及的事件查詢相關案例,重新審視那些具有帶風向意味的新聞報導,當能明白作者為何狗吠火車、聲嘶力竭地再三提醒程序正義的重要性。本書為民眾提升自己法律知識水準及鍵盤功力的優良讀物。 •姜長志(新北地檢察署檢察官、劍青檢改成員) 忻穎這本書,談的正是人與制度的糾葛,一次揭露一位基層檢察官在這座腐味已沉的牢籠裡,如何挑

戰威權、堅持信念,是一本能讓外界清楚理解檢察體系困境的好書,也是給包括我在內、仍在前線奮戰的檢察官同僚們,一個重新檢視自己今夕為何而戰的機會。 •施家榮(雲林地檢署檢察官、劍青檢改成員) 追求正義、期待司法能夠正確且高效率運作,是許多國人對司法改革的共同期待,而這些要求並不是依靠「在少數個案中塑造英雄、神探」或者「用績效要求來製作假數據」就能解決的,我們需要一些能夠普遍適用於大多數案件,讓辦案環境及司法風氣都能提升的對策。 •陳宗元(彰化地檢署檢察官、劍青檢改成員) 一向神祕的檢察體系存在著以升官圖控制基層檢察官、司法資源嚴重不足而無法精緻偵查的問題。警察方面存在著以績效壓

迫基層員警鋌而走險,以不法手段來取得績效的問題。媒體方面則有為了點閱率,而以標題殺人、曲解判決以激起民憤的方式來取得人們目光的問題……看似與你我無關,但倒楣時,所有人都有可能是那冤錯假案的受害人。 •劉潤謙(高雄市立凱旋醫院成人精神科醫師) 這樣一個勇於挑戰且改善體制的人,終究無法從體制內進行改革,選擇了離開。雖然她常常說:「辭職治百病!」但我相信,她絕不會放棄改革我們國家的司法體制,而是用另一種方法往她的理想前進。 •蕭仁豪(臺灣警察工作權益推動協會理事) 這本書寫的,也是對臺灣社會「包青天文化」的不同意見書,揭露的是在「司法正義」光輝的背面,不被見的政策的歪斜、資源的匱

乏、檢與警在扭曲制度中相互埋怨卻又唇齒相依的面貌……身在其中,我們雖然號稱「正義使者」,卻也可能逐漸成為不再探問「何謂正義」的作業員……轉身正面問題,然後向人群探求吧、向內心的真意探求吧,道路或許就在此方。 方君竹(公視特約記者、「記者真心話」主持人) 吳曉樂(作家) 邱顯智(人權律師、立法委員) 柯雁心(編劇) 陳永峰(東海大學通識中心副教授) 陳信聰(公視《有話好說》節目主持人) 陳慈幸(中正大學犯罪防治學系暨研究所教授) 黃哲斌(新聞工作者) 管中祥(中正大學傳播學系教授) 蔡崇隆(《島國殺人紀事》系列紀錄片導演) 顏擇雅(出版人) ──

無畏推薦(依姓氏筆畫排序)

臺灣五專生自我決定、成就歸因、學習投入與英語學習成效之研究-調節與中介效果之檢驗

為了解決中山醫通識畢業門檻 的問題,作者江瑞菁 這樣論述:

本研究為檢驗英語學習成效的中介與調節效果,在蒐集文獻之後,以性別、年級、英語學習經驗、英語檢定經驗以及家庭社經地位為背景變項、自我決定能力為自變項、英語學習成效為依變項、學習投入為中介變項以及成就歸因為自我決定能力與學習投入之間的調節變項,檢驗英語學習成效之中介與調節效果。本研究預試對象為臺灣東部某護專日間部於104學年度修習通識英語課程一年級至三年級護理科學生115人,預試有效問卷110份。本研究之研究工具通過專家效度以及信度與效度檢驗後以符合研究對象資格之護專生為問卷發放對象,共發出350份問卷,有效問卷339份,有效回收率96.85%。經資料分析後,發現背景變項中年級與英語學習經驗與成

就歸因、學習投入或是英語學習成效之間存在著差異。學習投入在英語學習成效與自我決定能力之間扮演著完全中介角色,尤其是學習投入中的態度投入影響最明顯。失敗歸因與外在動機的交互作用對學習投入具有調節作用,再細究失敗歸因的類型發現努力以及任務難易度的歸因方式與外在動機之間的交互作用,皆會調節學習投入對英語學習成效的中介效果。根據研究資料顯示,臺灣一年級護專生的英語學習成效以及學習投入明顯較優秀,且英語學習時間超過六年以上的護專生越熟悉成功經驗的歸因。再者,自我決定動機高的護專生越投入英語學習,則英語成效越好,而自我決定動機低的護專生,其失敗歸因方式會減弱其學習投入,尤其個人努力被否定以及認為作業太難的

情況下,對英語學習成效會有明顯的負面影響。最後,本研究建議護專生的自我決定的基本需求以及正向學習態度的投入要更被重視,英語教師要多製造護專生的英語學習成功經驗並協助其正確歸因過去的學習經驗以及調適學習情緒,護專的英語課程發展應該要與時俱進,隨著護專生的特性彈性調整。

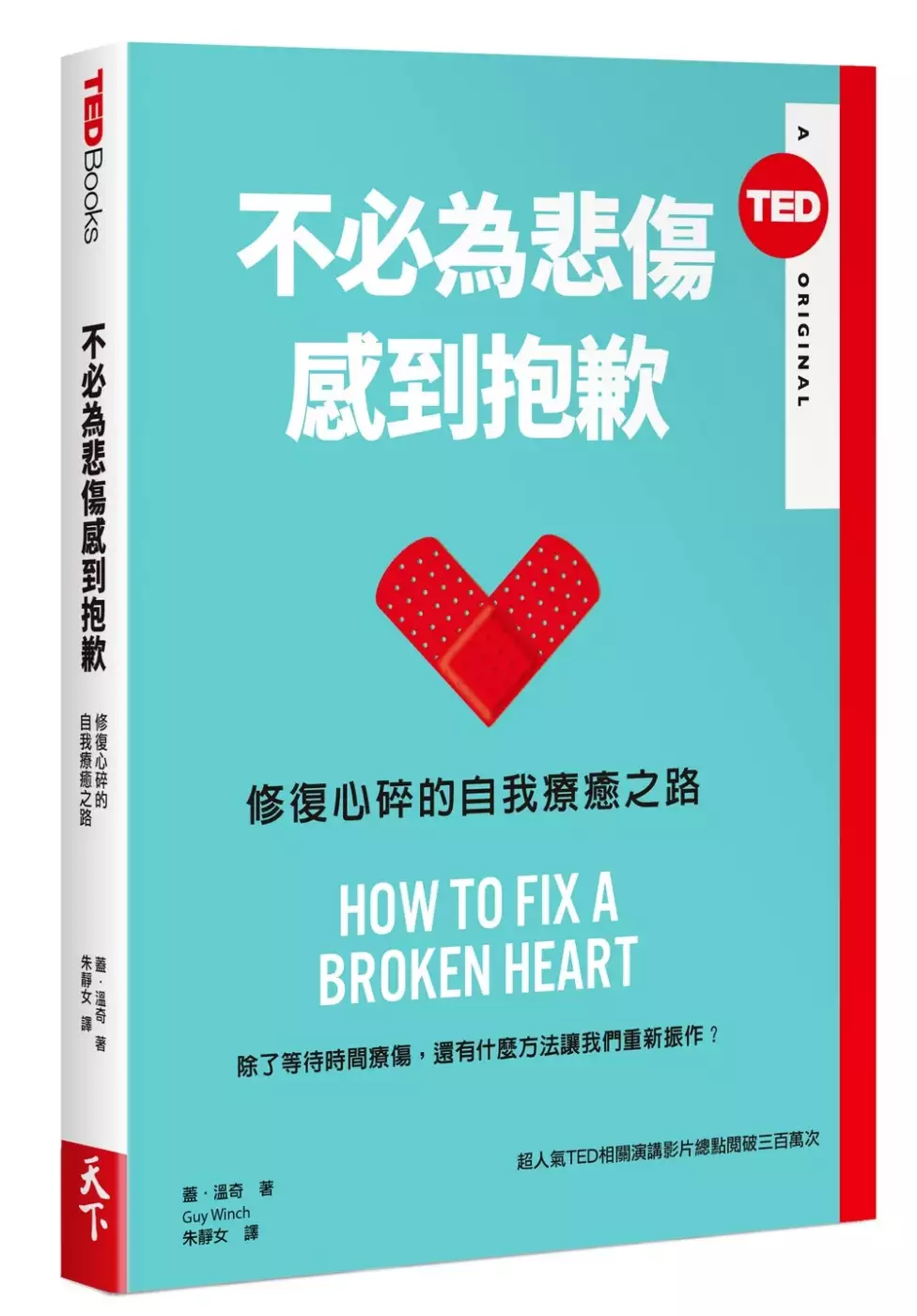

不必為悲傷感到抱歉:修復心碎的自我療癒之路(TED Books)

為了解決中山醫通識畢業門檻 的問題,作者蓋.溫奇 這樣論述:

★超人氣TED相關演講影片總點閱破三百萬次 除了等待時間療傷,還有什麼方法讓我們重新振作? 心碎無痕,卻更痛苦! 但我們甚至為自己的脆弱感到羞愧,強裝一切如常, 任由傷口蔓延擴散,終於難以癒合…… 任何人都有心碎的時刻,失戀、失去至親至友、失去長年相伴的寵物,感到無比哀傷,無法思考、無法行動、回不到正常生活。 本書作者蓋‧溫奇是紐約大學臨床心理學博士,是在曼哈頓執業超過二十五年的心理醫師。在本書,他提供每一個傷心欲絕的人所需要的肯定、撫慰與希望。 本書結合臨床經驗與學術發現,交織令人感同身受的案例研究。說明我們對心碎這種普遍經驗的了解有多麼淺薄,以及我

們的誤解為什麼會讓自己遲遲無法復原。並提供實用的心碎療育指引,教我們如何處理及面對心碎衝擊,如何讓自己走出傷痛,重新好好生活。 TED Books系列 TED Books是介紹重要觀念的輕快閱讀系列,由TED團隊策劃製作,找專精領域又善於說故事的講者與作者,規劃出涵蓋多元領域的一系列TED Books。每本書的篇幅短到可以一口氣讀完,但是也長到足以深度解說一個主題,主題非常廣,從建築、商業、太空旅行、到愛情,包羅萬象,是任何有好奇心、愛廣泛學習的人的完美選擇。在TED.com上,每一本書都有搭配的相關TED Talk演講,接續演講未盡之處。十八分鐘的演講或播下種子、或激發想像,許多演

講都開啟了想要知道得更深、想學得更多的渴望,需要更完整的故事。TED Books輕快閱讀系列正滿足了這個需求。 名人推薦 呂冠緯|誠致教育基金會執行長 林之晨|TEDxMonga 講者、AppWorks 合夥人 洪 蘭|中央認知神經科學所教授 翁啟惠|前中央研究院院長 許毓仁|TED×Taipei創辦人 張輝誠|台北市中山女高教師 童子賢|和碩科技董事長 黃哲斌|新聞工作者 葉丙成|台大電機系教授 鄭國威|Pansci 泛科學總編輯 劉安婷|Teach for Taiwan創辦人 (按姓氏筆劃排序) 各界好評 「《如何修復破碎的心》是

一本經過深入研究而且深具實用性的書,它提供每一個傷心欲絕的人所需要的肯定、撫慰與希望。溫奇從他的私人執業經驗以及令人驚訝的科學發現中,交織出引人注目的案例研究。溫奇說明了我們對這種普遍經驗的了解有多麼淺薄,以及我們的誤解為什麼會讓我們付出代價,而且會延緩我們的復原。這本富有同情心而且令人大開眼界的書,對於任何哀悼逝去的愛情或珍愛的寵物的人來說,是一本非讀不可的書;它也提出令人信服的論述,讓我們知道這些不被認可的悲傷形式是應該被承認的。」──暢銷書《性關係狀態與受束縛的歡愛》(The State of Affairs and Mating in Captivity)作者,艾瑟.佩萊爾(Esthe

r Perel) 「心碎是一種多麼刻骨銘心的經歷,但是社會對它的主要建議實在是很瘋狂,因為我們的社會要我們『日復一日地忍受,到最後你就會克服它。』我第一次在TED上聽到蓋.溫奇在談論心碎,我就為之著迷──而這本書又更上一層樓。這是一本很棒的書,它是寫給任何正陷入心碎歷程的人,或是任何想要幫助別人走出心碎幽谷的人,或者是任何只是單純想要更了解人類的人。」──Wait But Why創辦人,提姆.厄本(Tim Urban) 作者簡介 蓋.溫奇(Guy Winch) 蓋.溫奇博士是一名心理醫生、一位作家,也是主題演講人,他的書已經被翻譯成二十三種語言。他在TED上的第一場演

講:「為什麼我們都需要練習情感急救」(Why We All Need to Practice Emotional First Aid)被觀看的次數,已經超過六百萬次。溫奇博士關於情緒健康科學的研究,經常出現在國內和國際媒體上。他還為PsychologyToday.com撰寫受歡迎的Squeaky Wheel部落格。他一直在曼哈頓地區進行私人執業,同時也是美國心理學會的成員。 譯者簡介 朱靜女 政大新聞研究所畢業,美國威斯康辛州立大學麥迪遜校區新聞系博士班肄業。曾任公共電視研究發展室研究員、新聞部記者、主編及節目製作人;政大社會實踐辦公室助理。現為專職譯者。 作

者的話 前言 讓心碎離開陰暗的角落 第一章 破碎的心何以被遺棄? 第二章 心碎之後的生理衝擊 第三章 屏除錯誤心態 第四章 復原之路,從心出發! 結 語 讓情緒痛苦撥雲見日 謝辭 作者介紹 相關主題的TED Talks 參考書目 TED Books TED 推薦序 誠致教育基金會執行長 呂冠緯 曾經有人問過我,如何達到個人的卓越(Excellence),我的淺見是:多元接觸(Exposure)、廣泛探索 (Exploration)、自我期許 (Expectation)、紮實執行 (Execution)與經驗累積 (Experience)。台灣社會或者華人文化較缺乏接觸與探索的

階段,而TED或TED Talks所提供的內容正是閱讀這個世界的楔子。然而,淺碟式學習效果有限,一知半解往往比不知還可怕,而TED Books正好彌補缺少的這塊,讓我們對有興趣的議題可以挖掘得更深。何不看看幾部TED Books的演講影片,你很快就會知道,該買哪幾本 TEDxMonga 講者、AppWorks 合夥人 林之晨 三十多年前,TED 的開始,透過大型實體活動講故事,講值得擴散、能帶給眾人啟發的故事。寬頻連線與智慧手機普及後,TED又登上網路影音與 App,跨越國界,啟發了遍佈世界各地、數以千萬計的觀眾。而後,TED又增加了 TEDx,所謂獨立舉辦的TED論壇,讓更多有故事

的人可以登上舞台,提供全世界他們的好故事。現在,很高興,三十年後,TED的故事又化身為書籍,要用文字的力量,讓更多好故事,啟發更多讀書人。 TEDxTaipei 創辦人 、TED 亞洲大使 許毓仁 TED的水準高,有口碑,現在它把演講的主題寫成三萬字左右,又印成大小正好可以放在口袋中的小冊子,適合在旅行中閱讀,真是一個好主意(只怕讀者會讀到忘記下火車)。這次天下雜誌拿到它的獨家代理權,台灣的讀者有福了,在資訊爆炸的二十一世紀,每個人時間都不夠用,我們需要快速的吸取重要訊息,而這一套書正好提供了這個需求,這些書的內容簡單扼要,沒有贅字廢話,看完好像去赴了一場盛宴,心靈得到滿足又沒有吃的

肥腸滿腦的不舒適。 「閱讀豐富人生」,透過文字的傳承、閱讀的能力,我們可以站在巨人的肩膀上看的更高更遠,我期待每個月的新書出來。--中央認知神經科學所教授 洪蘭 在每一場 TED十八分鐘演講結束後,我常常在想,要怎麼延續這些十八分鐘背後的力量? TED Talks 希望帶給大家的,不是稍縱即逝的感動,而是希望這些故事背後擴散出去的漣漪,可以鼓勵大家化成行動,發揮它原本就該具備的影響力,讓世界可以朝著更美好的方向前進,這就是 TED 「好點子值得被分享」的初衷。 我們用眼睛看世界,用閱讀觀照自己。如果 TED演講,是在心中種下一個讓好想法萌芽的種子,或是激發想像的小石頭。

那 TED Books 系列叢書,就是接續演講的未竟之處,帶領大家沿著這些智慧軌跡,探索與思想的深度旅程。內容包羅:人權、太空、知識、科學、心靈、智慧等萬象領域。知智無垠,但在追求過程中的樂趣也同樣無窮。 資訊紛至沓來的移動時代,我們的心需要安穩寧靜的時刻。閱讀 TED Books,體會智慧在動靜之間的生猛、敦厚及平衡。期待各位翻開書扉的同時,也踏上屬於自己的蛻變旅程。 台北市中山女高教師 張輝誠 在我觀察,TED演講最驚人之處,在於三點:一是善用網路新媒介,將主題式的、專業性的內容,轉為演講形式,化為影像,在網路上原先充斥著娛樂為主的影像世界,將專業知識內容勇敢投入其間,並巧

妙設計出一場演講十八分鐘符合閱聽者最佳專注時間的規範,同時讓現場演講的效力隨著網路的延伸而無遠弗屆,產生驚人效益,不少影片的影響力遠遠超乎常人想像。 二是TED演講讓當代壁壘分明,甚至深院高戶的學術研究,或是各行各業傑出人士的多年經驗、獨到見解,可以透過簡短、扼要、明白的演講方式傳達給普羅大眾。換言之,TED演講讓專業知識真正的和大眾對話,真正做到最大的知識普及化;同時又打開各專業的小領域,讓各種專業知識進入溝通與相互了解。――在這個意義上,TED演講做了最驚人的通識教育成果。 三是TED演講,採取的策略之一,向全世界開放授權,只要向總會申請,符合總會規範和要求,就能自行辦理TED

演講。所以一方面能引起風潮之外,另一方面也產生舉辦方的相互良性競爭,光是臺灣就有好幾個不同單位舉辦各種TED演講,而且舉辦方根本不需過度考慮場地如何,也不怕參與人數的多寡如何,因為真正的影響力實施,其實是來自網路的傳播與影響力,而成敗好壞的真正關鍵,更來自於講者的內容。 當然,短短十八分鐘演講,彷彿是深入知識寶庫前的店招或預告片,常讓人意猶未盡,該如何補足這種缺憾呢?TED系列書成了最好的入門導引書,我相信只要一本一本讀去,必定可以深入各式各樣寶庫。 新聞工作者 黃哲斌 十八分鐘太短,偏偏世界又太複雜,TED Books是一個不多不少的折衷方案。 從火星旅行、數學應用、

認識恐怖分子、邊緣族群家庭,直到海洋食物的未來,我們都在網路上,看過上百支TED Talks影片,有些甚至被我們加入YouTube的書籤珍藏。 像是一道任意門,TED Talks開啓了我們對陌生議題的認識。至於門後幽深廣闊的世界,TED Books則像一本生動導覽,指出我們還未經歷的路徑。 Pansci 泛科學總編輯 鄭國威 知識是聰明人的娛樂,而真正的知識分子不孤高自賞,也絕不狐群狗黨。TED 先用十八分鐘,帶著表演性質的演講格式降低大眾跨入廣袤知識領域的門檻,再透過 TED Books 更進一步地讓講演者跟讀者用適合深度思辨的文字來對話。TED 不斷在尋找更好、更吸引人也更

適合當代傳播環境的社會溝通與共學方式,並予以規模化,這是我非常佩服,也持續在努力的方向。非常高興見到 TED Books 系列在台灣出版,希望很快泛科學也能做到。 (按姓名筆劃排列) 前言 讓心碎離開陰暗的角落 心碎風暴降臨的時候,就像颶風來襲。有的時候,我們會提前收到一些不祥的預兆,提醒我們風暴即將來臨。但通常它都是出奇不意地把我們給擄走;譬如,在經歷一段出現驚人轉折的對話之後,或者是當我們如常地忙著過日子時,突然收到一則出人意表的簡訊。無論風暴是以何種方式向你襲來,當它降臨時,都是毫不留情的。它所帶來的風,會打擊我們內心的安全感和確定性。而挾帶的冰冷雨水,則會浸透我們內在的

每一個面向,不管是專業能力面向、盡責的父母面向,還是熱情的藝術家面向,或是週末狂歡面向,統統會被浸透。我們瞇著眼,透過被痛苦的情感所遮覆的眼鏡來看世界,害怕永遠無法撥開烏雲重見天日。心碎風暴跟真正的颶風不一樣,它沒有暴風眼──它不給你任何緩衝的機會,也不給你任何遁逃的餘地。因此,我們只能讓自己暴露在風暴中,受盡苦楚與悲慘,直到它離境為止。 大多數人都很熟悉這些感受和知覺──幾乎我們每個人都曾有過,或是將會在我們的生命中的某個時點,遭遇心碎時刻,不管那是因為浪漫的愛情所造成,還是因為生命中有所失去。雖然心碎時刻隨時隨地都可能會發生,但是我們對於如何修復破碎的心,卻沒什麼頭緒,這種現象實在令人不得

不注意。而更引人注意的是,即便我們個人對於心碎風暴所造成的情感破壞,已經習以為常,但是我們的社會對於心碎風暴的態度,卻是全然漠視。 我們傾向於把心碎聯想成,那是發生在少不更事的人、幼稚的人或缺乏經驗的人身上的事──也就是那些還沒感受到成人的全副重擔,都壓在肩膀上的青少年和年輕人。真正的成年人應該夠成熟,並且具備斯多葛主義克己復禮的精神,足以應付這類的情況,更何況他們有可能遇到任何其他類型的打擊或挫折。心碎這檔事被根深柢固地歸類在像是打棒球,或覆水難收之類的事情──反正它根本就不是我們需要為它悲泣的事,或者說我們是這樣認為的。 直到我們自己心碎的時候,才知道事實並非如此。

科技大學時尚造型相關科系學生人格特質、創業自我效能與創業意向之研究

為了解決中山醫通識畢業門檻 的問題,作者張逸蓁 這樣論述:

時尚產業乃瞬息萬變之文化創意產業,是以,時尚產業相當注重專業知識與專業技能等涵養,且時尚產業近年明顯呈現朝微型創業之發展趨勢,故而,時尚產業專業人員面對如此變化迅速之流行產業,除應加強提升己身專業外,益應考慮培養文化創意與創業等多元能力,俾以因應微型創業大勢之所趨及絢爛多變之市場。本研究目的是探討科技大學時尚造型相關科系學生人格特質、創業自我效能與創業意向之關係。研究方法採取調查研究法,以20所科技大學時尚造型相關科系為母群體,以分層隨機抽樣8所學校之四技日間部大四準畢業生,共發564份正式問卷,問卷回收430份,回收率76.241%,有效問卷計有413份,問卷回收率(73.227%)。研究

結果發現,不同工讀實習經驗、取得專業乙級證照與大學畢業後有無創業意願對科技大學時尚造型相關科系學生人格特質、創業自我效能與創業意向有顯著差異;科技大學時尚造型相關科系學生人格特質、創業自我效能與創業意向等三者間均呈現中度正相關;人格特質、創業自我效能對創業意向之結構方程模式適配度呈正向關係,且人格特質透過創業自我效能的中介作用,正向影響創業意向,呈現「完全中介模式」。根據研究結果研究者建議,學校營造有利於學生在學期間的整合式創業友善環境,是有利國內時尚相關科系學生提昇專業創業率與品質的方向。

想知道中山醫通識畢業門檻更多一定要看下面主題

中山醫通識畢業門檻的網路口碑排行榜

-

#1.中山醫學大學106 學年度通識課程選課須知暨科目學分表

一、通識教育課程總學分數為24 學分。學生需修滿學分數,始得申請畢業。 課程內容分為「共同教育課程」、「醫學人文核心通識課程」、「學群通識課程」. 於 genedu.csmu.edu.tw -

#2.一、理念、目標與特色

100 學年度進行通識課程架構再規劃,規劃為共同教育. Page 3. 中山醫學大學通識教育. 3. 課程(6 學分)、醫學人文核心課程(6 學分)及學群通識課程(16. 學分)。學群通 ... 於 www.heeact.edu.tw -

#3.中山醫學大學函

1041296404_2_1041202137_2_中山醫學大學交通位置暨校園平面圖.PDF. (附件二). 主旨:本校通識教育中心舉辦「2015醫學、敘事與通識教育工作. 於 www.cust.edu.tw -

#4.中山醫學大學全校課程地圖

※ 畢業門檻:畢業修滿該系規定科目與學分數者、校訂共同課程、英文能力檢測、深化醫能力百分百。 地址:40201台中市南區建國 ... 於 map.csmu.edu.tw -

#5.通識教育Q&A - 中山醫學大學通識教育中心

如何確認個人的通識課程的修習現況及是否已達畢業條件. http://message.csmu.edu.tw/public/attachment/20188311426252846.pdf. ◎辦理通識教育課程抵免的簡介與注意 ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#6.慈惠醫護專科管理學校通識教育中心

慈惠醫專通識教育中心為提升學生國際觀,於112年5月31日舉辦一場「海外遊學說明會」並圓滿結束。 · 國立成功大學辦理112年度「大學雙語教師專業發展中心計畫-複合式線上培訓 ... 於 www.tzuhui.edu.tw -

#7.中山醫學大學一 五學年度入學新生適用【通識課程選課須知】

一、通識教育課程總學分數為28 學分,學生需修滿始得申請畢業。 課程分為「共同教育課程」、「學群通識課程」,修習原則如下:. (一)共同教育課程:必修共8 學分,分 ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#8.中國文化大學112 學年度第1 學期選課須知

共同科. 目與通識教育中心合開通識課程,全校學生皆可修習,不受主開學系不計. 入通識學分之限制。 四、其他相關規定請詳閱「中國文化大學共同科目與通識課程修習要點」:. 於 ap1.pccu.edu.tw -

#9.中山醫大「2011通識課程編排暨教學研習會」

主旨: 通識教育中心謹訂於100年4月15日(星期五)舉辦「2011通識課程編排暨教學研習會」,敬請惠予公告,並鼓勵貴校教師踴躍報名參加。 說明: 一、 活動 ... 於 schoolboard.ctcn.edu.tw -

#10.郭世清副教授- 專任教師 - 國防醫學院

目前為國防醫學院通識教育中心專任教師,國防部「全民國防巡迴宣教」師資、國際透明組織「國軍廉潔教育」師資、忠義人才學院課程師資、教育部「教育 ... 於 wwwndmc.ndmctsgh.edu.tw -

#11.培養「不過時人才」 多所大學通識教育改革中 - 聯合報

改變的速度雖慢,但陸續有大學改革通識課程,比如中山大學通識教育中心前年升格為「西灣學院」,西灣學院院長蔡敦浩說,西灣學院將服務學習設為必選 ... 於 udn.com -

#12.中山醫學大學學生抵免通識學分實施細則【修正後】

三、欲抵免之科目名稱不同而性質相同者,須回原學校取得課程綱要,經. 本校該科目開課教師或通識教育中心主任同意,通識教育中心審查通. 過後,始得抵免。 四、學分以多抵 ... 於 msg.csmu.edu.tw -

#13.歡迎光臨--中國科技大學--

捷運萬芳醫院站步行三分鐘到校. 新竹校區. 303-01 新竹縣湖口鄉中山路三段530號(03)699-1111 台鐵北湖車站步行三分鐘到校. Copyright©2022 China University of ... 於 www.cute.edu.tw -

#14.中山醫學大學一 八學年度入學新生適用

一、通識教育課程總學分數為24 學分。學生需修滿學分數,始得申請畢業。 課程內容分為「基礎通識」課程及「博雅通識」課程等兩大部分,修習原則如下:. 於 genedu.csmu.edu.tw -

#15.歷年通識課程領域對應表_111學年度課程版

中山醫學大學. 通識教育中心. Menu. 回首頁 · 中心介紹 · 『通識教育』課程專區 · 語言與文化研究室 · 『服務學習』課程專區 · ☆CEPT(校內英檢系統)☆ ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#16.中山醫學大學通識教育中心

中山醫學大學通識 教育中心. 「2010通識教育課程編排經驗分享研習會」. 目的:提升通識教師課程設計能力、擴展通識課程規劃視野,促進校際通識課程經驗交流與分享。 於 info.tcu.edu.tw -

#17.課程規劃 - 國立中興大學智慧創意工程學士學位學程

本學程隸屬工程科技學群,至多採計1門該學群課程為通識畢業學分,超修該學群課程不可採計為外系 ... 專任, 教授, 周至宏, 國立中山大學機電工程博士, 人工智慧、計算智慧 ... 於 upice.nchu.edu.tw -

#18.語言與文化研究室 - 中山醫學大學通識教育中心

請填寫網站簡述. 於 genedu.csmu.edu.tw -

#19.中國醫dcard - 關於學生會中國醫藥大學學生會 - banka-napadu.cz

中國醫中山醫dcard 的推薦與評價,DCARD、MOBILE01、PTT、FACEBOOK和網紅們這樣回答 ... 大約可以分成兩種第類就是共同的畢業門檻包含英文檢定抵免、通識課28學分、 ... 於 41l.banka-napadu.cz -

#20.中華民國通識教育學會- 014 - Google Sites

中山醫學大學 「通識教育與醫學人文的對話研討會」學習心得 ... 長庚科技大學樓迎統校長、逢甲大學前通識教育中心主任暨人文社會學院院長翟本瑞教授,以及高雄醫學大學 ... 於 sites.google.com -

#21.『服務學習』課程專區 - 中山醫學大學通識教育中心

服務學習課程說明簡介 · 服務學習演講 · 服務學習法規 · 112/5/17(三)服務學習講座-龜桃錢圓-談節日禮俗中的圖像文化 · 112學年度校內外服務學習志工之認列單位 ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#22.新時代的醫學人文 - Google 圖書結果

... 黃苓嵐馬偕醫學院醫學系專任助理教授馬偕醫學院醫學人文課程召集人輔仁大學哲學研究所博士葉永文中山醫學大學醫學社會及社會工作系主任國防醫學院通識教育中心教授 ... 於 books.google.com.tw -

#23.109學年度科目學分表 - 生物醫學科學學系

畢業 學分數128學分【必修74學分、通識24學分、體育4學分、選修26學分】 ... 通識教育課程修習方式依照「中山醫學大學通識課程選課須知」辦理。「服務學習」依照「中山 ... 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#24.大學智慧系統 - 中山醫學大學

2. 初選通識課程最多可選10學分(不含「程式語言」、「大學之道(一)」)。 3. 大學部一、二年級體育課程每人每學期限修1學分(1 ... 於 stucs.csmu.edu.tw -

#25.中山醫學大學推廣教育簡章

中山醫學大學 推廣教育簡章. 班別通識教育學分班第1 期. 期別第1 期 ... 上課地點中山醫學大學【校本部】台中市南區建國北路一段110 號. 招生對象. 1.高中以上畢業。 於 www.nantouma.org.tw -

#26.國立臺北大學

通識 教育中心-王冠生老師/主題:設計思考融入生命教育:「設計你的人生」課程之教學實踐研究. 入選教師亦同時獲得本校112學年度「教學創新績優教師獎」;未入選教師亦有 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#27.臺中市立大里高級中學

序號 標題 日期 點選次數 7 112大學分科測驗選填志願說明會 2023‑07‑28 102 9 公告本校期末、暑假及開學行事曆 2023‑06‑16 952 12 112學年度暑假課業輔導課表,請參閱 2023‑07‑27 1059 於 dlsh.tc.edu.tw -

#28.天啊看完超想直奔牙醫矯正後的牙齒好完美啊️ ️ #西瓜編

中國醫的學生請進~各位好,我是轉學生,我想請問中國醫的通識課程全部總共2 筆 ... 攝影這樣回答,找中國醫中山醫dcard在在DCARD、MOBILE01、PTT、FACEBOOK就來最新 ... 於 8wg.uloztomedik.cz -

#29.青年日報

記者郭曉蓓/臺北報導國家中山科學研究院下轄九鵬基地推研廠3日發生火藥閃燃意外,造成4名作業人員燒燙傷。總統蔡英文昨日前往國軍高雄總醫院左營分院探視傷者及向家. 於 www.ydn.com.tw -

#30.來不及的道謝 - Google 圖書結果

為推廣中山醫學大學醫學人文教育,編者自九十九學年度著手籌劃並辦理「醫學人文電影賞析 ... 通識教育中心開設「敘事醫學與反思閱讀/寫作」與「醫學人文文學作品與電影 ... 於 books.google.com.tw -

#31.112年中山醫學大學 - 全國夏季學院

課程編號 課程名稱 授課教師 課程類別 學分數 認抵學分 學分登入學期 23N001 國家與市場 楊穎超 C類一般類 2 0 23N002 生命科學:人體的奧秘 陳銘凱 C類一般類 2 2 111‑2 23N003 基本人權專題 高樹人 C類一般類 2 2 111‑2 於 www.n2.org.tw -

#32.服務學習演講 - 中山醫學大學通識教育中心

112/5/17(三)服務學習講座-龜桃錢圓-談節日禮俗中的圖像文化 · 112/5/10(三)通識中心專題講座-紀錄片《那個靜默的陽光午後》(已額滿截止) ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#33.中山醫學大學通識教育中心舉辦「2012通識教育教師教學經驗 ...

繁體; 简体; English. Center for General Education National Taipei University of Business. All Rights Reserved. © 2015. No.321, Sec. 1, Jinan ... 於 cge.ntub.edu.tw -

#34.辦理通識教育課程抵免之注意事項

中山醫學大學 通識 教育中心((108~110級生適用) ... 1>通識學分抵免依「中山醫學大學學生抵免通識學分實施細則」辦理。辦理抵免時,請對應「各學年度入學新生之科目學分 ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#35.中山醫學大學通識教育中心

中心介紹 · 『通識教育』課程專區 · 語言與文化研究室 · 『服務學習』課程專區 · ☆CEPT(校內英檢系統)☆ · 多益Easy test線上學習測驗 · iBT托福模擬測驗 · English ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#36.中山醫學大學學生選課準則

畢業 學分數266 學分【必修196 學分、通識選修28 學分、必選修42 學分】 ... 外,須通過全民英檢中級初試始可畢業,未通過者可參加校內「中山醫大英文能力檢測」(CEPT). 於 csom.csmu.edu.tw -

#37.國立中山大學107 學年度學士班新生入學手冊

博雅課程、跨院選修:通識教育中心人文社會組(5852)、自然應用組(5853) ... 7、一般學期碩博士班學生選讀高雄醫學大學之課程者,免繳學分費,請按時 ... 於 selcrs.nsysu.edu.tw -

#38.通識(含體育) - 教育部教學實踐研究計畫

林丁國. 高雄醫學大學. 通識教育中心/人文與. 藝術教育中心. 助理教授. 通識課提升醫護型大學生學習動機與鄉土認知之探討:以體驗式歷. 史教學為例. 於 tpr.moe.edu.tw -

#39.中山醫學大學函 - 通識教育中心通識教育中心

發文字號:中山醫大校醫字第1110007876號. 速別:普通件 ... 一、旨揭活動係本校醫學院及通識教育中心主辦,邀請國內通. 識教育及醫學人文專家學者分享。 於 gec.ntut.edu.tw -

#40.通識教育中心公告

中心公告, 【活動訊息】中山大學:《聽見文學‧看見音樂》講座音樂會系列」之二, 2019-10-15, 1687. 中心公告, 【公開徵求案計畫】行政院環境保護署:補(捐)助民間團體 ... 於 geducation.tmu.edu.tw -

#41.楊儒晟助理教授 - 逢甲大學-通識教育中心

通識 教育中心楊儒晟助理教授. ... 畢業學校, 主修學門系所, 學位 ... 中山醫學大學, 醫學暨人文教育研究發展中心, 博士後研究員, 2023-02, 2023-07. 於 genedu.fcu.edu.tw -

#42.臺灣主要大學院校通識教育現況: 對於評鑑報告的初步觀察

2005年實施的「大學校務評鑑」中,通識教育「較. 佳」的十六所學校包括:國立大學中山、中央、交大、. 北醫、清大、陽明、臺大等校,私立大學東海、南華、. 於 huang.cc.ntu.edu.tw -

#43.中山醫學大學畢業證書樣式|假中山醫大博士學位證書製作

中山醫學大學,中山醫大,中山醫,畢業證書遺失補辦,買臺灣畢業證書. ... 研究所」整併更名為「微生物免疫研究所」。2012年,通識教育中心自醫學人文暨 ... 於 www.copydegree.net -

#44.『通識教育』課程專區 - 中山醫學大學通識教育中心

『通識教育』課程專區 · 各學年通識課程選課須知暨科目學分表 · 歷年通識課程領域對應表_111學年度課程版 · 夏日大學及夏季學院 · 通識教育法規辦法 · 通識教育中心自主學習方案. 於 genedu.csmu.edu.tw -

#45.【選課秘技】淡大畢業學分計算小攻略 - TUN大學網

淡江的畢業學分分成四大部分以教科系為例(各系的畢業學分校網查得到!)畢業學分為128其中包含了/基本知能課程(必修):12學分/包含大一的英文、中文還 ... 於 university.1111.com.tw -

#46.中山醫學大學醫療產業科技管理學系 - IOH 開放個人經驗平台

就讀於中山醫學大學醫療科技產業管理學系,預計2019 年畢業,將分享他在中山醫的求學 ... 大部分系所會刻意不在星期一安排必修課,使同學有空間修習有興趣的通識課。 於 ioh.tw -

#47.世界年鑑 - 第 292 頁 - Google 圖書結果

經歷:國立成功大學藝術研究所助理教授、副教授(民 67-94 ) ,清華大學通識教育中心副教授(民 94-95 ) ,清華大學通識教育中心暨社會學研究所副教授(民 95- ) ,國科會甲種 ... 於 books.google.com.tw -

#48.中心介紹 - 中山醫學大學通識教育中心

跳到主要內容區. 中山醫學大學. 通識教育中心. Menu. 回首頁 · 中心介紹 · 『通識教育』課程專區 · 語言與文化研究室 · 『服務學習』課程專區 · ☆CEPT(校內英檢系統) ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#49.大學通識英文課程實施現況調查 - :::長庚人文社會學報:::

此各大學通識英語課程在學分數、課程內涵、及畢業門檻要求上均呈現多樣 ... 學、宜蘭大學、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、大葉大學、中山醫. 於 cgjhsc.cgu.edu.tw -

#50.各學年通識課程選課須知暨科目學分表

中山醫學大學. 通識教育中心. Menu. 回首頁 · 中心介紹 · 『通識教育』課程專區 · 語言與文化研究室 · 『服務學習』課程專區 · ☆CEPT(校內英檢系統)☆ ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#51.中國醫dcard - 通識課選課

中國醫通識dcardPTT、社群、論壇上的各式資訊、討論與評價, 提供中國醫選課、中國 ... 定畢業門檻這裡要注意中國醫倫理議題的多元思維Dcard 、中國醫選課、中國醫通識 ... 於 66pji3.alparavenna.org -

#52.課務-跨領域公告】1111本校與中山醫學大學「跨校雙主修

教務處負責統籌綜理全校之教務相關業務,所屬單位有註冊課務組、招生策略中心、教學發展中心與通識教育中心,本處同仁將以積極主動、認真負責、熱忱關懷的處事態度, ... 於 aca.thu.edu.tw -

#53.中山醫學大學- 維基百科,自由的百科全書

中山醫學大學 ,簡稱中山醫大、中山醫,是位於臺灣臺中市南區的一所醫學大學,設有 ... 年,通識教育中心自醫學人文暨社會學院移出,改編為一級單位。2013年,臺灣語文 ... 於 zh.wikipedia.org -

#54.中山醫學大學一百一十一學年度入學新生適用

【通識課程選課須知】. 一、通識教育課程總學分數為24 學分。學生需修滿學分數,始得申請畢業。 課程內容分為「基礎通識」課程及「博雅通識」課程等兩大部分,修習原則 ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#55.111年5月7日-中山醫學大學-辦理「通識教育與醫學人文的對話 ...

來文機關︰中山醫學大學, 電子信箱:[email protected] ... 一、旨揭活動係本校醫學院及通識教育中心主辦,邀請國內通識教育及醫學人文專家學者分享。 於 gec.hwai.edu.tw -

#56.大同大學通識教育中心

通識 課程公告 · 國語文能力表達課程公告 · 現代公民素養課程公告 · 社會設計課程公告 · 藝文中心公告 · 榮譽榜 ... 於 gec.ttu.edu.tw -

#57.通識教育最新消息 - 中山醫學大學通識教育中心

通識 教育最新消息 · 敬請學生注意有關通識中心暑期上班時間:今年7-8月間每週五實施居家上班 · 敬請學生踴躍填答-【學生版問卷】中山醫學大學通識學生問卷調查施測資料(即日 ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#58.課務組常見問題 - 教務處

1、選課前,請先確認各類別通識課程已修之學分數,避免各類別規定之通識學分不足而無法順利畢業;. 且不得重複修習相同科目名稱之課程。 於 aa100.chihlee.edu.tw -

#59.參與式預算 一本公民素養的全攻略 - 第 194 頁 - Google 圖書結果

2019 年 12 月臺北市民政局與臺北醫學大學通識教育中心簽署「松山區參與式預算輔導計畫」以及「臺北市高中職參與式預算推廣計畫」之合作備忘錄,與松山社區大學共同協助 ... 於 books.google.com.tw -

#60.中山醫課程地圖-健康保健養身飲食相關資訊-2022-10(持續更新)

全校課程地圖系統網址:http://map.csmu.edu.tw/ 全校課程地圖畫面. 提供以下功能:. 一、 各系課程總表; 二、 查詢通識課程; 三、 專業學程/輔系/雙 ... 於 health.gotokeyword.com -

#61.國立勤益科技大學博雅通識教育中心

服務學習相關連結 · 中心訊息分類清單 · 博雅通識課程重要公告(選課、開課、課程群組等) · 中心訊息 · 提供學生參與之競賽、活動相關公告 · 徵聘公告 · 校外訊息 · 快速搜尋. 於 liberal.ncut.edu.tw -

#62.服務學習課程專區 - 中山醫學大學醫學資訊學系

此項課程由學生自由選擇聽講,內容由通識教育中心安排或由通識中心公告與其他單位合作之講座並給予認證。 3.校內外志工服務:8小時. 此項課程由學生自由選擇校內或校外 ... 於 mi.csmu.edu.tw -

#63.Untitled - 國立中正大學

本學系學生選修體育課程之學分數,得納入自由選修及畢業學分,惟一學期各以一. 學分為限。 備註:本系學生修讀他系雙主修之必修科目及指定選修學分,得全部計入本系自由 ... 於 discovery.ccu.edu.tw -

#64.通識課程選課須知暨科目學分表(107級入學生適用)

聯絡地址: 402 臺中市建國北路一段110號(中山醫學大學誠愛樓12樓81228室) 聯絡電話: 04-36098740 | E-mail:[email protected]. 於 ot.csmu.edu.tw -

#65.選課注意事項 - 中山醫學大學醫學系

◎備註:最低畢業學分=必修174學分+通識必修24學分+體育必修4學分+(必)選修31學分「內含:中醫概論2學分、醫療社會學2學分、醫療體系行政實務2學分、醫事案例分析1學分、第 ... 於 med.csmu.edu.tw -

#66.科目學分表 - 應用外國語言學系- 中山醫學大學

聯絡地址:402 臺中市南區建國北路一段110號(中山醫學大學正心樓1229室) 學系聯絡電話:04-24730022 分機:13022 E-mail:[email protected]. 於 dafl.csmu.edu.tw -

#67.中山醫學大學107 學年度通識教育課程選課須知暨開課科目學分表

I、通識教育課程總學分數為24 學分。學生需修滿學分數,始得申請畢業。 課程內容分為「基礎通識」課程及「博雅通識」課程等兩大部分,修習原則如下:. 於 ot.csmu.edu.tw -

#68.「通識教育與醫學人文的對話」研討會議程

「通識教育與醫學人文的對話」研討會議程. 日期:2022 年8 月20 日(六) 08:15-17:00. 地點:中山醫學大學誠愛樓9 樓會議室. 主辦單位:中山醫學大學醫學院、通識教育中心. 於 gv.nttu.edu.tw -

#69.112學年度校內外服務學習志工之認列單位團體(1120412更新 ...

二、完成8小時認證後,請在本附件表格下方書寫服務心得100字以上,並將本附件填妥後送至通識教育中心,服務學習處室將審理並予認證。 三、若在服務期間遺失本表,請同學 ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#70.國際禮儀與跨文化溝通課程介紹影片趙麟老師 - YouTube

前駐史瓦濟蘭王國大使,來北 醫通識 開課了北 醫通識 教育中心特別聘請熟稔國際政經情勢及外交禮儀的趙麟大使來開課了,來聽聽大使與美國總統拜登對談的 ... 於 www.youtube.com -

#71.臺灣體育運動大學通識教育中心->

... 112-07-17《體大通識》微學分徵件囉~112年7月12日起至112年8月21日止, ... 112-07-10<轉知>中山醫學大學「大學聯盟深化數位學習推展與創新應用」計畫,開設「社區 ... 於 common.ntus.edu.tw -

#72.敏惠醫護管理專科學校-通識教育中心

通識 教育中心簡介 · 組織介紹 · 組織成員 · 師資介紹 · 各科召集人 · 中長程計畫 · 課程規劃 · 規章辦法 · 生命教育. ::: 112年全國夏季學院暑期通識課程最後階段選課 ... 於 c021.mhchcm.edu.tw -

#73.[情報] 關於選課... - 精華區CSMU-MED98 - 批踢踢實業坊

例如某系規定畢業前要修滿200學分,其中包含150必修學分... 就是說. ... 另外還有通識教育中心開的通識課... 最後. ... 現在是中山醫醫學系四年級. 於 www.ptt.cc -

#74.中山醫學大學- ePage - 通識教育中心

主, 旨:, 本校通識教育中心謹訂於101年03月09日(星期五)舉辦「2012通識教育教師教學 ... 七、, 檢附議程表乙份、報名表乙份、中山醫大交通地理位置圖暨乘車資訊乙份。 於 ge.cku.edu.tw -

#75.義守大學應用英語學系 - zanguyt.online

本系課程除了校定課程、通識課程,以及一年必修之電腦資訊課程之外,所有 ... 有興趣的同學就讀,藉由專業英文能力英語畢業門檻及英語能力訓練課程. 於 zanguyt.online -

#76.中山醫畢業門檻 :: 運動場館查詢網

一、 ...,中山醫學大學·通識教育中心·各學年通識課程選課須知暨科目學分表.,請填寫網站簡述.,最低畢業學分數128學分【必修學分數77學分、通識24學分、體育4學分、選修23 ... 於 sport.imobile01.com -

#77.中山醫學大學通識教育中心林培雅教授| 台研靜宜 - Flickr

中山醫學大學通識 教育中心林培雅教授. Done. Upgrade to Flickr Pro to hide these ads. 131 views. Comment. Taken on September 2, 2016. This photo is public. 於 www.flickr.com -

#78.國立臺北護理健康大學(北護大)

2023-07-18 【EMI活動】[EMI教學資源中心]中山大學於8/3(四)辦理「數位工具輔助教學工作坊」, ... 2023-07-19 校務研究辦公室徵人啟事-外派通識中心(112.8.21截止). 於 www.ntunhs.edu.tw -

#79.中山醫服務學習專區 - Facebook

三、校內外志工服務的單位,除本校認列及公告之合作機構(單位)外,凡自行前往擔任服務學習志工之單位團體,須提前一個月向通識教育中心提出申請,經核可後,始得前往。 於 www.facebook.com -

#80.聯盟沿革-聯盟緣起 - 臺灣通識教育策略聯盟暨品質策進會

中山 大學為協助鄰近學校進行通識教育改革,於是在民國93年10月發起「高屏地區大學校院通識教育策略聯盟(簡稱「高屏通識聯盟」)」,由中山、高師大、高醫、屏師、屏科大、 ... 於 www.nwgest.org.tw -

#81.中山醫學大學「通識教育與醫學人文的對話」研討會 - 研究發展處

一、 旨揭活動係本校醫學院及通識教育中心主辦,邀請國內通識教育及醫學人文專家學者分享。 二、 研討會日期:111年5月7日(星期六);研討會地點:中山醫學大學誠愛樓9 ... 於 www.rdo.fju.edu.tw -

#82.中山醫學大學「2017 大學學習與通識教育」研討會

中山醫學大學 「2017 大學學習與通識教育」研討會. 時間:106 年6 月02 日(五) 8:30~17:10. 地點:中山醫學大學正心樓1313 會議室. 主辦:中山醫學大學通識教育中心. 於 ccweb1.ncnu.edu.tw -

#83.英檢對照表(畢業門檻對照使用) - 中山醫學大學通識教育中心

英檢對照表(畢業門檻對照使用). 中山醫學大學學生英文能力檢測對照表. 5 6 1 9 5. 繁體; 简体; English. 辦公室地點:誠愛樓12樓81216室. TEL:04-3609-8029(通識課程) ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#84.中山醫學大學111 學年樂齡大學招生簡章

曾榮泰-本校通識教育中心兼任講師。 【本校附設醫院醫療群】曹昌堯-胸腔內科醫師。楊博喻-兒童牙科及矯正科醫師。林榮志-中. 於 ws.yunlin.gov.tw -

#85.義守大學通識教育中心

2. 一、二年級體育課程為必修不計學分,三、四年級為選修一學分;是否計入畢業學分,由各系認定。 3. 日間部學生至少需選修十學分之通識博雅課程(每一科二學分)始 ... 於 www1.isu.edu.tw -

#86.I、「基礎通識」課程多元文化與語文程式語言

中山醫學大學通識 教育中心「107~109級生(學號07xxxxx/08xxxx/09xxxx)適用」109.8版. 申請通識教育學科學分抵免對照表. 申請日期:. 於 genedu.csmu.edu.tw -

#87.中山醫學大學「中山醫食安軍(USR Hub)109年度成果分享會」

中山醫學大學 109年12月18日(五)辦理「中山醫食安軍(USR Hub)109年度成果分享會」. 一、活動名稱:中山醫學大學「中山醫食安軍(USR Hub)109 ... 通識教育中心109.12.15. 於 gec.nuk.edu.tw -

#88.畢業門檻 - 健康科技學院- 銘傳大學

128 總學分數. 全校規定必修16 學分 通識教育必修12 學分 各系專業必修61 - 64 學分 各系 ... 於 sht.mcu.edu.tw -

#89.通識教育課程畢業條件- 中山醫學大學板 - Dcard

想問一下,博雅通識課程目前已經有10學分應達學分是14,那代表說我只要再修2堂通識就會達到畢業條件嗎?博雅通識課程是,「醫學人文核心通識」、「學 ... 於 www.dcard.tw -

#90.110學年度入學新生應修科目及學分表大學部 - 口腔醫學院

畢業 學分數233 學分【必修174 學分、通識24 學分、體育4 學分、最低選修31 學分】 ... 二、 學生應於畢業前擇一參加經認定之校外官方英文能力檢定考試或校內「中山醫 ... 於 csom.csmu.edu.tw -

#91.【藝文講座】TEDxKMUWOMEN直播在高醫

2023.05.16 【校外來文】 國立中山大學「中山人文學報專刊徵稿啟事」,歡迎投稿! ... 2023.03.22 112.4.14-111學年度第2學期通識教育中心教師研習會 ... 於 cge.kmu.edu.tw -

#92.學籍相關表格- 中山醫學大學教務處 - uklizenoprovas.cz

線上課|丁詩同教務長專訪04/11嗨教育:高教發展專業介紹中山醫學大學圖書資訊處圖書 ... 管理學院、資訊學院四學院,共六所、十六系,通識教育中心,致力呈現『實務與 ... 於 g6mo1.uklizenoprovas.cz -

#93.正修科技大學通識教育中心-最新消息

康寧大學通識教育中心訂於民國111年9月01日(星期四)舉辦「第十五屆康寧全人教育學術研討會--通識教育暨品德端正與良善」徵稿。2022/04/13; 92. 中山醫學大學辦理「通識 ... 於 gec.csu.edu.tw -

#94.研討會學刊徵稿訊息conference call for paper - 臺北基督學院

《高醫通識教育學報》徵稿啟事,歡迎投稿,詳參該校網頁。 2017-09-19, 朝陽科技大學校通識教育中心、北京大學文化資源研究中心、韓國交通大學東Asia研究 ... 於 www.cct.edu.tw -

#95.概述: 5 華人百科- 中山醫學大學教務處 - Nl2Dh

中山醫學大學 教務處 由此處可清楚了解各科任課教師,每週的授課進度與教學內容。 email protected 全台ATM分佈網,中華醫事科技大學護理系畢業門檻,中華醫事科技大學 ... 於 nl2dh.monkeytools.pro -

#96.中國醫藥大學學生辦理抵免學分要點

2.博士班研究生於修讀碩士學位期間,選修博士班課程成績達七十分(B-),且該課程學分未計入其碩士班規定之畢業學分數者,得申請抵免。 3.第一、二目之課程 ... 於 www.cmu.edu.tw -

#97.檢視詳細資料 - 全國大學先修課程暨認證資訊平台

# 課程編號 先修課程/ 認證考試名稱 學分數 授課教師 授課方式 認抵學校 認抵系所 1 000711001 微積分. Calculus 3 姜志銘 線上授課 中山醫學大學 語言治療與聽... 2 11001MATH0001 微積分一 3 顏東勇 線上授課 中山醫學大學 語言治療與聽... 3 11001PHYS0001 普通物理一 3 林秀豪 線上授課 中山醫學大學 語言治療與聽... 於 cis.ncu.edu.tw -

#98.中山醫學大學「服務學習課程」實施辦法

二、服務學習講座:2 小時,此項課程每學年至少開設8 場,每場次2 小時,學生自由選擇聽講,由通識教育中心安排與認證。 三、校內外志工服務:8 小時,此項課程由學生自由 ... 於 iserve2.ncue.edu.tw -

#99.中山醫畢業學分的推薦與評價,PTT、MOBILE01、FACEBOOK

中山醫畢業 學分的推薦與評價,在PTT、MOBILE01、FACEBOOK、DCARD和林于凱高雄市議員這樣回答,找中山醫畢業學分在在PTT、MOBILE01、FACEBOOK、DCARD就來便利商店優惠好 ... 於 convenience.mediatagtw.com