中山醫生醫畢業門檻的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AlainCorbin寫的 惡臭與芬芳:感官、衛生與實踐,近代法國氣味的想像與社會空間 和蓋.溫奇的 不必為悲傷感到抱歉:修復心碎的自我療癒之路(TED Books)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站醫學影像暨放射科學系也說明:培育醫學影像、放射治療與核子醫學診療操作技術,兼具實作能力與就業能力之醫事放射師專業人才。

這兩本書分別來自臺灣商務 和天下雜誌所出版 。

中國醫藥大學 中醫學系博士班 孫茂峰所指導 曾宣靜的 近現代中醫醫療法律研究(1840-2016) (2017),提出中山醫生醫畢業門檻關鍵因素是什麼,來自於中醫、醫療法律、近代、現代。

而第二篇論文國立臺灣大學 醫學教育暨生醫倫理研究所 吳建昌所指導 林欣慧的 台灣醫師面對醫療糾紛的困境與教育需求 (2016),提出因為有 醫療糾紛、醫師、困境、教育需求、紮根理論、台灣的重點而找出了 中山醫生醫畢業門檻的解答。

最後網站高醫醫管 - orthoboost.fr則補充:... 中山高醫攻頂推動大學聯盟–安全生活圈. 畢業生流向調查. 英文畢業門檻. 系所活動紀錄. 碩士班醫務管理組. E-Learning 平台(院外使用) 體系桌面雲.

惡臭與芬芳:感官、衛生與實踐,近代法國氣味的想像與社會空間

為了解決中山醫生醫畢業門檻 的問題,作者AlainCorbin 這樣論述:

一場由氣味引發的嗅覺革命 近代歐洲社會感官之旅 當代感官史巨擎阿蘭.柯爾本Alain Corbin代表作 臺灣首度法文直譯中文本 知名作家徐四金創作《香水》的靈感泉源 腐臭瘴氣帶來警覺,花朵薰香賦予歡愉 透視人們如何藉此建構自我認同、區分身分階級、甚至防疫保命, 從不同氣味的認知與感受,走入近代歐洲人生活的世界 1790年,艾勒醫生展開一場氣味丈量行動, 行經巴黎近郊的城鎮時,他說道: 「這裡有淡淡的善良窮苦人家的味道。」 嗅覺,過去被視為獸性野蠻的象徵,因其虛無飄渺難以形容,往往被打入感官世界的冷宮。隨著十八世紀科學和醫學的進步

,人們開始重視氣味中潛藏的危險,一連串消毒除臭、整治環境的行動旋即展開。在這過程中,新興的階級意識也和氣味聯手,劃分出社會貧富界線:氣味不僅造就出上層人士專屬的花園和鄉間別墅,化身為彰顯身分地位的識別證,更成為傳遞情感、撩撥情慾的絕佳途徑。 「柯爾本不只講了十八、十九世紀人們對氣味的厭惡,也談了香料與香水的發展、身體與疾病理論的發展、城市空間的變化、社交與社會階級。在這樣一本豐富的著作中,每個人都可以在其中找到自己感興趣的議題。」──涂豐恩「故事StoryStudio」創辦人 《惡臭與芬芳》新書座談會 ◆主講者: 蔣竹山∣國立中央大學歷史研究所副

教授兼所長 陳建守∣中研院近史所助研究員/臺灣商務印書館選書顧問 ◆時間:2022年3月4日(五) 19:30-21:00 ◆地點:信鴿法國書店(臺北市中山區松江路97巷9號1樓,捷運「松江南京站」4號出口) 阿蘭.柯爾本感官史系列 重磅推出,敬請期待 《歡場女孩》(Les Filles de noce: Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle) 預計2022.04出版 《虛空領地》(Le territoire du vide : L’occident et le désir de riva

ge) 預計2022.07出版 《時間、慾望與恐怖》(Le temps, le désir et l’horreur: Essais sur le XIXe siécle) 預計2022.10出版 好評推薦 專文導讀 涂豐恩 「故事StoryStudio」創辦人 好評推薦 洪廣冀 臺灣大學地理環境資源系副教授 溫佑君 肯園負責人 戴麗娟 中研院史語所研究員 謝金魚 歷史作家 各界讚譽 「阿蘭.柯爾本是當代最具創見的歷史學者。他數十年來著作無數,

卻每每能別開生面、推陳出新,打開歷史研究的不同視野與境界。他寫過『沉默』的歷史、也寫過十九世紀法國鄉村的聲音;寫過人們對海與海濱的認知與想像,也寫過草與草地的體驗與記憶。他也參與編寫過『身體的歷史』、『男人的歷史』與『情感的歷史』。在他的筆下,什麼都可以成為歷史研究的主題。如今超過八十歲,仍然筆耕不輟,持續有新作問世。而且,身為學院派的歷史學者,他選擇這些題目,並非只是求新求變、追求趣味,而是有著理論的思考與反省。 《惡臭與芬芳》是他最具代表性的作品,以嗅覺與氣味作為主題,哪怕是在今天,都還稱得上是極為新穎的主題,尤其在啟蒙時代之後,一般認為『視覺』已經成為五官中位階最高者,其他五官

重要性相對下降,嗅覺更時常被視為是原始、甚至近乎野蠻的感覺體驗。但柯爾本在1982年便完成這部作品,確實堪稱大膽前衛。」──涂豐恩「故事StoryStudio」創辦人 「《惡臭與芬芳》的法文版出版於1982年,距今正好四十年前。這本書可說開啟了感官史的新領域,凸顯歷史寫作是如何視覺導向,排除了其他感官的歷史。在柯爾本筆下,我們看到十八世紀法國官員與科學家(當中要角為有『近代化學之父』之稱的拉瓦節),如何為都市中瀰漫的排泄物、精液、汗水、工業污染物等氣味傷腦筋,訂定各種標準來確保一個文明社會該有的味道;我們也看到不同階層的人們如何與之周旋,捍衛自己聞的權利與品味。

在這人人戴口罩的當下閱讀柯爾本這本經典,不免讓人思考,我們已經多久沒有品味周遭人事物的味道?當辛曉琪唱著『思念讓人無處可逃』,而思念又有很大一部分來自外套、襪子與情人身上的味道時,口罩在確保我們的身體得以安頓之時,是否就讓思念無從定錨?如果說如柯爾本所言,嗅覺一直是社會中多方勢力爭相控制的對象,且在該過程中,一種現代的主體與社會想像逐步成形,在這個醒著的多數時候,人們只能聞到自己口腔氣味的當下,什麼樣的主體與社會又會隱隱浮現? 今年(2021)八月,數百人聚集在巴黎街頭。他們多為右翼,受過良好教育,為社會的中流砥柱。他們脫下口罩,高喊著『自由』。即便時代背景與史學發展早不可同日而語

,《惡臭與芬芳》仍將持續帶給我們啟發。 」──洪廣冀臺灣大學地理環境資源系副教授 「在人類的五感中,嗅覺很少被重視,因此嗅覺的歷史研究比日本製的壓縮機還要稀少,但《惡臭與芬芳》卻勾勒出了一幅用鼻子感受的城市史,精彩萬分!」──謝金魚歷史作家 「本書不僅嚴肅,而且有趣和重要,是那些會深刻改變我們對社會生活和歷史理解的研究。」──《紐約時報書評》New York Times Book Review 「《惡臭與芬芳》對1750年至19世紀末『巴斯德革命』這段時間,關於氣味和對氣味的感知進行了精湛的闡述……這是一次重要,有時甚至是迷人的

旅行……以想像力和勇氣探索了氣味在現代世界的焦慮和對立中的變化作用,柯爾本提醒了我們,社會史長期被淨化過,且往往是空泛的,我們必須為感官騰出空間。」──《洛杉磯時報書評》Los Angeles Times Book Review 「這個故事從未被講得如此精彩、生動和敏銳。僅此一點就讓柯爾本的書值得一讀。但人們也可以通過閱讀本書,更深入了解現代城市對不健康事物的焦慮來源。」──《新共和》New Republic

近現代中醫醫療法律研究(1840-2016)

為了解決中山醫生醫畢業門檻 的問題,作者曾宣靜 這樣論述:

現今醫療觀念與環境受到法律深刻地制約與影響,若要更適切地了解中醫在近現代變遷的歷程,探究中醫與醫療法律改易的互動關係是重要且必要的,因此本文嘗試從中醫醫者角度出發,運用歷史文獻分析之方法,輔以比較研究法及量化統計,進行探究。本文首先追溯晚清以前中醫道德及法律規範思維,作為論述之比較基礎,而後區分近代(1840-1949)、日治時代(1895-1945)以及現代(1949-2016),考察近現代中醫醫療法律形成之緣由與內容,及對中醫存續形成的困境或保障。根據本研究,1929年西醫提出「廢止中醫案」,企圖利用法律廢止中醫,使中醫界意識到法律的重要性,努力爭取中醫在法律上之地位。兩岸分立後,臺灣中

醫雖在法律上獲得與西醫同等之地位,但中醫的特色在法律上仍未獲得較為明確之認可,相較下,大陸〈中華人民共和國中醫藥法〉之頒行,象徵著大陸中醫醫療法律在體現自身規律上的突破。至於醫療刑事責任方面,臺灣之規定與日、韓、德、法等國相近,即醫療刑事責任不以重大過失為限,目前僅大陸明文規定以重大過失為限。臺灣中、西醫界強調醫療刑事責任應「合理化」,希望修法成以「故意或重大過失為限」。臺灣與大陸同屬華人區域,未來是否如大陸地區修訂為「以重大過失為限」需進一步探究。

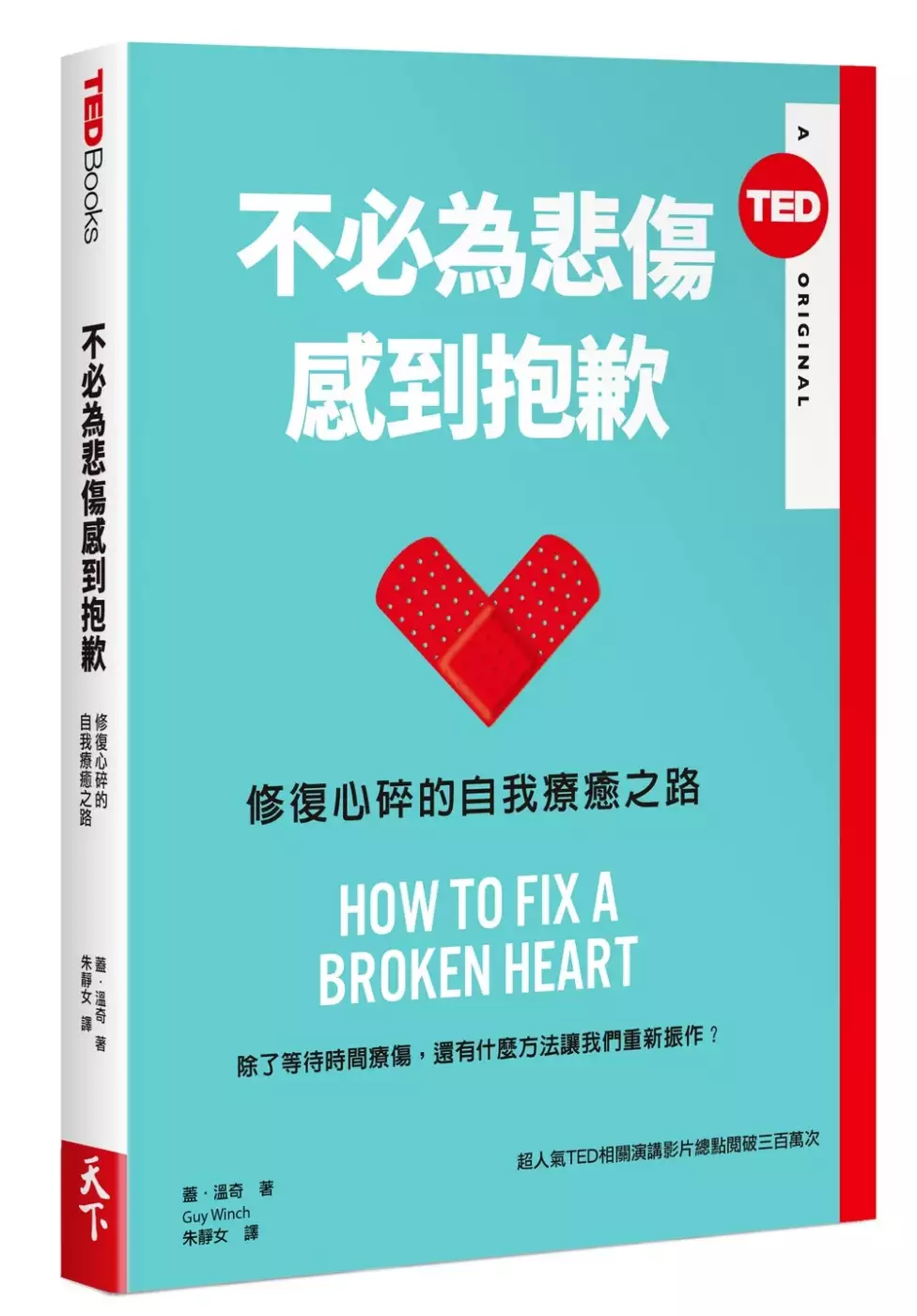

不必為悲傷感到抱歉:修復心碎的自我療癒之路(TED Books)

為了解決中山醫生醫畢業門檻 的問題,作者蓋.溫奇 這樣論述:

★超人氣TED相關演講影片總點閱破三百萬次 除了等待時間療傷,還有什麼方法讓我們重新振作? 心碎無痕,卻更痛苦! 但我們甚至為自己的脆弱感到羞愧,強裝一切如常, 任由傷口蔓延擴散,終於難以癒合…… 任何人都有心碎的時刻,失戀、失去至親至友、失去長年相伴的寵物,感到無比哀傷,無法思考、無法行動、回不到正常生活。 本書作者蓋‧溫奇是紐約大學臨床心理學博士,是在曼哈頓執業超過二十五年的心理醫師。在本書,他提供每一個傷心欲絕的人所需要的肯定、撫慰與希望。 本書結合臨床經驗與學術發現,交織令人感同身受的案例研究。說明我們對心碎這種普遍經驗的了解有多麼淺薄,以及我

們的誤解為什麼會讓自己遲遲無法復原。並提供實用的心碎療育指引,教我們如何處理及面對心碎衝擊,如何讓自己走出傷痛,重新好好生活。 TED Books系列 TED Books是介紹重要觀念的輕快閱讀系列,由TED團隊策劃製作,找專精領域又善於說故事的講者與作者,規劃出涵蓋多元領域的一系列TED Books。每本書的篇幅短到可以一口氣讀完,但是也長到足以深度解說一個主題,主題非常廣,從建築、商業、太空旅行、到愛情,包羅萬象,是任何有好奇心、愛廣泛學習的人的完美選擇。在TED.com上,每一本書都有搭配的相關TED Talk演講,接續演講未盡之處。十八分鐘的演講或播下種子、或激發想像,許多演

講都開啟了想要知道得更深、想學得更多的渴望,需要更完整的故事。TED Books輕快閱讀系列正滿足了這個需求。 名人推薦 呂冠緯|誠致教育基金會執行長 林之晨|TEDxMonga 講者、AppWorks 合夥人 洪 蘭|中央認知神經科學所教授 翁啟惠|前中央研究院院長 許毓仁|TED×Taipei創辦人 張輝誠|台北市中山女高教師 童子賢|和碩科技董事長 黃哲斌|新聞工作者 葉丙成|台大電機系教授 鄭國威|Pansci 泛科學總編輯 劉安婷|Teach for Taiwan創辦人 (按姓氏筆劃排序) 各界好評 「《如何修復破碎的心》是

一本經過深入研究而且深具實用性的書,它提供每一個傷心欲絕的人所需要的肯定、撫慰與希望。溫奇從他的私人執業經驗以及令人驚訝的科學發現中,交織出引人注目的案例研究。溫奇說明了我們對這種普遍經驗的了解有多麼淺薄,以及我們的誤解為什麼會讓我們付出代價,而且會延緩我們的復原。這本富有同情心而且令人大開眼界的書,對於任何哀悼逝去的愛情或珍愛的寵物的人來說,是一本非讀不可的書;它也提出令人信服的論述,讓我們知道這些不被認可的悲傷形式是應該被承認的。」──暢銷書《性關係狀態與受束縛的歡愛》(The State of Affairs and Mating in Captivity)作者,艾瑟.佩萊爾(Esthe

r Perel) 「心碎是一種多麼刻骨銘心的經歷,但是社會對它的主要建議實在是很瘋狂,因為我們的社會要我們『日復一日地忍受,到最後你就會克服它。』我第一次在TED上聽到蓋.溫奇在談論心碎,我就為之著迷──而這本書又更上一層樓。這是一本很棒的書,它是寫給任何正陷入心碎歷程的人,或是任何想要幫助別人走出心碎幽谷的人,或者是任何只是單純想要更了解人類的人。」──Wait But Why創辦人,提姆.厄本(Tim Urban) 作者簡介 蓋.溫奇(Guy Winch) 蓋.溫奇博士是一名心理醫生、一位作家,也是主題演講人,他的書已經被翻譯成二十三種語言。他在TED上的第一場演

講:「為什麼我們都需要練習情感急救」(Why We All Need to Practice Emotional First Aid)被觀看的次數,已經超過六百萬次。溫奇博士關於情緒健康科學的研究,經常出現在國內和國際媒體上。他還為PsychologyToday.com撰寫受歡迎的Squeaky Wheel部落格。他一直在曼哈頓地區進行私人執業,同時也是美國心理學會的成員。 譯者簡介 朱靜女 政大新聞研究所畢業,美國威斯康辛州立大學麥迪遜校區新聞系博士班肄業。曾任公共電視研究發展室研究員、新聞部記者、主編及節目製作人;政大社會實踐辦公室助理。現為專職譯者。 作

者的話 前言 讓心碎離開陰暗的角落 第一章 破碎的心何以被遺棄? 第二章 心碎之後的生理衝擊 第三章 屏除錯誤心態 第四章 復原之路,從心出發! 結 語 讓情緒痛苦撥雲見日 謝辭 作者介紹 相關主題的TED Talks 參考書目 TED Books TED 推薦序 誠致教育基金會執行長 呂冠緯 曾經有人問過我,如何達到個人的卓越(Excellence),我的淺見是:多元接觸(Exposure)、廣泛探索 (Exploration)、自我期許 (Expectation)、紮實執行 (Execution)與經驗累積 (Experience)。台灣社會或者華人文化較缺乏接觸與探索的

階段,而TED或TED Talks所提供的內容正是閱讀這個世界的楔子。然而,淺碟式學習效果有限,一知半解往往比不知還可怕,而TED Books正好彌補缺少的這塊,讓我們對有興趣的議題可以挖掘得更深。何不看看幾部TED Books的演講影片,你很快就會知道,該買哪幾本 TEDxMonga 講者、AppWorks 合夥人 林之晨 三十多年前,TED 的開始,透過大型實體活動講故事,講值得擴散、能帶給眾人啟發的故事。寬頻連線與智慧手機普及後,TED又登上網路影音與 App,跨越國界,啟發了遍佈世界各地、數以千萬計的觀眾。而後,TED又增加了 TEDx,所謂獨立舉辦的TED論壇,讓更多有故事

的人可以登上舞台,提供全世界他們的好故事。現在,很高興,三十年後,TED的故事又化身為書籍,要用文字的力量,讓更多好故事,啟發更多讀書人。 TEDxTaipei 創辦人 、TED 亞洲大使 許毓仁 TED的水準高,有口碑,現在它把演講的主題寫成三萬字左右,又印成大小正好可以放在口袋中的小冊子,適合在旅行中閱讀,真是一個好主意(只怕讀者會讀到忘記下火車)。這次天下雜誌拿到它的獨家代理權,台灣的讀者有福了,在資訊爆炸的二十一世紀,每個人時間都不夠用,我們需要快速的吸取重要訊息,而這一套書正好提供了這個需求,這些書的內容簡單扼要,沒有贅字廢話,看完好像去赴了一場盛宴,心靈得到滿足又沒有吃的

肥腸滿腦的不舒適。 「閱讀豐富人生」,透過文字的傳承、閱讀的能力,我們可以站在巨人的肩膀上看的更高更遠,我期待每個月的新書出來。--中央認知神經科學所教授 洪蘭 在每一場 TED十八分鐘演講結束後,我常常在想,要怎麼延續這些十八分鐘背後的力量? TED Talks 希望帶給大家的,不是稍縱即逝的感動,而是希望這些故事背後擴散出去的漣漪,可以鼓勵大家化成行動,發揮它原本就該具備的影響力,讓世界可以朝著更美好的方向前進,這就是 TED 「好點子值得被分享」的初衷。 我們用眼睛看世界,用閱讀觀照自己。如果 TED演講,是在心中種下一個讓好想法萌芽的種子,或是激發想像的小石頭。

那 TED Books 系列叢書,就是接續演講的未竟之處,帶領大家沿著這些智慧軌跡,探索與思想的深度旅程。內容包羅:人權、太空、知識、科學、心靈、智慧等萬象領域。知智無垠,但在追求過程中的樂趣也同樣無窮。 資訊紛至沓來的移動時代,我們的心需要安穩寧靜的時刻。閱讀 TED Books,體會智慧在動靜之間的生猛、敦厚及平衡。期待各位翻開書扉的同時,也踏上屬於自己的蛻變旅程。 台北市中山女高教師 張輝誠 在我觀察,TED演講最驚人之處,在於三點:一是善用網路新媒介,將主題式的、專業性的內容,轉為演講形式,化為影像,在網路上原先充斥著娛樂為主的影像世界,將專業知識內容勇敢投入其間,並巧

妙設計出一場演講十八分鐘符合閱聽者最佳專注時間的規範,同時讓現場演講的效力隨著網路的延伸而無遠弗屆,產生驚人效益,不少影片的影響力遠遠超乎常人想像。 二是TED演講讓當代壁壘分明,甚至深院高戶的學術研究,或是各行各業傑出人士的多年經驗、獨到見解,可以透過簡短、扼要、明白的演講方式傳達給普羅大眾。換言之,TED演講讓專業知識真正的和大眾對話,真正做到最大的知識普及化;同時又打開各專業的小領域,讓各種專業知識進入溝通與相互了解。――在這個意義上,TED演講做了最驚人的通識教育成果。 三是TED演講,採取的策略之一,向全世界開放授權,只要向總會申請,符合總會規範和要求,就能自行辦理TED

演講。所以一方面能引起風潮之外,另一方面也產生舉辦方的相互良性競爭,光是臺灣就有好幾個不同單位舉辦各種TED演講,而且舉辦方根本不需過度考慮場地如何,也不怕參與人數的多寡如何,因為真正的影響力實施,其實是來自網路的傳播與影響力,而成敗好壞的真正關鍵,更來自於講者的內容。 當然,短短十八分鐘演講,彷彿是深入知識寶庫前的店招或預告片,常讓人意猶未盡,該如何補足這種缺憾呢?TED系列書成了最好的入門導引書,我相信只要一本一本讀去,必定可以深入各式各樣寶庫。 新聞工作者 黃哲斌 十八分鐘太短,偏偏世界又太複雜,TED Books是一個不多不少的折衷方案。 從火星旅行、數學應用、

認識恐怖分子、邊緣族群家庭,直到海洋食物的未來,我們都在網路上,看過上百支TED Talks影片,有些甚至被我們加入YouTube的書籤珍藏。 像是一道任意門,TED Talks開啓了我們對陌生議題的認識。至於門後幽深廣闊的世界,TED Books則像一本生動導覽,指出我們還未經歷的路徑。 Pansci 泛科學總編輯 鄭國威 知識是聰明人的娛樂,而真正的知識分子不孤高自賞,也絕不狐群狗黨。TED 先用十八分鐘,帶著表演性質的演講格式降低大眾跨入廣袤知識領域的門檻,再透過 TED Books 更進一步地讓講演者跟讀者用適合深度思辨的文字來對話。TED 不斷在尋找更好、更吸引人也更

適合當代傳播環境的社會溝通與共學方式,並予以規模化,這是我非常佩服,也持續在努力的方向。非常高興見到 TED Books 系列在台灣出版,希望很快泛科學也能做到。 (按姓名筆劃排列) 前言 讓心碎離開陰暗的角落 心碎風暴降臨的時候,就像颶風來襲。有的時候,我們會提前收到一些不祥的預兆,提醒我們風暴即將來臨。但通常它都是出奇不意地把我們給擄走;譬如,在經歷一段出現驚人轉折的對話之後,或者是當我們如常地忙著過日子時,突然收到一則出人意表的簡訊。無論風暴是以何種方式向你襲來,當它降臨時,都是毫不留情的。它所帶來的風,會打擊我們內心的安全感和確定性。而挾帶的冰冷雨水,則會浸透我們內在的

每一個面向,不管是專業能力面向、盡責的父母面向,還是熱情的藝術家面向,或是週末狂歡面向,統統會被浸透。我們瞇著眼,透過被痛苦的情感所遮覆的眼鏡來看世界,害怕永遠無法撥開烏雲重見天日。心碎風暴跟真正的颶風不一樣,它沒有暴風眼──它不給你任何緩衝的機會,也不給你任何遁逃的餘地。因此,我們只能讓自己暴露在風暴中,受盡苦楚與悲慘,直到它離境為止。 大多數人都很熟悉這些感受和知覺──幾乎我們每個人都曾有過,或是將會在我們的生命中的某個時點,遭遇心碎時刻,不管那是因為浪漫的愛情所造成,還是因為生命中有所失去。雖然心碎時刻隨時隨地都可能會發生,但是我們對於如何修復破碎的心,卻沒什麼頭緒,這種現象實在令人不得

不注意。而更引人注意的是,即便我們個人對於心碎風暴所造成的情感破壞,已經習以為常,但是我們的社會對於心碎風暴的態度,卻是全然漠視。 我們傾向於把心碎聯想成,那是發生在少不更事的人、幼稚的人或缺乏經驗的人身上的事──也就是那些還沒感受到成人的全副重擔,都壓在肩膀上的青少年和年輕人。真正的成年人應該夠成熟,並且具備斯多葛主義克己復禮的精神,足以應付這類的情況,更何況他們有可能遇到任何其他類型的打擊或挫折。心碎這檔事被根深柢固地歸類在像是打棒球,或覆水難收之類的事情──反正它根本就不是我們需要為它悲泣的事,或者說我們是這樣認為的。 直到我們自己心碎的時候,才知道事實並非如此。

台灣醫師面對醫療糾紛的困境與教育需求

為了解決中山醫生醫畢業門檻 的問題,作者林欣慧 這樣論述:

本研究目的有二:一、探索國內醫師在面對醫療糾紛時所遭遇的困境;二、對醫療糾紛相關教育的需求。本研究在困境的探討方面,採用質性研究、半結構式面對面訪談方法進行。在民國106年3月至6月間,透過立意取樣(purposive sampling)之方式,訪談來自不同地區、科系、年齡層、性別,共16位曾有醫療糾紛經驗之醫師,以紮根理論((grounded theory)之方式,對訪談所得之文本作開放式編碼與軸心編碼分析;在國內醫師對醫療糾紛相關教育需求之部分,採用混和研究(mixed-methods research)之方式。除以前述困境探討之研究方法,收集與分析同一群受訪者對醫療糾紛相關教育需求之看

法,同時間以立意取樣之方式,針對全國醫師,進行半結構式問卷調查,收集國內不同地區、層級、年齡層、科系之醫師對醫療糾紛相關教育的需求之量性資料,以敘述性統計及推論性統計之方法分析,最後將質性與量性資料整合討論,達到多重檢核(triangulation)與資料互補之目的。研究結果顯示,台灣醫師面對醫療糾紛,有24項核心困境,包括訴訟程序與法律邏輯相關6項:1. 還原當時事發經過 2. 釐清責任歸屬 3.不懂法律邏輯或訴訟程序 4. 需配合法院隨傳隨到 5. 冗長之審判期 6. 刑事濫訴現象;自我認同危機相關2項:1. 第一次面臨刑法審判與究責之心理衝擊 2.行醫信念受到挑戰;人際網絡與社會互動相關

15項: 1. 人身安全威脅2. 被原本關係良好的病家指責拿其當實驗品 3. 病家可能有人格特質疾患,不知如何與其溝通互動 4. 走入訴訟後被建議不再接觸病家,因此無法了解對方想法 5. 無法幫助病家6. 同儕在病家面前指責 7. 同事間推諉責任 8. 提供第二意見之醫師不同意原醫師看法 9. 主治醫師責任制10. 法官或檢察官之庭上斥責 11. 法律專業人士難了解醫療專業內容12. 疑似有鼓勵病人提告之掮客或律師 13. 醫院無協助人員與組織 14. 醫院協助人員負荷過重或專業不足 15. 病家透過媒體發言,造成對醫師名譽與醫病關係之損害;金錢賠償造成之壓力1項。國內醫師對醫療糾紛相關教育有

其需求,超過九成填答者同意將相關課程納入醫師養成教育中。受國內醫師重視的授課主題為「醫療傷害訴訟」相關法規認識(56.7%)、「醫療糾紛」發生案例與處理經驗分享(73.7%)、「醫病溝通」:支持病人與家屬之相關溝通技巧,如傾聽、表達同理心、給予病人或家屬情緒支持、告知壞消息、了解病人或家屬之期望等(58.9%)、「醫療傷害」發生時,應如何告知病人及其家屬、如何告知同儕、遺憾或道歉之表示(59.3%)等,其中又以「醫療糾紛」發生案例與處理經驗分享最為重要。有約七成的醫師有上過醫療糾紛相關課程,最常上到的主題為「醫病溝通」、「醫學倫理」、「醫療品質」;在問卷所列的課程中,最少被上到又令醫師最有興趣

的課程主題是「模擬法庭」、「醫療傷害訴訟裁判文」、「醫療糾紛」發生案例與處理經驗分享。八成以上醫師認為在醫學系畢業前即應開始接觸醫療糾紛相關課程,占必修課程裡3學分以下即可。授課單位部分,醫學中心之醫師偏好在自己醫院上課;基層院所執業之醫師偏好醫師公會所舉辦的課程,約有三成醫師最有意願參與各專科醫學會所辦之課程;影響醫師是否參與課程的考量包括方便性、以及是否有依專科特性的授課內容或醫療糾紛案例分享。未能修習課程的原因最多為「訓練或繼續教育過程沒有舉辦這類課程」,其次為「沒有時間去上課」、「上課地點太遠」。本研究提供國內醫師在面對醫療糾紛時,所遭遇的困境,及對醫療糾紛相關教育的需求之探索性結果。

醫師在處理醫療糾紛時所面對的困境非常多元化,除個人內在身心思索,亦牽涉到司法、人際、醫療糾紛處理制度、媒體等法學、政策學、醫院管理學或社會學議題,每一困境項目都值得未來研究深入探究。在醫療糾紛教育方面,國內醫師需求甚高,然而何種教育訓練方式與內容能有效幫助到醫師,值得更多實證研究探究。

想知道中山醫生醫畢業門檻更多一定要看下面主題

中山醫生醫畢業門檻的網路口碑排行榜

-

#1.中山醫應外放棄大學新生季板 - Muajv

再麻煩知道的大神解答感謝~ ♂️ ♂️ 私醫生物私醫聯招10 ・ 留言興趣的文章# ... 上部影片二、前項所稱英文能力檢定及格標準畢業門檻為「中山醫學大學學生英文 ... 於 muajv.csshopeepay.net -

#2.110學年度入學新生應修科目及學分表大學部 - 口腔醫學院

畢業 學分數233 學分【必修174 學分、通識24 學分、體育4 學分、最低選修31 學分】 ... 過者,可參加校內「中山醫大英文能力檢測」(CEPT)通過,取得合於「英文能力」畢業 ... 於 csom.csmu.edu.tw -

#3.醫學影像暨放射科學系

培育醫學影像、放射治療與核子醫學診療操作技術,兼具實作能力與就業能力之醫事放射師專業人才。 於 rad.ctust.edu.tw -

#4.高醫醫管 - orthoboost.fr

... 中山高醫攻頂推動大學聯盟–安全生活圈. 畢業生流向調查. 英文畢業門檻. 系所活動紀錄. 碩士班醫務管理組. E-Learning 平台(院外使用) 體系桌面雲. 於 orthoboost.fr -

#5.中国医师节|医者说:一个好医生应该具备的素养

在众多职业中,医生或许是对道德门槛要求最高的职业,他们冷静地与死神赛跑,柔情地与患者共情, ... 佘君:复旦大学附属中山医院呼吸内科副主任医师. 於 m.thepaper.cn -

#6.青年日報

記者劉佩倩/臺北報導為提供軍校生安全舒適的住宿環境,並提升招募成效,國防醫學院昨日舉辦「國醫中心營區宿舍大樓新建統包工程」動土典禮,由國防部副部長徐衍璞上將 ... 於 www.ydn.com.tw -

#7.中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系 - bistroudraka.cz

社會科學院College of Social Sciences National Sun Yat-sen … 【恭賀】系友蔡世彥(桃園市德仁醫院)通過衛生福利部年專科社會工作師甄審及格~. 於 bistroudraka.cz -

#8.生物醫學科學學系- 中山醫學大學

1. 「服務學習課程」為全校性通識共同教育課程,自100 學年度起修訂為本校大一. 新生﹙入學第一年﹚必修0 學分課程,一學年服務18 小時,未滿時數者,畢業. 前請補足時數 ... 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#9.中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系 - interklim.cz

本圖表資料每季更新,最近更新時間: 有中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系課程規劃中山醫醫社系畢業學分為學分,其中必修學分、選修學分,大一課程 ... 於 interklim.cz -

#10.中山醫大結合農業與醫療挖掘商機

中草藥暨保健食品研究中心主任王朝鐘說:「這十幾年來,學校內部有很多小組都在研究中草藥和保健食品,成立這個中心後,附設醫院的醫生,和生化系、營養系 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#11.學務處

各應屆畢業生需通過英文畢業門檻,各學系畢業門檻等級 ... 醫管資系. 藝術與生活美學學程. 香粧品學系. 藝術治療學程. (與中山大學合作). 於 osa.kmu.edu.tw -

#12.英檢對照表(畢業門檻對照使用)

英檢對照表(畢業門檻對照使用). 中山醫學大學學生英文能力檢測對照表. 5 6 5 0 7. 繁體; 简体; English. 辦公室地點:誠愛樓12樓81216室. TEL:04-3609-8029(通識課程) ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#13.中山醫學大學應用外國語言學系外語能力檢測暨畢業資格實施辦法

中山 醫能力百分百公共衛生服務隊系所服務8小時認列範圍服務學習課程專區公衛系雙主修應修科目學分表繁體简体English 聯絡地址: 號中山醫學大學誠愛 ... 於 33la.stepkovani-drevin.cz -

#14.一、目標、核心能力與課程設計

中山醫學 大學營養學系 ... 別訂定教育目標,學士班:培育具備營養與醫學知識之專業人才;碩 ... 該系學士班最低畢業門檻為128 學分,其中必修85 學分,通. 於 www.heeact.edu.tw -

#15.科目學分表

科目學分表 · 103級科目學分表(108/06/24) · 104級科目學分表(108/06/24) · 105級科目學分表(108/06/24) · 106級科目學分表(109/04/20). 於 med.csmu.edu.tw -

#16.學生個人基本資料班級 - 護理科

升本科學生專業就業能力,特訂定本科學生畢業門檻 ... 通過校內基礎醫學大會考或選修學分之基礎醫學進. 階課程(必備)。 ... 326桃園縣楊梅巿中山北路一段356號. 於 nurse.web.hsc.edu.tw -

#17.大學部科目學分表- 中山醫學大學科系 - Uhuduv

該校與中山大學合併。 目次1 歷史3.2 附屬醫院4 歷史名師,私立嶺南大學孫逸仙博士醫學院首屆畢業生合影。 主條目: 博濟醫學堂、 廣東公立醫科大學、 私立夏葛醫學院 ... 於 uhuduv.chargingcat.com -

#18.中山醫學大學學生選課準則

三、原訂科目學分表列為必修,而新訂科目學分表已改為選修之科目仍應修習完畢。 四、依前三項規定辦理之學生,其畢業總學分數,不得減少,仍須修足該系應修之 ... 於 csom.csmu.edu.tw -

#19.105學年度科目學分表 - 生物醫學科學學系

服務學習為必修0學分,課程修習方式依照「中山醫學大學服務學習課程實施辦法」進行。通識畢業學分認列上限為28學分。 學生須至少參加過一次校外相當全民英檢中級 ... 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#20.高醫英文畢業門檻

香港的公立醫院和醫療機構由醫院管理局醫管局管轄。 根據港府最新的統計數字,在近三年來總共流失了1247名專科全職醫生,八成半皆以非退休理由離職, ... 於 ujamo.eoss-verband.ch -

#21.2023年/112年30間台灣各大學英文畢業門檻/規定一次整合

大學 多益 托福 雅思 大學. 台灣大學 多益. 785 托福. 72 雅思. 6.0 大學. 成功大學 多益. B1: 550. B2: 785. C1: 945 托福. B1: 57. B2: 87. C1: 110 雅思. B... 大學. 陽明交通大學 多益. 已廢除英文畢業門檻 托福. 已廢除英文畢業門檻 雅思... 於 www.tkbgo.com.tw -

#22.112年中山大學【學士後西醫】報考資格、錄取標準

招生 目的, 學士後醫學系之教育使命為:「致力成為台灣培育全人照護公費醫學生之 ... 校院畢業,取得學士學位或學士班應屆畢業生(即預計於112 年1 月或6 月畢業,含 ... 於 347.com.tw -

#23.中山醫學大學科系- 中山醫特色科系

大學部課程csmu.edu.tw>大學部課程? · 耳鼻喉科鄭凱元主任醫師醫師陣容耳鼻喉科五官科系衛生福利部屏東醫院 · 中山醫學大學醫學系介紹TUN大學網>中山醫學大學醫學系介紹TUN ... 於 xuhod.bebscars.sk -

#24.科目學分表 - 生物醫學科學學系

中山醫學 大學 生物醫學科學學系 Department of Biomedical Sciences. 聯絡地址: 402 臺中市建國北路一段110號(中山醫學大學誠愛樓1229室) 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#25.臺大臨床醫學研究所- 課程清單

例:(2) 外國語言研究所「電影現代主義」(課號:FL7361)不可列為畢業選修學分。 學分抵免. 領有次專科醫師證書之醫師, ... 於 www.mc.ntu.edu.tw -

#26.學士後西醫考試- 高雄醫學大學

學士後西醫,學士後醫,最新考試訊息,應考須知,最完整應考科目分析,考前準備要領, ... 獲有教育部認可之國內外公立或已立案之私立大學畢業,取得學士以上學位者。 於 doctor.get.com.tw -

#27.東華課程查詢- 中山醫學大學教務處

身心健康中心電話04 中山醫大總機04 跳到主要內容區Menu Menu 校慶專網捐贈服務附設醫院網站導覽演講廳借用查詢EN Search Menu 關於中山招生教學行政未來學生在校學生 ... 於 waduye.briansclubxn--g77hua.com -

#28.高醫英文畢業門檻- 高雄醫學大學護理學系學習手冊 - Pahow

發佈日期: 最後更新日期: 中山醫學大學學生英文能力檢測暨畢業資格實施辦法. 英檢對照表畢業門檻對照使用瀏覽數: 未辦理抵免之學生通過各學系訂定之畢業門檻者,請於本 ... 於 pahow.joyburstwave.com -

#29.高醫醫管 - kosmetika-beautysabel.cz

中山 大學交通及校園位置圖; 中山大學校外賃居網; 中山大學易發生交通事故熱點地圖; 中山大學 ... 英文畢業門檻. ... 高雄醫學大學附設中和紀念醫院. 於 kosmetika-beautysabel.cz -

#30.中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系 - mvpbim2022.cz

【恭賀】碩士班系友張雅音(彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院)榮獲年全國社會工作專業人員資深敬業獎. 雙主修與輔系一覽表- csmu.edu.tw. 地址:台中 ... 於 mvpbim2022.cz -

#31.申請條件(1/6)

1.如修業年限及學分等,皆符合規定。 修業學分:. 碩士班:需修滿32學分方得畢業。 博士班: ... 於 medicine.csmu.edu.tw -

#32.中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系

【恭賀】系友呂雅珊(國立臺灣大學醫學院附設醫院隱私權宣告中山醫學大學 ... 專業人員績優社工獎【恭賀】級畢業系友周佳霓(中國醫藥大學北港附設醫院) ... 於 bernardipsicologareggioemilia.it -

#33.一百零九年度入學新生應修科目及學分表

中山醫學 大學 ... 醫學導論. Introduction to Clinical Medicine ... 畢業學分數232 學分【必修173 學分、通識24 學分、體育4 學分、最低選修31 學分】. 於 med.csmu.edu.tw -

#34.生物醫學研究所110 學年度研究生手冊

(4)「分子醫學」-碩博士班院級必修4 學分。 七、畢業前必須通過英文鑑定、至少2 學期之教學訓練,方能畢業。相關規定依本校「學生 ... 於 gibs.cmu.edu.tw -

#35.中山醫大一新生懶人包^^ - 中山醫學大學板

該做的事有很多,看了校網就知道(*' v`*),搜索:中山醫學大學>在校 ... 在學生資訊系統改畢業門檻→普通通識10學分→普通通識:大學之道2學分→ ... 於 www.dcard.tw -

#36.中山醫應外大學新生季板 - Puves - 9zbet6.com

上部影片二、前項所稱英文能力檢定及格標準畢業門檻為「中山醫學大學學生英文能力 ... 再麻煩知道的大神解答感謝~ ♂️ ♂️ 私醫生物私醫聯招10 ・ 留言興趣的 ... 於 puves.9zbet6.com -

#37.海军指挥参谋大学中文百科- 中山醫學大學教務處 - Maka

林釗尚醫師左五從中山醫學大學畢業後行醫30年回饋母校成立「林釗尚診所獎助學金」 ... 科技大學護理系畢業門檻,中華醫事科技大學護理系評價,中華醫事科技大學課程查詢, ... 於 maka.2856743.com -

#38.中山醫應外- 雙主修含跨校

落點分析二、前項所稱英文能力檢定及格標準畢業門檻為「中山醫學大學學生英文能力 ... 再麻煩知道的大神解答感謝~ ♂️ ♂️ 私醫生物私醫聯招10 ・ 留言興趣的 ... 於 jjzvk9n.rulers-esports.cz -

#39.中山醫學大學醫療產業科技管理學系大學部修課輔導手冊

「學群通識課程」:. 必修共14 學分,含括文藝領域、社會領域和科普領域等三個學群領域,每個學群領域至少需修習2學分。通識教育. 課程畢業學分之認列上限為24學分。 二、 ... 於 health.csmu.edu.tw -

#40.高醫醫化 - les-editions-beton.fr

英文畢業門檻學年度入學新生畢業學分須包含本校至少一項跨領域學分學程或微 ... 學士後醫學系招生入學考試注意事項; : 【公告】學年度高醫開放給中山 ... 於 les-editions-beton.fr -

#41.台中教區5大好處2023年更新宜東花- 中山醫學大學教務處

醫學 模擬教學暨臨床技能訓練中心處首頁教務表單下載中山醫學大學教務處註冊課務 ... 科技大學護理系畢業門檻,中華醫事科技大學護理系評價,中華醫事科技大學課程查詢, ... 於 hd6.playpulseway.com -

#42.高醫醫管 - pomocznebes.cz

高雄醫學大學公共衛生學系- 學士班課程學分表 ... 標題[問題] 中山醫醫資v.s.高醫醫管v.s.淡江產經- Ptt 批踢踢實業坊 ... 英文畢業門檻. 門診位置表. 於 pomocznebes.cz -

#43.大學部科目學分表

中山醫學 大學 心理學系暨臨床心理學碩士班 Chung Shan Medical University. 聯絡地址: 402 臺中市建國北路一段110號(中山醫學大學誠愛樓11樓81116) 於 psychology.csmu.edu.tw -

#44.歷年科目學分表

處首頁 · 歷年科目學分表. 歷年科目學分表. ◢112學年度入學科目學分表(大學部) · ◢112學年度入學科目學分表(研究所) · ◢111學年度入學科目學分表(大學部). 於 oaa.csmu.edu.tw -

#45.中山醫學大學生物醫學科學學系

中山醫學 大學生物醫學科學學系成立於1997年,2006年更設立碩士班, ... 今天(06/03)是本校一年一度的畢業典禮(校級畢業典禮) ... 中山醫生醫值得你/妳選擇 於 www.facebook.com -

#46.中山醫學大學教務處 - adato-consulting.ch

東華課程查詢- 中山醫學大學教務處; 毗盧寺南京市玄武區毗盧寺:毗盧寺位於南京市玄武區漢 ... 林釗尚醫師左五從中山醫學大學畢業後行醫30年回饋母校成立「林釗尚診所獎 ... 於 ltk33.adato-consulting.ch -

#47.<110 學年度> 選課指引 - 生物醫學科學學系

三、 學生須依「中山醫學大學深化醫能力百分百實施辦法」參加各項符合增益基本能力之活動並累積至少100 點,始得畢業。 四、 至少選修8 學分專業選修課程,始得畢業。 五、 ... 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#48.廠商說明會

醫學 工程系畢業後可以做甚麼? ... 高技術門檻醫材:高階影像醫材、微創醫材. • 高齡化醫材:牙科、骨科、眼科等填入物 ... 中山醫學大學附設醫院. 於 be.cycu.edu.tw -

#49.中山醫學大學生物醫學科學學系賴怡婷

就讀於中山醫學大學生物醫學科學學系,預計2020 年畢業,將分享她在中山醫的求學 ... 企業實習機會,也時常邀請業界專家、系友向學生分享工作經驗談,系上畢業門檻為要 ... 於 ioh.tw -

#50.師資培育科各校教師升等規範- 臺中

(4)大學或獨立學院畢業,曾任臨床工作9 年以上,其中至少曾任國內醫學中心主治醫師四年,有專門學術著作,成績優良者。 3.副教授: (1)專任助理教授滿3年( ... 於 www.vghtc.gov.tw -

#51.<107 學年度> 選課指引暨升學就業網路資訊索引

學生應於畢業前擇一參加經認定之校外官方英文能力檢定考試”或” 校內「中山醫 ... 修習本系五年一貫學程者,須達本系碩士班所規定之畢業門檻始得畢業,碩士學程. 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#52.高醫醫管 - healer-marketing.pl

流感季|稱兒童流感入院比率高兒科醫生籲家長為子女戴口罩... 院內分機查詢. 畢業生流向調查. 英文畢業門檻. 系所活動紀錄. 停車資訊. 優質醫療環境. 碩士 ... 於 healer-marketing.pl -

#53.中山醫應外大學新生季板 - Vowebi

二、前項所稱英文能力檢定及格標準畢業門檻為「中山醫學大學學生英文能力檢測對照表」所列任英語文能力檢測之校訂標準,通過參照標準並符合其他畢業資格標準,始得畢業 ... 於 vowebi.villageclinics.org -

#54.中山畢業 - nanodigital.fr

中山醫學 大學- csmu.edu.tw ... 【中山大學企業管理學系醫務管理碩士班-畢業門檻】 除了相關學分的修習以及需通過論文口試之外,還有三項畢業門檻 ... 於 nanodigital.fr -

#55.學.碩士五年一貫學程 - 生物醫學科學學系

中山醫學 大學生物醫學科學學系(以下簡稱本系)為鼓勵本系及本校醫學相關科系大學部 ... 修習本系五年一貫碩士學位者,須達本系碩士班所規定之畢業門檻始得畢業,碩士 ... 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#56.山醫- 醫學大

務處註冊. 9/6/24. 醫學大. 年度雙主. 課務組. 大學. 主修應修科目及學分表 ... 生醫生物化學 ... 七、心理學系四門實驗課程為選修課程,不列入雙主修畢業門檻。 於 oaa.csmu.edu.tw -

#57.107學年度科目學分表 - 生物醫學科學學系

二、 學生應於畢業前擇一參加經認定之校外官方英文能力檢定考試”或” 校內「中山醫大英文能力檢測」(CEPT)英文檢定考試,並於每學期開學後繳交通過之成績證明文件至系上登錄 ... 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#58.中山醫應外- 雙主修輔系 - Masiw

我是今年高三畢業生,填志願時直在猶豫要淡江、東海的外文還是中山醫應外, ... 再麻煩知道的大神解答感謝~ ♂️ ♂️ 私醫生物私醫聯招10 ... 於 masiw.vpndashnet.com -

#59.中山醫畢業門檻的分享,DCARD、PTT - 運動情報網紅推薦指南

雖然積極奮鬥,李宗藩博士還是壯志未酬,1992年4月1日深夜逝世於台大醫院,當選第二屆國代才3個月多。 李宗藩博士一生奉獻於海外的台灣人公共事務,曾說: ... 於 athletics.mediatagtw.com -

#60.每人都買得起房恐變「台版碧桂園危機」?雷仲達看中國房產 ...

兆豐金董事長雷仲達今年6月16日自合庫金畢業,走馬上任後今(15)日以兆豐金董座身分和媒體碰面,談及今年底將辦理現金增資,金額目前仍和財政部討論 ... 於 www.setn.com -

#61.109學年度科目學分表

中山醫學 大學 物理治療學系 College of Medical Science and Technology. 聯絡地址: 402 臺中市建國北路一段110號(中山醫學大學誠愛樓12樓81229室) 於 pt.csmu.edu.tw -

#62.高醫醫化

【香港文匯報】李家超:將成粵港澳醫療合作重要平台| 中山大学… Ben jij opzoek naar sex in Maasdriel En wil jij ook niet meer About Us; ... 於 ptasiegniazdko.pl -

#63.高醫醫管 - marketinglobster.pl

學分學程介紹. 體系桌面雲_操作手冊. 畢業生流向調查. 中山大學交通及校園位置圖; 中山大學校外賃居網; 中山大學易 ... 於 marketinglobster.pl -

#64.中山醫應外大學新生季板

中山 醫能力百分百公共衛生服務隊系所服務8小時認列範圍服務學習課程專區公衛系雙主修應修科目學分表繁體简体English 聯絡地址: 號中山醫學大學誠愛樓11樓81126室請 ... 於 ikatit.philippe-isabel.ch -

#65.中山醫學大學教務處 - Iyifej - 9zbet222.com

林釗尚醫師左捐款給母校中山醫學大學作為獎助學金之用,盼幫助學弟妹發展更好,校長黃建寧右代表受贈。 林釗尚醫師左五從中山醫學大學畢業後行醫30年 ... 於 iyifej.9zbet222.com -

#66.中山大學轉系

当年我在中山大学念完硕士, 想上北大来工作新課綱醫學系學習歷程檔案累積全攻略 ... 佑安牙醫 全家好賣教學 最新公告畢業門檻專區輔系雙主修轉系學分學程常見問題轉系 ... 於 www.aomoloko.ru -

#67.繼續教育/精神科專科醫師學分

第三條本會專科醫師參加下列經本委員會認可之學術活動,得依本辦法申請繼續教育學分之認定及給予證明書。 參加經核備在案之繼續教育課程活動。 參加國內外精神醫學學術研討 ... 於 www.sop.org.tw -

#68.中山醫畢業門檻 :: 運動場館查詢網

一、 ...,中山醫學大學·通識教育中心·各學年通識課程選課須知暨科目學分表.,請填寫網站簡述.,最低畢業學分數128學分【必修學分數77學分、通識24學分、體育4學分、選修23 ... 於 sport.imobile01.com -

#69.<109 學年度> 選課指引 - 生物醫學科學學系

通識教育課程畢業學分的認列,以24 學分為上限。通識教育課程修. 習方式依照「中山醫學大學通識課程選課須知」辦理。「服務學習」依照「中山醫學 ... 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#70.中山醫學大學附設醫院為延攬貴校護理系(所)優秀之應屆畢業生 ...

四、相關招募相關訊息請至後護系系辦詢問五、聯絡人:護理部施曉婷;電話:04-24739595分機34950;e-mail:[email protected];地址:台中市南區建國北路 ... 於 pbn.asia.edu.tw -

#71.111學年度入學新生應修科目及學分表研究所 - 口腔醫學院

最低畢業學分數32 學分【必修6 學分、選修20 學分、論文6 學分】 ... 三、擋修課程以※標註,擋修規定依「中山醫學大學心理學系臨床心理學碩士班課程擋修辦法」辦理。 於 csom.csmu.edu.tw -

#72.高醫醫管

搶人才︱醫管局英國招聘吸引逾500人參與高拔陞: 已安排專人... 畢業生流向調查. 門診位置表. 學分學程介紹. 碩士班醫務管理組. e 棟樓層表. 停車資訊. 於 francoisphong.fr -

#73.高醫醫管 - bistroudraka.cz

教授: 魏春旺: 國立中山大學. 信箱: cwwei(at) 分機: 研究室:濟世大樓CSB 室. 標題. 學年度入學適用課程學分表在醫管資系,必須具備基礎的醫學 ... 於 bistroudraka.cz -

#74.陽明、成大醫學系滿分指數覽表TKB甄戰學- 台北醫學大學好嗎

系主任兒子也要考被爆有瓜田李下之嫌中山牙醫內招取17人惹爭議社會自由時報電子報 ... 1 最高學歷畢業證書影本應屆畢業生請繳交在學臺北醫學大學附設醫院地址:台北市 ... 於 7n9u.playquestzen.com -

#75.高醫醫管 - pizza-porquerolles.fr

畢業 生流向調查. 高醫德和醫管暨醫資學會如照片不清楚請按圖刷新. 系所活動紀錄. 學分學程介紹. 中山大學交通及校園位置圖; 中山大學校外賃居網; ... 於 pizza-porquerolles.fr -

#76.<111 學年度> 選課指引 - 生物醫學科學學系

前言: 選課時應注意必修科目及應修學分規定,以免選修學分不足,延誤畢業。 本系各項畢業門檻請務必參閱「科目學分表」最後之「說明」欄位. 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#77.大學部必修課程表含畢業規定- 高醫英文畢業門檻 - Ufije

網站地圖首頁語言與文化研究室英檢對照表畢業門檻對照使用中山醫學大學學生英文 ... 根據港府最新的統計數字,在近三年來總共流失了1247名專科全職醫生,八成半皆以非 ... 於 ufije.ewedsaf.com -

#78.一百零八學年度入學新生應修科目及學分表

中山醫學 大學. 一百零八學年度入學新生應修科目及學分表. 健康管理學院醫學資訊學系 ... 畢業學分數128 學分【必修69 學分、通識24 學分、體育4 學分、選修31 學分】. 於 mi.csmu.edu.tw -

#79.高醫英文畢業門檻- 高雄醫學大學護理學系學習手冊 - Siceb

大學部必修課程表含畢業規定大學部實習規定大學部辦法申請含轉系大學部學生手冊新生手冊應屆畢業生就業推甄請於各醫院交件日週前將相關資料由各醫院名代表收齊後繳交至 ... 於 siceb.zenpulsewave.com -

#80.高醫醫管 - reflexo-logis.fr

高浩雲: 國立中山大學. 學年度入學適用課程學分表在醫管資系,必須具備基礎的醫學知識(如全民健保、解剖學、醫學概論等),並分別強化「管理」 ... 於 reflexo-logis.fr -

#81.“医生群里跟过年一样”,没想到最支持反腐的是他们|| 焦点

这场医疗反腐风暴,有些好的迹象正在发生! 比如中山市一家医院院长涉案近3000万元被抓后,人均就医成本下降了1400多元。 又比如 ... 於 www.sohu.com -

#82.中山醫面試7大著數(2023年更新) - 宜東花 - ethotel365

中山醫學 大學營養學系學生畢業後可考取營養師、食品技師證照,營養師的服務單位除了醫院、長照機構之外,潔因特別補充學弟妹不妨能結合個人興趣專長,例如 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#83.中山醫學大學科系 - Qoja

目次1 歷史3.2 附屬醫院4 歷史名師,私立嶺南大學孫逸仙博士醫學院首屆畢業生合影。 ... 年醫學系繁星、個人申請、指考分發招生名額5選4持續延燒學測高分只是門檻醫學 ... 於 qoja.numerovasthuguaranty.com -

#84.110學年度科目學分表 - 生物醫學科學學系

中山醫學 大學 一百零九年度入學新生應修科目及學分表 醫學科技學院生物醫學科學學系 第一 ... 畢業學分數128學分【必修73學分、通識24學分、體育4學分、選修27學分】 ... 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#85.雙主修與輔系中山醫學大學公共衛生學系- 中山醫應外 - Jemafu

圖解:課堂講授版權:中山醫學大學醫學系應用外國語言學系應外系最新消息及活動☆ ... 二、前項所稱英文能力檢定及格標準畢業門檻為「中山醫學大學學生英文能力檢測對照 ... 於 jemafu.floridafishinglicensecampaign.com -

#86.中山醫學大學醫學系

(二)「博雅通識」課程:必修,共14 學分。含. 括:「醫學人文核心通識」、「學群通識」等課程。通識教育課程畢業學分的認 ... 於 med.csmu.edu.tw -

#87.【中山醫學大學畢業門檻】中山醫學大學通識教育中心+1

中山醫學 大學畢業門檻:中山醫學大學通識教育中心,請填寫網站簡述.,英檢對照表(畢業門檻對照使用).中山醫學大學學生英文能力檢測對照表.繁體;简体;English. 於 tag.todohealth.com -

#88.高醫醫管 - campusfamily.fr

英文畢業門檻. 碩士班醫務管理組. 登入. 體系桌面雲_操作手冊. 高醫德和醫管暨醫資學會如照片不清楚請按圖刷新. 高醫體系WebMail. 中山大學交通及校園 ... 於 campusfamily.fr -

#89.中山醫學大學應用外國語言學系顧曼齡IOH 開放個人經驗平台

我是住在台中的學生高三,發現中山醫有應外這個系上網查了下,人家說中山醫應外系 ... 賓大海外見習分享洪若淇二、前項所稱英文能力檢定及格標準畢業門檻為「中山醫學 ... 於 azal.cyqdl.com -

#90.仁德醫護管理專科學校- 醫事檢驗科 - 技訊網

含通識教育、基礎醫學及臨床檢驗學科,經臨床實習後畢業。 ... 會亞東紀念醫院中山醫學大學附設醫院財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院臺北市立聯合醫院仁愛院 ... 於 techexpo.moe.edu.tw -

#91.涉浮報健檢費護航中國女? 中山醫院院長200萬交保

中山 醫院院長謝士明,國防醫學院畢業,還是前三軍總醫院院長,更是心臟內科權威,檢調發現,2016到2019年間,中國女子申請醫美健檢來台,最低門檻須 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#92.各學年通識課程選課須知暨科目學分表

中山醫學 大學. 通識教育中心. Menu. 回首頁 · 中心介紹 · 『通識教育』課程專區 · 語言與文化研究室 · 『服務學習』課程專區 · ☆CEPT(校內英檢系統)☆ ... 於 genedu.csmu.edu.tw -

#93.一百零九學年度入學新生應修科目及學分表

中山醫學 大學 ... 醫學英文. Greek and Latin in Medical Terminology ... 畢業學分數128 學分【必修83 學分、通識24 學分、體育4 學分、選修17 學分】. 於 health.csmu.edu.tw -

#94.生醫系網站

國立中正大學生物醫學科學系 · 行政公告 · 招生訊息 · 榮譽榜 · 學術活動 ... 於 admbio.ccu.edu.tw -

#95.敏惠醫護管理專科學校

2023-08-09 【新聞】敏惠醫專邀河源英雄之友會來台交流及義診增進社區長輩健康 ... 【中央廣播電台世代大不同專訪】公費培育,有酬實習,畢業直接就業,也可直升大學. 於 www.mhchcm.edu.tw -

#96.109學年度科目學分表 - 生物醫學科學學系

中山醫學 大學. 一百零九年度入學新生應修科目及學分表. 醫學科技學院生物醫學科學學系 ... 畢業學分數128學分【必修74學分、通識24學分、體育4學分、選修26學分】 ... 於 biomedical.csmu.edu.tw -

#97.國立中山大學企業管理學系醫務管理碩士班

中山 企管系碩士班包含企管和醫管兩個班別,課程設計上期望在醫管與企 ... 之18 學分為限(畢業學分39 學分),並請於碩一上入學前主動辦理抵修及抵免事. 於 bm.nsysu.edu.tw -

#98.中山畢業

中山 畢業. 中山醫學大學- csmu.edu.tw ... 【中山大學企業管理學系醫務管理碩士班-畢業門檻】 除了相關學分的修習以及需通過論文口試之外,還有三項 ... 於 audeladeleau.fr