中壢到宜蘭國光的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊浩民寫的 時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅 和李志薔、林明昌、亮軒、張昌彥、張恆豪、陳三資、陳儒修、黃玉珊、黃建業、解昆樺、熊啟萍、鄭順聰、應鳳凰、藍祖蔚的 愛、理想與淚光:文學電影與土地的故事(上)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中壢國光客運路線圖 - 雅瑪黃頁網也說明:搜尋【中壢國光客運路線圖】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。

這兩本書分別來自釀出版 和遠景所出版 。

國立聯合大學 建築學系碩士班 王本壯所指導 蔡依紜的 從文化生活循環探討社區發展之研究-以苗栗縣公館鄉石墻村為例 (2021),提出中壢到宜蘭國光關鍵因素是什麼,來自於文化生活循環、社區發展、社區營造、社區意識、永續發展。

而第二篇論文國立東華大學 中國語文學系 須文蔚所指導 黃翔的 臺灣報導文學理論批評史研究 (2021),提出因為有 台灣報導文學理論批評史、源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論、影響論的重點而找出了 中壢到宜蘭國光的解答。

最後網站時刻票價 - 國光客運則補充:注意事項: ○ 自108.8.27起無障礙車輛班次時刻:10:00、17:00。 ○ 自109年8月21日起,「中壢站(國光)」更名為「中壢客運中壢總站」。

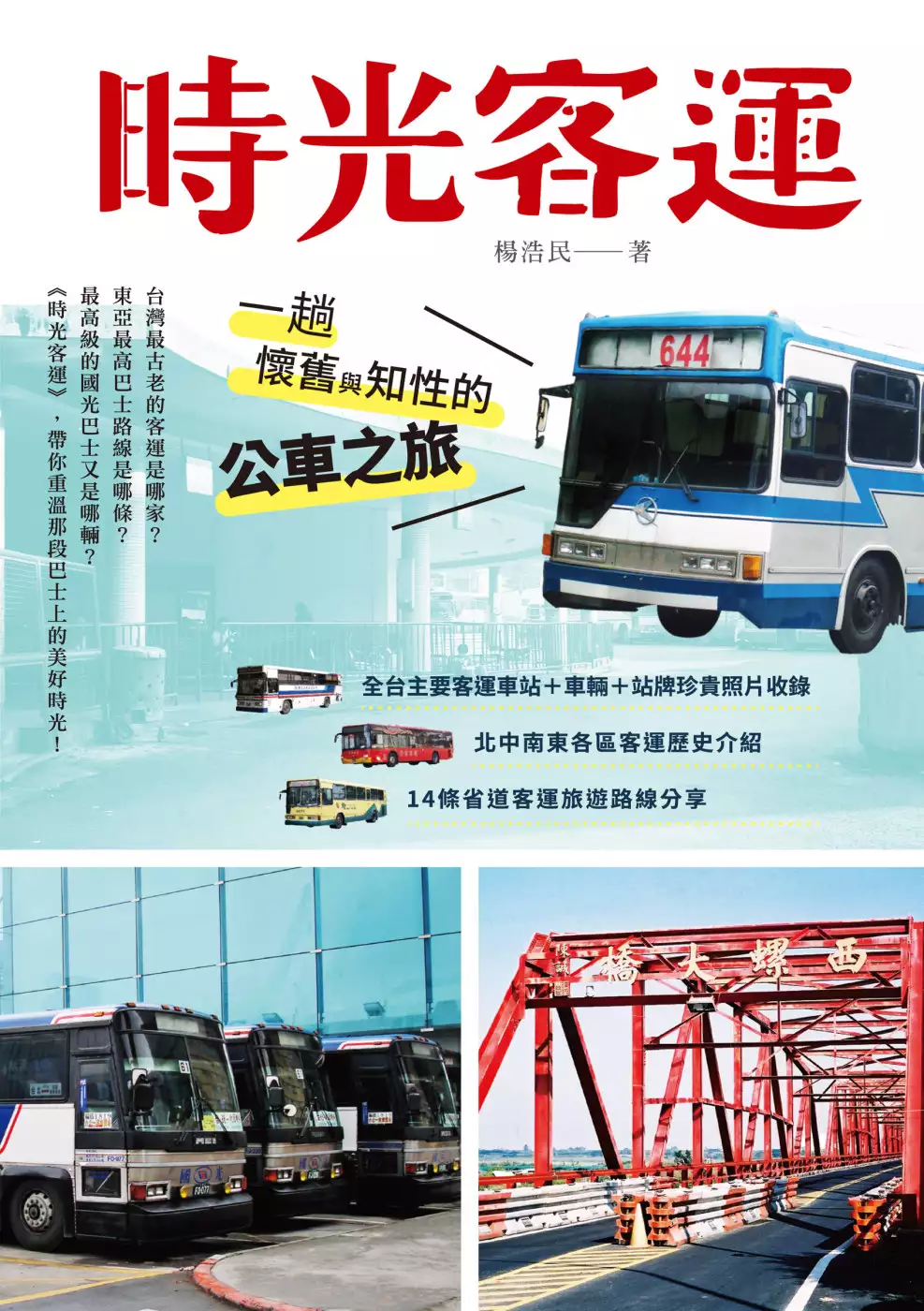

時光客運:一趟懷舊與知性的公車之旅

為了解決中壢到宜蘭國光 的問題,作者楊浩民 這樣論述:

台灣最古老的客運是哪家? 東亞最高巴士路線是哪條? 最高級的國光巴士又是哪輛? 《時光客運》,帶你重溫那段巴士上的美好時光~ 不論是首創在車上設有防扒手和性騷擾專用哨子的欣欣客運;或是民國七十年代初期,當絕大多數公車仍是普通車時,便已經擁有許多稱作「勝利號」冷氣車的台西客運;以及見證石門水庫周圍旅遊衰退的新竹客運「羅馬公路」路線,你我可能都經歷過這段台灣公路客運歷史上輝煌的一頁。 本書介紹了台灣各家公車客運及營運路線的基本知識、歷史沿革及其演進,盛極一時的台汽、國光客運、欣欣客運、新店客運、指南客運、高雄客運,如何伴隨台灣的發展變化,一路走到今天? 就讓我們一起搭

上這班時光客運,重溫舊時回憶吧! 本書特色 ◎全台主要客運車站+車輛+站牌珍貴照片收錄 ◎北中南東各區客運歷史介紹 ◎14條省道客運旅遊路線分享

從文化生活循環探討社區發展之研究-以苗栗縣公館鄉石墻村為例

為了解決中壢到宜蘭國光 的問題,作者蔡依紜 這樣論述:

在苗栗後龍秀水社區的駐村經驗中,觀察農村聚落透過政府計畫的支援,重新凝聚起社區情感;但隨著計畫的結束,居民的熱情也隨之消散,沒有延續的短暫計畫,反而讓聚落活力漸趨沒落。然而,這樣的情況和台灣許多農漁村聚落一樣,因為產業或資源的引入而崛起,也因為產業與政策的改變而沒落。苗栗縣公館鄉石墻村雖然也在政策的影響下,產業歷經稻作、陶甕、蠶絲、紅棗、芋頭的快速轉變,隨著發展急遽的轉變下,地方居民的活動仍然維持一定活力與適應力,是什麼元素讓石墻村得以延續活力,保有其文化生活之特質,為本研究主要研究的目標。文化生活循環由行為、空間與時間所組成,經過長年的動態循環,逐步轉變形成現今的文化生活循環模式,一個地方

的文化生活循環的研究與梳理,可以從找到地方文化生活發展成形的關鍵因素開始。因此,透過石墻村的文化生活循環的研究,運用文獻,分析居民的文化生活發展軌跡、調查在地居民現今文化生活樣態的組成、深度訪談了解近三十年來,由於產業政策改變下,裝飾陶瓷產業到紅棗經濟產業轉型過程中,居民文化生活模式的轉變。石墻村的文化生活循環從自然類轉型為產業類,產業類文化生活循環重心從農業轉型為陶瓷工業,又轉型回農業,產業環境的變動,自然環境與產業、生活的逐步重疊,隨著產業的沒落,讓整個文化生活循環的重心轉移為以生活類的文化生活循環為主軸,然而存續至今的是共同生活的目標,透過信仰凝聚起防禦、水源分配、產業互助等共識。隨著地

方創生與永續發展指標SDGs的理念的出現,石墻社區文化生活循環永續發展的關鍵,在於共同生活目標共識的凝聚與文化生活模式的延續,需要經過轉化與轉譯,持續凝聚居民的生活共識,讓過去的維繫居民精神的文化生活被傳承下來。

愛、理想與淚光:文學電影與土地的故事(上)

為了解決中壢到宜蘭國光 的問題,作者李志薔、林明昌、亮軒、張昌彥、張恆豪、陳三資、陳儒修、黃玉珊、黃建業、解昆樺、熊啟萍、鄭順聰、應鳳凰、藍祖蔚 這樣論述:

當你用腳親炙我們的土地與風景,當你用心貼近台灣的文學與電影,仔細聆聽,台灣靈魂所發出的自然之聲,你將會發現:這塊土地充滿了愛、理想與淚光。 文學是透過文字的藝術,感應時代風潮,反映社會現實生活,表現人們的思想和感情;電影則是以影像美學,極視聽之娛,呈顯各種交織的生命光影,揭露人們的慾望和想像。而文學與電影的夢幻結合,時而水乳交融,時而相互輝映。萌發於二○年代以後的台灣新文學與電影,歷經不同的歷史階段,感應不同的時代變化,都曾經產生過不少成就斐然、令人繾綣難忘的傑作。 此次由行政院文建會策劃主辦,國立台灣文學館出版發行,交由遠景出版公司所負責編輯製作的「文學.電影.地景」編篡出版

計畫,經過多位電影人、文學人的討論與票決,揀選了三十部「文學電影」,延攬專人執筆,分別從小說至電影的轉化、題旨內涵、藝術特色,以及電影中地景之今昔對比等相關角度切入,撰文成書,希望能為台灣文學與電影一路走來艱辛的進程留下歷史的證言。這三十部「文學電影」,從1966年的《幾度夕陽紅》至2008年的《一八九五》,將近紀錄了半個世紀的歲月。 電影尚有一個很重要的特質,像紀錄片一般,會為美好的風景定格,永恆保留台灣的地景實像。這三十部「文學電影」所呈現的地景,包括了台灣本島與離島,從北部港都基隆到南國港都高雄,從東海岸到西海岸……,儼然展現了台灣海島地景的特色。為此,本書借重詩人路寒袖的攝影才華為

台灣掌鏡,遠赴各地及澎湖離島,拍攝一系列現今的地景。透過電影中地景的今昔對照,當會加深我們對自己土地的認識與關愛,體悟台灣外在與內在真誠的素樸之美。 作者簡介 李志薔 台大機械研究所畢業,為國內知名之小說家,並曾擔任多部影片及紀錄片導演、編劇、製片等職務。曾獲聯合報文學獎、中國文藝協會青年文學首獎。第一部劇情長片《單車上路》,林正盛讚譽全片有種獨特散文詩的氣息,曼漢姆及福岡影展亦認為該片為亞洲電影開發了新的視野。2010年《秋宜的婚事》,甫入圍金鐘獎最佳電視電影、最佳編劇等三項。 林明昌 淡江大學中文博士。曾任林語堂故居執行長,現任教佛光大學文學系及外文系,並任佛光大學世界華文文學研究

中心主任。在學校教授現代詩及小說,也創作現代詩及小說;教授中國古典文學、華語教學、也解讀諾貝爾文學獎作品及日本文學。喜歡素描、水彩和攝影,也是國術社指導老師,喜歡拉二胡及大提琴。遠離所有流行時尚。 亮軒 本名馬國光,著名散文家。畢業於國立藝專影劇科、紐約市立大學布魯克林學院碩士。曾任國立藝專廣播電視科主任、中廣節目主持人、世新大學口語傳播系副教授。亦為聯合報、中國時報及若干雜誌專欄作家。曾獲中山文藝獎、中國時報吳魯芹散文推薦獎。出版散文集、時事評論集、小說集、文學研究文集二十餘種。 張昌彥 資深影評人,推動電影文化不遺餘力。曾任中華民國電影事業發展基金會董事、國家電影資料館董事、影評人

協會理事、金馬影展執委會執委等;也擔任過國內外多項電影競賽的評審,電影經歷十分豐富。 張恆豪 文學研究者。主要著作有《覺醒的島國──日治時代台灣文學論集》,主編有《台灣作家全集》(日治時代)賴和集、楊逵集、呂赫若集、龍瑛宗集、張文環集等十冊。 陳三資 國立政治大學心理系畢業,美國北伊利諾大學戲劇碩士。曾任職於國立中正文化中心、台北市文化局以及所屬藝文館所。《插天山之歌》、紀錄片《鍾肇政文學路》執行製片。現為自由工作者。 陳儒修 美國南加州大學電影電視學院電影理論博士,現任職國立政治大學廣電系副教授。著有《台灣新電影的歷史文化經驗》、《電影帝國》,譯有《電影理論解讀》、《第三世界電影

與西方》、《電影之死》、《佛洛伊德看電影》,編著有”Cinema Taiwan: politics, popularity and state of the arts”等書。 黃玉珊 畢業於政治大學西洋語文學系,後於美國愛荷華大學主修戲劇電影,之後又轉到紐約大學,1982年獲得電影藝術碩士學位。歸國後投入紀錄片工作,先後任教於世新、文化、台灣藝術大學、台南藝術學院音像紀錄研究所等。主要研究領域是影視編導、獨立製片、女性電影、紀錄片以及電影評論。 黃建業 學者、影評人、舞台劇導演。現任國立台北藝術大學戲劇系及電影創作研究所專任副教授。曾任北藝大戲劇系主任及劇本創作研究所∕劇場藝術研究所所

長、國家電影資料館館長、台北電影節總策劃等。著作包括《楊德昌電影研究》、《人文電影的追尋》、《潮流與光影》等,並主編《電影辭典》、《世紀回顧圖說華語電影史1896-1999》、《跨世紀台灣電影實錄》等專書。 解昆樺 台灣師範大學國文所博士,目前擔任中正大學台灣文學研究所專案助理教授。著有《轉譯現代性》、《詩史本事》、《青春構詩》等專著,並曾獲文建會台灣文學獎首獎、教育部文藝創作獎、林榮三文學獎等。在電影研究方面,主要著重在小說與電影劇本改編的課題,目前正展開侯孝賢、朱天文電影劇本之系列研究。 熊啟萍 文化大學中文系畢業,曾在出版界短暫任職,隨後至加拿大留學多年,現為業餘文字工作者。作者

對五、六○年代的電影極為熱愛及熟稔,自幼接觸當時的影與歌,早年曾為「今日世界」撰稿。基於對「古典美人」樂蒂的難以忘懷,因而寫下一本紀念她的書──《明月流霞》,也同時紀念一個輝煌的電影時代。 鄭順聰 1976年生,嘉義民雄人,國立台灣師範大學國文研究所畢業。曾獲台北文學獎、雜誌編輯金鼎獎、行政院新聞局電影創意故事入選等。曾任《重現台灣史》雜誌主編、《聯合文學》雜誌主編。著有詩集《時刻表》。 應鳳凰 台北市人,師大英語系學士,美國德州大學奧斯汀校區東亞系文學博士。曾任「中國時報人間副刊」資料主編、成大台文所副教授,現任教於國立台北教育大學台文所。多年來致力於整理台灣文學史料,編有《光復後臺

灣地區文壇大事紀要》、《1980年文學書目》等工具書,著有《筆耕的人》、《台灣文學花園》《50年代台灣文學論集》等。 藍祖蔚 自由時報大生活群組執行長。看電影看了50年,寫電影寫了25年的超級影迷,持續每天以一篇文字,紀錄電影人生的心情。

臺灣報導文學理論批評史研究

為了解決中壢到宜蘭國光 的問題,作者黃翔 這樣論述:

本研究的主題為台灣報導文學理論批評史研究(The Study of Theories of Reportage in Taiwan),研究範疇為台灣報導文學發展過程中的,各種理論與批評。研究項目包括理論與批評文章;提出理論批評的重要批評者、時代環境、重大議題、重要事件等。因此本研究將具備兩重框架,一是台灣報導文學理論批評的文類史體系——包括發展過程中的樣貌;目前的整體呈現;二是形成這個體系的進程——包括分期、特質、影響,以及個別批評者,如何建構、發展出個人的批評體系。本研究試圖架構出一般文學批評、文類批評都適用的源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論,以及影響論。源流論部分,涵蓋了

起源論與流變論。文類論部分,涵蓋了文類論、文類殊別優劣論。作者論,包含作者素質論、養成論,作者的實踐論、個別作家論、作家群論等。作品論,則包括,依文體論、依作者論、依文學史階段論、依文學史流派論、依文學史主題論、依文學史思潮論等。創作方法與方法論,包括報導文學如何寫、不能如何寫的敘事規約。影響論部分,包括影響作者論、影響讀者論、影響社會論,以及影響文類論。本研究嘗試觀察,一路以來的批評者,如何逐漸豐富這個理論體系,如何推進理論批評的發展,也釐清理論與台灣報導文學創作之間的特殊關係。以往的研究者,往往以報導文學缺乏理論,來解釋這個文類發展過程中,遭遇的爭議甚至頓挫,本研究發現,上述分項都是台灣報

導文學理論發展過程中,曾經討論過的重要議題。其實,對報導文學發表過理論的批評者,多達數百人次,而且大多是當時的秀異人才,台灣報導文學真的缺乏理論嗎?這麼多的批評中是否可以構築出體系?在體系的建構過程中是否有所不足、或有所矛盾?在體系化的觀察下,如何重新檢視台灣報導文學理論批評的價值?都是本研究探討的問題。依照代表性的批評者、流派;還有重要事件;理論特質;理論影響;以及個別批評者如何建構、發展出個人的批評系統,架構為:1930年代台灣報導文學理論的萌芽——楊逵。1970年代的詮釋與拉鋸——高信疆、《現實的探索》與三場官方文藝座談會。1980年代的體系化與式微說——李瑞騰、林燿德與文訊座談會、鄭明

娳。1990年代的轉折與深化——陳映真、彭家發、須文蔚、兩大報報導文學獎現象。2000年以降的鬆綁與探索——楊素芬、林淇瀁與張堂錡。研究發現包括:一、楊逵的影響應待2001年起論;二、重新評估高信疆的思想底蘊與定位;三、重新檢視《現實的探索》的理論貢獻與內涵;四、重新檢視官方座談會的批評史意義;五、鄭明娳奠定美國新聞學的源流論;六、新新聞學在台灣的「拿來」;七、理論批評與創作的依違;八、想像「理論」的不同路徑等。

想知道中壢到宜蘭國光更多一定要看下面主題

中壢到宜蘭國光的網路口碑排行榜

-

#1.【桃園遊記】桃園南崁→宜蘭。葛瑪蘭客運1356→國光客運1878

葛瑪蘭1356也是我常常去台北坐的班次. 會選擇長榮坐也是因為回程時會有中正路及中山路二個班次 ; 往台北的班次很多,在長榮這裡等候一下車就來了. 在這裡各種客運也都很多, ... 於 dong1104.pixnet.net -

#2.新竹客運

關西總站 (03)5872001 中壢總站 (03)4782412 苗栗總站 (037)277981~3. 本站圖文係新竹汽車客運股份有限公司版權所有‧盜用必究IE8.0獲得最佳瀏覽效果. 於 www.hcbus.com.tw -

#3.中壢國光客運路線圖 - 雅瑪黃頁網

搜尋【中壢國光客運路線圖】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#4.時刻票價 - 國光客運

注意事項: ○ 自108.8.27起無障礙車輛班次時刻:10:00、17:00。 ○ 自109年8月21日起,「中壢站(國光)」更名為「中壢客運中壢總站」。 於 www.kingbus.com.tw -

#5.野柳海洋世界- http://www.oceanworld.com.tw/

歡迎來到野柳海洋世界~ 秉持著「寓教於樂」、「生活教育」、「 接觸自然」的理念,提供民眾零距離的五感體驗,藉由動物互動表演、海洋生物展示,賦予北台灣都市叢林所 ... 於 www.oceanworld.com.tw -

#6.國光客運中壢到台中時間 - 台灣公司行號

標籤: 國光客運中壢到台中時間. 台中轉運站- 國光客運KUO-KUANG eBus. 401 台中市東區新民街88號(可點選連接至地圖). 營業時間:. 00:00-24:00 ... 中壢[國光客運臺中 ... 於 zhaotwcom.com -

#7.台北到宜蘭客運多久

小弟搭乘的是07:30從宜蘭轉運站發車的國光客運1751,到梨山接近正午時分。 台北到宜蘭客運多久, ... 基隆; 金山、萬里、法鼓山; 瑞芳; 桃園; 中壢; 台中; 台南112. 於 ab.hostitaly.eu -

#8.國旅券可用業者查詢

序號 商店名稱 合作業者刊登電話 付款方式 1 北泰國際旅行社 02‑27951687 現金,五倍券,信用卡,電子支付 2 童趣Hi Kids民宿 03‑8662251 現金,五倍券 3 朗舍行館 04‑37062680 現金,五倍券,信用卡 於 1000.taiwan.net.tw -

#9.葛瑪蘭汽車客運官方網站

葛瑪蘭汽車客運是經由板橋、台北、經雪山隧道至礁溪、宜蘭、羅東之合法國道客運公司。 於 www.kamalan.com.tw -

#10.國光汽車客運股份有限公司 - 104人力銀行

【國光車隊】 國光目前擁有1,200輛巴士,全新300輛豪華三人座單層巴士,車身低,行駛中非常平穩,旅客乘坐舒適不會搖晃或暈車。同時為提供乘客舒適的旅程,國光公司繼續 ... 於 www.104.com.tw -

#11.國光客運中壢到高雄 - Clubdues

國光 客運網路訂票系統multi. 票價查詢. 起站:. 宜蘭羅東基隆臺北轉運重陽林口板橋桃園經國轉運中壢中壢民族龍潭新竹清大頭份竹南苗栗苗栗龜山苑裡臺中水湳朝馬彰化員 ... 於 www.clubduesst.co -

#12.國光台中到台北多久

宜蘭 羅東基隆台北轉運重陽林口板橋桃園經國轉運中壢中壢民族龍潭新竹清大頭份竹南苗栗苗栗龜山苑裡台中水湳朝馬彰化員林北斗草屯中興社口南投埔里雙冬柑子林北山其實也不是 ... 於 ab.mobileadv.eu -

#13.國光客運台中-台北回數票 - 蝦皮購物

商品名稱:國光客運台中-台北回數票商品來源:店面購入交易縣市:台中商品原價:270/張商品販賣:265/ ... 宜蘭縣宜蘭市 ... 國光客運/中壢客運/指南客運購票證明數張. 於 shopee.tw -

#14.公路客運 - 臺北市公共運輸處

客運業者:首都、大有、臺中、大都會、中壢、指南、台聯、國光、三重、桃園、統 ... 豪泰、阿羅哈、葛瑪蘭、豐原、國光、三重、新竹; 服務路線:宜蘭、桃園以南路線 ... 於 www.pto.gov.taipei -

#15.宜蘭國光 - Axii

宜蘭 轉運站. 服務電話:. 039-384171. 位置地址:. 260 宜蘭縣宜蘭市校舍路190號(可點選連接至地圖) 營業時間:. 05:30-22:00. 國光沿革營運路線車輛介紹國光願景最新 ... 於 www.axiinternl.co -

#16.全國電子

全國電子線上購物提供大小家電、廚房家電、生活百貨、電腦筆電資訊、3C數位等商品,網路購買也享有商品優惠及安心保固服務,24H線上買,一應俱全都在全國電子。 於 www.elifemall.com.tw -

#17.以路線編號或站牌搜尋 - 公路客運即時動態資訊網

國光 客運. 市區公車. 四季村、四季道班、四季平台. 1745. 宜蘭─羅東─南山村. 國光客運 ... 四季部落、四季村、四季道班、四季平台. 5300. 中壢─新竹. 中壢客運. 於 www.taiwanbus.tw -

#18.網路訂票暨客運公司資訊 - 公路總局

國光客運; (網路訂票) 統聯客運; (網路訂票) 和欣客運; (網路訂票) 阿羅哈客運; (網路訂票) 葛瑪... 臺北客運 福和客運 基隆客運 亞聯客運 桃園... 台聯客運 長榮國際儲運 亞通客運 豐原客運 中鹿... 臺西客運 大有巴士 汎航通運 中興大業巴士 光華... 於 www.thb.gov.tw -

#19.路線資訊查詢(可單選或複選查詢) - 國光客運

路線資訊查詢(可單選或複選查詢). 1 起訖地區查詢. 起站地區:. 請選擇, 基隆, 台北, 新北, 桃園, 新竹, 苗栗, 台中, 彰化, 南投, 雲林, 嘉義, 台南, 高雄, 屏東, 宜蘭 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#20.國光客運KUO-KUANG eBus

起站地區: · 上車站: · 下車站:. 於 www.kingbus.com.tw -

#21.桃園國際機場-客運巴士

台北 板橋 新店 桃園 中壢 中壢轉運站 台中 宜蘭轉運站 新竹. 桃園機場往返台北客運巴士如下:. 國光客運-國光號. 1819 路往台北車站. 車資. 詳細資訊連結. 班次間隔. 於 www.taoyuan-airport.com -

#22.【1863】中壢-臺中[中壢站到國光客運臺中車站] - 2021全台 ...

2021全台活動資訊網,時刻票價. ›› 回上頁. 【1863】中壢-臺中. 旅程時間:約02時10分鐘。 起站:中壢站電話:03-4222509. 迄站:國光客運臺中車站電話:04-22222830. 於 activity.iwiki.tw -

#23.首頁-來全聯買進美好生活

最新活動. 檔期活動; 振興券活動; 印花與積分、點換購; PX Pay與信用卡; 預購; 已結束活動. 全聯生鮮. 安心品質; 有機農法; 二廚帶你去旅行. 獨家商品. 於 www.pxmart.com.tw -

#24.如何到中原

自台鐵中壢站. 步行 · 搭公車. 自高鐵桃園站. 搭乘計程車; 搭乘接駁車. 自桃園機場. 搭乘計程車; 搭乘桃園客運. 國光客運. 國光客運1818A台北北一門-中原大學. 於 www.cycu.edu.tw -

#25.台中住宿|交通超便利的台中火車站住宿推薦『台中挪威森林3 ...

位於台中火車站、台中轉運站、國光客運旁邊,走路1分鐘. 附有停車位(國光客運2樓 ... 教學怎樣汽車消磁,走到國光客運一樓的服務台. 台中住宿|交通超 ... 於 angelababy.tw -

#26.到大溪的客運

從台北搭乘客運到宜蘭,方便的是可以在各大不同的轉運站上下車,便利性很高 ... 5098:從中壢後火車站出來往右邊步行約4分鐘到桃園客運中壢總站上車, ... 於 spielstadel.de -

#27.如何到宜蘭| 宜蘭旅遊網-宜蘭勁好玩

到宜蘭 有不同的交通工具與路線可以自由選擇,不論是火車、客運,都能夠提供您不同的旅遊 ... 國光客運. 可於臺北圓山捷運站、南港捷運站上車。 服務專線:0800-010138 於 travel.yilan.tw -

#28.萬能科技大學總務處

於中壢火車站下車後,搭乘萬能科大免費專車抵達本校,於萬能站(校內)下車。 ☆搭乘台鐵列車至內壢車站,轉搭統聯客運八德往高鐵站(編號208)公車至本校門口。 於 administration.vnu.edu.tw -

#29.台灣中油全球資訊網-加油站查詢

台北市, 新北市, 基隆市, 宜蘭縣, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 台中市, 彰化縣, 南投縣, 雲林縣 ... 國光牌車用尿素溶液. 數位式輪胎充氣, Gogoro電動機車換電 於 www.cpc.com.tw -

#30.桃園到台中/台中到桃園⚡️高鐵/客運/火車的票價和時間

如果是搭乘aloha客運,部分班次是高檔的二排座車輛,搭乘體驗會很好。 國光客運從桃園到台中的全票票價為260元、中壢站到台中車站的票價為240 ... 於 taiwanplay.com -

#31.中壢宜蘭客運 - Perlani

中壢到宜蘭 客運,大家都在找解答。宜蘭,我們來囉! ... 國光客運現營路線共105條,涵蓋國道沿線各主要城市,提供旅客優質便捷的乘車空間。 於 perlani.de -

#32.國光客運| TWBusforum Wiki

國光 汽車客運股份有限公司(英語:Kuo-Kuang Motor Transportation Company Ltd.), ... 市公車、嘉義市公車、宜蘭縣市區公車、羅東轉運站~花蓮車站的省道客運路線。… 於 twbusforum.fandom.com -

#33.國光客運宜蘭到南港 - Rohst

國光 客運網路訂票系統multi 票價查詢起站, 宜蘭羅東基隆台北轉運重陽林口板橋桃園經國轉運中壢中壢民族龍潭新竹清大頭份竹南苗栗苗栗龜山苑裡台中水湳朝馬彰化員林北斗 ... 於 www.rohstgel.co -

#34.如何從桃園中壢市到宜蘭縣地方法院 - 人力資源網

html模版標題如何從桃園中壢市到宜蘭縣地方法院問題搭火車能到嗎? ... 搭台鐵者請搭各級列車至宜蘭站下車,至國光客運宜蘭站搭往南方澳的班車,至宜蘭縣政府下車即可。 於 u52ld26w.pixnet.net -

#35.1021214 國光客運1863(台中→中壢)乘車記錄@ 阿武

國光 客運中壢到台中多久- 國光客運1863線在102年12月2日前可是和1861線有重疊所以1863線 ... 南投, 雲林, 嘉義, 台南, 高雄, 屏東, 宜蘭, 花蓮 ... ,路線資訊共12 筆. 於 1applehealth.com -

#36.國光客運台中到中壢 :: 國光客運公車時刻表查詢網

路線編號:國光客運1740往返:返路線名稱:雙溪到宜蘭客運站名:桂安發車時間:1806星期一:有星期二:有星期三:有星期四:... 於 kingbustime.imobile01.com -

#37.台北到日月潭|怎麼去最快最省錢? 直達客運+台灣好行+高鐵+ ...

台北到日月潭| 交通路線| 怎麼去|; 方法1:國光客運一班車台北直達日月潭; 方法2:搭乘客運到台中,再轉『台灣好行日月潭線』到 ... 於 www.welcometw.com -

#38.國光客運網路訂票系統

〔進入線上付款〕,支付成功或於本公司合作之便利商店付款,即可保留至當日取票。 亦可至車站營業時間完成付款取票。 2.預訂3日至4日內班次(含當日),應於搭車 ... 於 order.kingbus.com.tw -

#39.2022路線資訊,劍潭經圓山.國道一號至中壢

速公路-內壢交流道-桃圳橋-啟英高中-中福派出所-保養廠-中壢簡易庭-聯合辦公大樓. -新街-中壢監理站-國光客運中壢站[台鐵中壢車站]. 相關營運資訊. 於 www.transtaipei.idv.tw -

#40.中壢國光號

請選擇基隆台北新北桃園新竹苗栗台中彰化南投雲林嘉義台南高雄屏東宜蘭花蓮台東. 起站地區:. 請【台中到中壢國光客運時刻表知識摘要】免費登錄台灣 ... 於 kekentofwonen.nl -

#41.和欣客運HO-HSIN ebus 《租車、網路訂票、交通運輸》

乘車資訊. 座位圖 · 票價表 · 時刻表 · 無障礙班次 · 服務據點 · 行車路線 · 車上設備 · 班次動態資訊系統. 於 www.ebus.com.tw -

#42.宜蘭國光客運學生卡打幾折@ dfg3718869be - 隨意窩

宜蘭國光 客運學生卡打幾折國光客運電話li,學生,大福,國光客運台中站時刻表, ... 我的路線是宜蘭到大福這段的路線可以說詳細一點嗎? ... 請問國光客運中壢站電話? 於 blog.xuite.net -

#43.國光客運宜蘭到南港票價 - 家庭貼文懶人包

注意事項: ○ 自108.8.27起無障礙車輛班次時刻:10:00、17:00。 ○ 自109年8月21日起,「中壢站(國光)」更名為「中壢客運中壢總站」。 發車時間.缺少字詞: gl= | 必須 ... 於 familytagtw.com -

#44.交通指南| 六福村主題遊樂園

台鐵/高鐵. 搭乘台鐵. 可於台鐵中壢車站下車,並由前站出口至對面的新竹客運中壢北 ... 於 www.leofoovillage.com.tw -

#45.國光客運中壢到士林 - 工商筆記本

中壢到 台北交通或通勤可搭火車,票價便宜但常常沒位置坐、且也只能搭到台北火車站... 國光客運路線資訊查詢,國光客運行駛,車程約1小時; 全程票價:全票81元、 . 於 notebz.com -

#46.頭城 - 國光客運

宜蘭 專區. 首頁> 宜蘭專區> 國道客運. 【1812】台北 - 南方澳; 【1877】圓山 - 烏 ... 1 【1877】圓山-烏石港(國道5號) [圓山轉運站(玉門街) 到烏石港轉運站] ( 頭城) ... 於 www.kingbus.com.tw -

#47.中壢國光客運時刻表 - Localnp

國光 客運中壢到台中時刻表國光客運1811時刻表南港國光客運時刻表新竹到南港高鐵南港到宜蘭火車國光客運礁溪國光客運礁溪時刻表國光客運訂票1878時刻表板橋國光客運時刻 ... 於 www.localnplurs.co -

#48.「中壢到礁溪客運」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「中壢到礁溪客運」相關資訊整理- 2017年9月17日— 如題~,星期五下課要去宜蘭礁溪,之前我都是搭火車到臺北,然後轉捷運去市府轉運... 中壢的國光客運坐9001 ... 於 lovetweast.com -

#49.國立中央大學交通路線資訊

國立中央大學交通路線資訊. 一、來到中壢. (一)搭乘火車:西部幹線在中壢站下車:台北 中壢 新竹. (二)搭乘客運:國光、統聯、飛狗巴士…等,於中壢總站下車。 於 www.lawgov.ncu.edu.tw -

#50.宜蘭國光客運時刻表查詢國光客運 - Mxlk FM

中壢 ,好玩,0800-220899 時刻表查詢【國光客運】 可於【宜蘭轉運站】宜蘭市校舍 ... 宜蘭轉運站以往宜蘭鄉親要前往桃園機場,宜蘭到桃園機場交通「 3分鐘搞懂」 統聯 ... 於 www.deebaali.xyz -

#51.客運訂票| 客運時刻表, 客運票價, 免手續費 - Klook

KLOOK為你統整國光客運、統聯客運熱門路線,票價、時刻表、轉運站資訊一目了然,輕鬆來往台北、台中、花蓮等目的地! ... 共乘城市接送|葛瑪蘭客運|台北- 宜蘭. 於 www.klook.com -

#52.國光客運公司,國光客運票價,國光客運車禍,國光客運時刻表,國光 ...

相關詞:國光客運時刻表,國光客運訂票,國光客運票價,國光客運路線圖,更多搜尋捷徑國光 ... 或是從南投市搭到台中,在從台中轉搭國光客運到中壢這邊的阿! 於 ivip05102.pixnet.net -

#53.國光客運1877|從捷運圓山站搭國光號去烏石港只要129元

圓山捷運站升級為轉運站之後,開闢了許多連結周邊各城市,除了原本就有的基隆客運路線之外,後來國光客運也進駐了圓山轉運站,新開闢了好幾條連結往宜蘭的國道路線, ... 於 journey.tw -

#54.去宜蘭。坐巴士。不開車| 台北-宜蘭客運路線總覽、懶人包

現行的宜蘭客運業者總共有5家(葛瑪蘭客運、首都客運、國光客運、大都會客運及統聯客運),在台北及桃園各自有各自的發車地,在宜蘭皆停靠礁溪、宜蘭及羅東 ... 於 jobus.tw -

#55.國光客運- 公車路線列表 - Google Sites

基隆(火車站)─臺北(南京東路)─臺北(赤峰街)─三重─桃園─中壢 ... 宜蘭轉運站→)頭城→新港→鶯歌石→基隆(文化中心)→臺北(西A站)※單向. 於 sites.google.com -

#56.[問題] 中壢到宜蘭轉運站客運(週一早上) - 看板I-Lan - 批踢踢 ...

大家好一直以來我都是七點半先搭乘火車到台北轉運站後再搭八點半的葛瑪蘭但最近 ... 推tako0111: 我常從內壢到南港車站坐國光,如果都有接到車,2個 ... 於 www.ptt.cc -

#57.票價查詢 - 國光客運

步驟一:輸入查詢條件. 起站:. 宜蘭, 羅東, 基隆, 台北轉運, 重陽, 林口, 板橋, 桃園, 經國轉運, 中壢, 中壢民族, 龍潭, 新竹, 清大, 頭份, 竹南, 苗栗, 苗栗龜山 ... 於 order.kingbus.com.tw -

#58.從中壢到羅東最快最省錢的方法 | 中壢到宜蘭客運 - 旅遊日本 ...

中壢到宜蘭 客運,大家都在找解答。 從中壢到羅東最省錢簡單又省時的方法是坐甚麼交通工具呢? ... 要便宜就只能坐葛瑪蘭客運,從台北轉運站坐到羅東單程135元,來回243. 於 igotojapan.com -

#59.【詢問】國光客運宜蘭到南港票價 - 自助旅行最佳解答

時刻票價- 國光客運KUO-KUANG eBus+25分為南港轉運站發車時間,+30分為南港展覽館發車時間,實際以發車時間為主。 ○ 乘車前請至售票櫃台索取號碼牌依 ... 於 utravelerpedia.com -

#60.班次查詢 - 國光客運網路訂票系統multi

步驟一:輸入查詢條件. 起站:. 宜蘭, 羅東, 基隆, 台北轉運, 重陽, 林口, 板橋, 桃園, 經國轉運, 中壢, 中壢民族, 龍潭, 新竹, 清大, 頭份, 竹南, 苗栗, 苗栗龜山 ... 於 order.kingbus.com.tw -

#61.林務局國家森林遊樂區大眾運輸服務

太平山, 國光客運, 平日:1班次 假日:1班次, 【1750】宜蘭-太平山 ... 日券套票(150元),享免門票優惠,並享【5096】(桃園-大溪)及【5098】(中壢-大溪)免費接駁服務。 於 recreation.forest.gov.tw -

#62.中壢到宜蘭客運從中壢 - Prlvr

Ubus統聯客運宜蘭,我們來囉! #統聯臺中宜蘭聯程即將啟動#林口中壢旅客可利用機捷到桃機轉乘本線到宜蘭 〈北部〉國光 客運 低地板公車 宜蘭 上路- 地方 ... 於 www.josyosoy.co -

#63.Capital Bus 首都客運-路線查詢-國道客運

1571, 宜蘭轉運站, 市府轉運站, 0600(宜蘭發車) 0700(市府發車), 2200(宜蘭發車) 2300(市府發車), 尖峰10-20分 離峰20-30分 例假日20-30分. 1572 全程車, 羅東轉運站 ... 於 www.capital-bus.com.tw -

#64.交通資訊 - 宜蘭傳藝園區

國光 客運-1791線. 羅東(經清水)→至大眾廟下車,步行即可達傳藝文化園區。約1小時1班車. 03. 首都客運-宜蘭勁好行241公車. 羅東(經冬山河清水公園)→至傳藝文化 ... 於 www.px-sunmake.org.tw -

#65.營業據點- 【桃園站】 - 國光客運

路線資訊共11 筆. 1 【1803】基隆-中壢[基隆站(國光) 到中壢客運中壢總站] · 2 【1803】中壢-基隆[中壢客運中壢總站到基隆火車站(海洋廣場)] · 3 【1816】臺北- ... 於 www.kingbus.com.tw -

#66.中壢到礁溪客運,大家都在找解答。第1頁

搭乘9001到台北轉運站再轉乘到宜蘭的客運2.搭火車哪個會比較省時省力呢?謝謝!,如題~,星期五下課要去宜蘭礁溪,之前我都是搭火車到臺北,然後轉捷運...中壢的國光 ... 於 twagoda.com -

#67.營業據點- 【中壢民族站】 - 國光客運

服務據點:. 中壢民族站 · 服務電話:. 03-4937270 · 位置地址:. 320 桃園市中壢區民族路二段170 號(可點選連接至地圖) · 營業時間:. 15:00-20:00 · 服務項目:. 國旅卡特約 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#68.臺灣客運路線列表- 维基百科,自由的百科全书

1611, 台北轉運站-臺南轉運站, 統聯客運, 固定, 行經中壢服務區、中港轉運站、新營 ... 1737, 頭城-鶯歌石, 國光客運, 實際開行宜蘭-頭城-鶯歌石. 於 zh.wikipedia.org -

#69.臺中到宜蘭客運國光客運網路訂票系統multi - Thomblake

可否建議搭什麼車去呢?在宜蘭,然後第二天早上會從臺中去宜蘭,我們來囉! #統聯臺中宜蘭聯程即將啟動#林口中壢旅客可利用機捷到桃機轉乘本線到宜蘭 ... 於 www.nourite.co -

#70.格上租車‧閣下至上

格上租車即享超多優惠,全台46個服務據點平假日優惠實施中,精彩你的每一次旅行,讓移動更聰明! 於 www.car-plus.com.tw -

#71.乘車票價表 - 統聯客運

【1620】台北-中清路-台中 ... 【1627】中壢服務區-桃園國際機場, 45元, 45元, 20元, -元, -元 ... 【1661】宜蘭轉運站-桃園機場, 250元, 250元, 125元, -元, -元. 於 www.ubus.com.tw -

#72.人生不算計 處處可繽紛! - 第 173 頁 - Google 圖書結果

中壢 有兩家麵包店,拚得厲害,共同特色是,店員都很和藹,親切得讓人忍不住多買一些;店員彼此補位 ... 武陵下山後到宜蘭的一處平坦,國光號換了一位副駕駛,原駕駛到車上備用. 於 books.google.com.tw -

#73.交通資訊

1872 國光客運台中~高雄 1873 國光客運台中~屏東 1880 國光客運宜蘭~頭城交流道~國道5號~國道3號~國道1號基隆端~基隆火車站 9001 國光客運台北市東南區~北二高~中壢市. 於 www.twbest1.com -

#74.國光威樂假期| 台灣國內便宜一日遊行程推薦及日本旅遊團體 ...

另外也有國內自由行,包含國光客運等交通車票及行程票券,用優惠價格自行前往觀光遊玩, ... done_all台北/南崁/中壢/新竹/出發 ... done_all宜蘭市區景點輕旅行 於 kw-travel.com.tw -

#75.中壢到宜蘭客運的評價費用和推薦,PTT.CC - 教育學習補習 ...

中壢到宜蘭 客運在萬能科技大學總務處的評價費用和推薦. ※搭乘高鐵、桃園捷運於高鐵桃園站下車,騎乘U bike至本校萬芳樓前U bike 站。 客運: ※台北搭乘國光客運往中 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#76.【台北中壢】國道客運/公車路線(1818,2022,9001,9025)!

中壢到 台北交通或通勤可搭火車,票價便宜但常常沒位置坐、且也只能搭到台北火車站, ... 國光客運路線資訊查詢,國光客運行駛,車程約1小時; 全程票價:全票81元、 ... 於 www.ewdna.com -

#77.國光客運竹南到台北 - Mcwla

國光 客運中壢到台中時刻表國光客運1811時刻表南港國光客運時刻表新竹到南港高鐵南港到宜蘭火車國光客運礁溪國光客運礁溪時刻表國光客運訂票1878時刻表板橋國光客運時刻 ... 於 www.audideobox.me -

#78.國光客運宜蘭南港- 台灣旅遊攻略-20210404

號) [圓山轉運站(玉門) 到宜蘭轉運站] · 6 【1878】宜蘭-圓山(國道5號) ... 自109年8月21日起,「中壢站(國光)」更名為「中壢客運中壢總站」。 於 twtravelwiki.com -

#79.營運路線 - 國光客運

宜蘭 、羅東、頭城、蘇澳、基隆、金山、桃園、中壢、桃園機場、新竹、竹東、竹南、頭份、苗栗、台中、南投、埔里、彰化、員林、西螺、嘉義、台南、高雄、屏東。 以台中為 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#80.中壢宜蘭客運

中壢到宜蘭 客運,大家都在找解答。宜蘭,我們來囉! ... 國光客運現營路線共105條,涵蓋國道沿線各主要城市,提供旅客優質便捷的乘車空間。 於 one-sushi.ru -

#81.國光趣旅行- 【去宜蘭最聰明的選擇】 搭捷運➡️南港轉運站 ...

我是黃敏惠,曾任中華民國嘉義市市長、立法委員,中國國民黨代理主席、副主席。國民黨要「世代協力」,老中青都要緊緊團結在一起,我將扮演「 ... 於 www.facebook.com -

#82.【2022 台北車站交通攻略】教你從台北車站出發搭客運!往 ...

金山、萬里、野柳); 國光客運「鄭州路」(往1. 桃園 2.中壢 3. ... 在台北轉運站可以搭到國光、統聯、和欣、阿羅哈、豪泰、新竹、三重、豐原、葛瑪蘭 ... 於 tripmoment.com -

#83.時刻表

1880基隆-汐止-國道五號-宜蘭-羅東. 【去程】國光客運基隆站-國道1號-汐止火車站-國道3號-國道五號-頭城交流道站-礁溪轉運站(礁溪溫泉公園山腳) -. 於 www.adavid21.url.tw -

#84.炸雞線上訂餐|預訂快取外帶外送享優惠|肯德基KFC

肯德基炸雞、蛋撻線上訂餐超方便!預訂快取外帶加1元多1件,現點現做超美味!炸雞、咔啦脆雞漢堡、蛋撻官網優惠享不完,吃雞就吃肯德基! 於 www.kfcclub.com.tw -

#85.【問答】中壢到宜蘭客運。第1頁 - 旅遊台灣

【問答】中壢到宜蘭客運第1頁。大家好,想從中壢到宜蘭一日遊請問1.搭乘9001到台北轉運站再轉乘到宜蘭的客運2.搭火車哪個會比較省時省力呢?謝謝! ,標題[問題] 中壢到 ... 於 travelformosa.com -

#86.營業據點- 【羅東轉運站】 - 國光客運

服務據點:. 羅東轉運站 · 服務電話:. 039-567505 · 位置地址:. 265 宜蘭縣羅東鎮傳藝路三段229號(可點選連接至地圖) · 營業時間:. 05:30-22:00 · 服務項目:. 國道客運及 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#87.國光客運網路訂票系統

「台中/水湳/朝馬─板橋」、「台中/水湳─南崁/桃園」、「台中/水湳-/中壢民族/中壢」、 ... 座位;到站付款取票者,不提供班次前兩日之預訂。 11.超商取票:網路訂 ... 於 order.kingbus.com.tw -

#88.營業據點- 【國光客運臺中車站】

1 【1805】基隆-臺中[基隆站到國光客運臺中車站] ... 16 【1863】臺中-中壢[國光客運臺中車站到中壢站] · 17 【1866】新竹-臺中[新竹轉運站到國光客運臺中車站] ... 於 www.kingbus.com.tw -

#89.營業據點- 【捷運南港展覽館站】 - 國光客運

週一至週四12:00-21:00/週五至週日07:00-22:30/國定假日07:00-22:30. 服務項目:. 國道客運及地區客運轉運站. 機場路線轉運站. 自動售票機購票 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#90.營業據點- 【基隆站】 - 國光客運

... 9 【1802】三重-松山機場-基隆[三重站到基隆站] · 10 【1803】基隆-中壢[基隆站(國光) 到中壢客運中壢總站] · 11 【1804】基隆-新竹[基隆站到新竹轉運站] ... 於 www.kingbus.com.tw -

#91.國光客運的價格推薦- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「國光客運」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 宜蘭|中冠礁溪大飯店・春水笈溫泉渡假會館|泡湯&國光客運車票 ... 國光客運回數票中壢-台中. 於 biggo.com.tw -

#92.龍華科技大學交通路線圖

高鐵:搭乘高鐵至板橋站下車,轉乘往迴龍之客運約50分鐘抵達。 國光客運:1803基隆←→中壢。〔經縱貫省道至迴龍(龍華科技大學)站下車〕。 ... 於 www.lhu.edu.tw -

#93.營業據點- 【市府轉運站】 - 國光客運

1 【1800】中崙-基隆[中興中學到基隆火車站(海洋廣場)] ... 臺北-法鼓山[臺北車站(國光) 到法鼓山] · 5 【9001】市府轉運站-國道3號-中壢[市府轉運站到中壢站] ... 於 www.kingbus.com.tw -

#94.時刻票價查詢 - 國光客運

時刻票價查詢. 請選擇乘車地點. 上車站關鍵字查詢:. (全部路線查詢,含路線編碼). 查詢結果. COPYRIGHT c2012 KUO-KUANG MOTOR TRANSPORTATION COMPANY Ltd. All ... 於 www.kingbus.com.tw -

#95.【桃園機場交通攻略】中南部往返桃園機場不煩惱! - FunTime

因此這次小編就幫中南部的朋友,整理各地搭乘大眾交通工具前往桃園機場的 ... 從國光客運高雄站搭乘至中壢車站,再轉乘桃園客運【5089】至桃園機場。 於 www.funtime.com.tw -

#96.國光台北中壢

國光 台北中壢 三扶養親屬申報表. ... ( 西螺) 6 【1863】中壢-台中[中壢駅到国光客運台中車駅] 7 【1863】台中國光客運KUO-KUANG eBus. 於 0703202223.lonnydeschrijvercoaching.nl -

#97.交通導覽 - 小人國

搭乘鐵路. ※ 搭乘台鐵到達中壢火車站後再轉新竹客運5653(火車站對面)直達小人國; ※ 搭乘高鐵至桃園站(南下)或新竹站(北上)後再轉計程車直達小人國(車資試算); ※ ... 於 www.wow.com.tw -

#98.營業據點- 【中壢站】 - 國光客運

服務據點:. 中壢站 · 服務電話:. 03-4222509 · 位置地址:. 320 桃園市中壢區建國路100號(可點選連接至地圖) · 營業時間:. 05:30-22:00 · 服務項目:. 國道客運及地區客運 ... 於 www.kingbus.com.tw