中國省會地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BarbaraDemick寫的 吃佛:從一座城市窺見西藏的劫難與求生 和吳墉祥的 吳墉祥在台日記(1951)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和民國歷史文化學社有限公司所出版 。

國立臺中教育大學 區域與社會發展學系國民小學教師在職進修教學碩士學位班 許世融所指導 沈明錦的 中興新村與光華國小的創建及發展(1957-2003) (2019),提出中國省會地圖關鍵因素是什麼,來自於在地史、臺灣省政府、中興新村、中興第一國民學校、光華國小。

而第二篇論文國立彰化師範大學 國文學系 黃忠慎、彭維杰所指導 李建德的 清代臺灣儒學之研究 (2016),提出因為有 清領時期、臺灣、儒學、朱子學、書院、文昌信仰、敬字亭、旌表價值的重點而找出了 中國省會地圖的解答。

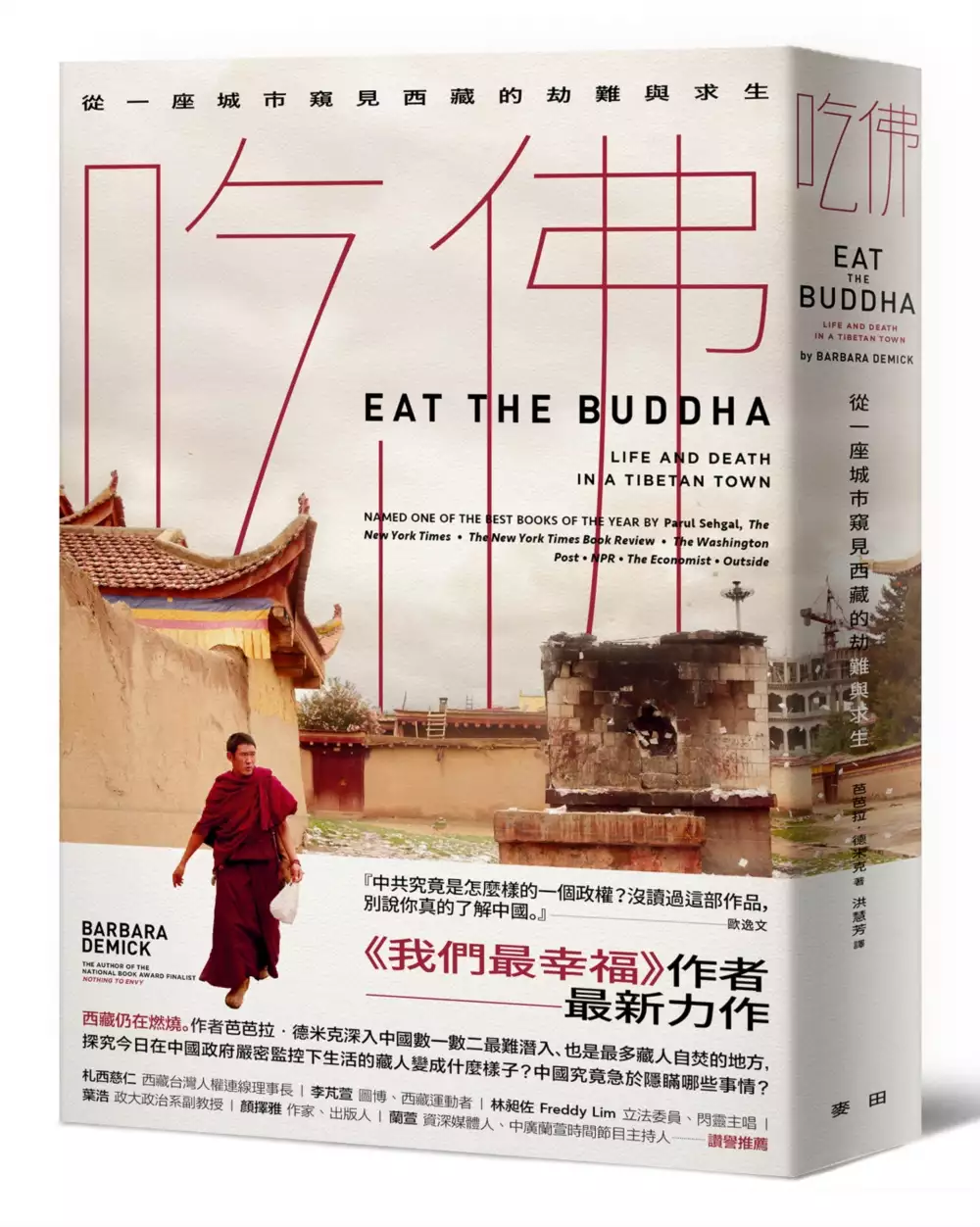

吃佛:從一座城市窺見西藏的劫難與求生

為了解決中國省會地圖 的問題,作者BarbaraDemick 這樣論述:

繼暢銷書《我們最幸福:★北韓人民的真實生活》, 獲獎記者芭芭拉.德米克又一大無畏揭開獨裁政權真實樣貌之作!! 此次,德米克深入中國數一數二最難潛入的地方, 探究在中國政府嚴密監控下生活的藏人變成了什麼樣子?中國究竟急於隱瞞哪些事情? 『中共究竟是怎麼樣的一個政權? 沒讀過這部作品,別說你真的了解中國。』 ──歐逸文(Evan Osnos) ▶▶▶坐落在青藏高原東部的藏族小鎮「阿壩」(Ngaba),是藏人與共產黨與最初交手的地方, 也是今日備受中國當局壓制與布滿鬼眼監控之地。 一九三○年代,毛澤東的紅軍敗逃到青藏高原,抵達阿壩時, 士兵因為過於飢餓而洗劫當地寺廟,吃下那些由麵粉與酥

油做成的小佛像, 他們其實是在吃佛。他們自知褻瀆了西藏人的神聖信仰,卻滿不在乎。 自此每隔十年左右,阿壩就會出現反政府的激烈抗議活動, 自焚的風潮完全戳破了中共聲稱藏人樂於受到中國統治的說法, 這個地方也成了當局的眼中釘…… ※本書入圍巴美列捷福(Baillie Gifford Prize)非虛構寫作獎、《紐約時報》年度最佳好書! 《華盛頓郵報》、《經濟學人》、《科克斯書評》、《圖書館期刊》、《Outside》、《出版人週刊》、《書單》、美國國家公共廣播電臺……各大媒體齊聲讚譽! ※札西慈仁 西藏台灣人權連線理事長|李芃萱 圖博、西藏運動者|林昶佐Freddy Lim 立法委員、閃靈主唱|

葉浩 政大政治系副教授|顏擇雅 作家、出版人|蘭萱 資深媒體人、中廣蘭萱時間節目主持人……一致強力推薦! 現下新疆維吾爾人與香港人所面臨的處境,藏人早已親身經歷。 中國政府自《十七條協議》簽訂後短短不到幾年,旋即打破一國兩制、高度自治的承諾,無情剝奪藏人的土地、信仰、文化與記憶,對西藏的破壞遠多於創造,一九五○、六○年代,中共在西藏東部對抵抗運動鎮壓造成的死亡人數,甚至比中國要求日本一再道歉的南京大屠殺還多!而那喪生的數十萬西藏「分裂分子」,無疑成了官方口中根本不存在的數字;尚且不論藏人同樣歷經毛澤東的大躍進,死在獄中,死於飢餓,在清算折磨中被處決,在勞改流放中失去生命,他們的遭遇比漢人更

慘,不僅更早受到虐待,而且受虐的時間更長。 老一輩的藏人流血奮力抵抗解放軍的入侵,年輕一輩的藏人在共產黨龐大勢力的箝制下,則銘記達賴喇嘛的非暴力理念──他們不忍心殺戮他人,只殺自己──以自焚做為對中共高壓統治的沉重抗議。中國的宣傳人員也愈來愈難以宣稱藏人很幸福,自焚事件接二連三地發生,完全擋不下來。 毛澤東曾對達賴喇嘛說:「宗教是毒藥。」計畫性消滅藏人的語言是必須,打造現代化的樣板城市是必須,鼓勵他們在家中展示習近平的肖像與中國國旗更是必須;黨才是你唯一的神。懼怕宗教力量的共產黨在其建黨一百週年之際,更不遺餘力地淡化藏人生活中佛教信仰的比重,以弱化達賴的影響力。 中國正成為完美的獨裁者

。今日藏人的恐懼程度,堪比作者在北韓看到的情況。《洛杉磯時報》駐北京辦公室主任芭芭拉.德米克耗時數年,深入阿壩、成都、拉薩、理縣、九寨溝、南京、中尼邊界、印度達蘭薩拉等地,親訪達賴喇嘛與數十位藏人,並逐一考證查實,描繪出在全世界最有權力的政府的壓制之下,西藏最真實的處境。 ● 本書敘事橫跨數十年的西藏與中國現代史,透過德米克筆下的人物娓娓道來: 在文革期間遭到抄家的公主;在著名的格爾登寺變得激進的年輕流浪藏人; 努力向上卻愛上中國女人的行動創業者;冒著生命危險大膽反抗的詩人兼知識分子; 自小就被迫在家庭與難以捉摸的中國金錢誘惑之間做抉擇的藏族女學生…… 他們都是普通人,

他們只是想在家鄉過正常、幸福的生活, 而不必在信仰、家庭、國家之間做出棘手的抉擇。 他們都面臨同樣的困境: 究竟要抵抗中國,還是加入中國? 究竟要遵循佛教教導的慈悲與非暴力嗎,還是起而反抗? 西方人長久以來把西藏文化想像成一種充滿靈性與平和的文化,德米克揭開了這種長久以來的誤解,帶大家洞悉二十一世紀藏人的真實樣貌。當今的藏人飽受一個勢不可擋、無所不能的超級大國掠奪,但他們仍努力保護文化、信仰與語言。德米克的描述細膩入微,樸實無華,時而令人震驚,久久無法忘懷。 【各界讚譽】 ★「德米克在報導二十一世紀的西藏時,補上了罕見的人文面向,包括老一輩的抗爭遺風引發了年輕一輩的自焚抗

議,以及藏人在中國政府的嚴密監控下生活,承受著種種的痛苦與矛盾,但外界幾乎都看不見。」──《書單》雜誌 ★「精采絕倫……這本書不僅描寫現代的西藏,也有助於說明當前中國的惡劣時局。」──《金融時報》 ★「這本精彩動人的好書以獨特的視角,檢視西藏的困境。它帶著讀者了解,藏人在一場他們既不想要、也令他們費解的政治風暴中,遭到莫名折騰的感受。」──《每日郵報》 ★「這本書的研究深入細膩,講述西藏東部那個美麗地帶的故事,那裡是傳說中美顙王國的所在……藏人在那片壯麗的環境中蓬勃發展了數千年,卻在過去七十年間遭到中國共產黨的侵略與殖民,飽受摧殘。德米克大膽無畏的描寫,理當獲得最高榮耀。讀者可從她筆下那

些非凡人物的真實生活,感受到他們人生的巨變。」──羅伯特.瑟曼(Robert A. F. Thurman),哥倫比亞大學榮譽教授 ★「沒讀過德米克描寫的西藏,就無法真正理解中國。她的作品敘事公允,讀來令人不寒而慄,書寫嚴謹,令人敬畏,文字如電影般生動,躍然紙上。」──歐逸文(Evan Osnos),《野心時代》作者 ★「德米克為一個座落在青藏高原、成為反抗基地的前線小鎮,寫下一部哀傷的故事。她以小說的深刻筆觸,透過獨到的細膩研究,提醒大家記憶的持久力量,讓那些不為人知的歷史得以曝光。」──茨仁夏加,著名西藏歷史學家、《龍在雪域》作者 ★「任何對中國與西藏感興趣的人,都不該錯過德米克的新書

。這本書報導豐富,行文優美,故事深入人心,令人難以釋卷。」──潘文(John Pomfret),《華盛頓郵報》前北京分社社長、《美國與中國》作者 ★「德米克敞開胸懷去體驗,深入傾聽,冒險犯難,從許多個人飽滿的人生經歷與體會中,勾勒出一幅繽紛的歷史圖景。」──書評家帕盧.薩格(Parul Sehgal),《紐約時報》

中興新村與光華國小的創建及發展(1957-2003)

為了解決中國省會地圖 的問題,作者沈明錦 這樣論述:

原位於臺北市的臺灣省政府成立於1947年,但因中央政府第二次國共內戰失利,於1949年同樣遷往臺北,造成中央政府與地方省會同處一地,予人辦公空間擁擠與行政轄區重疊印象,加上1955年大陸東南沿海戰事緊張,國軍自大陳島撤退,催化省府搬遷的急迫性,依中央政府防空疏散命令緊急尋覓適合地點。經中部各縣市多方爭取下,最終以戰略防空、交通及顧及生產力等需求,擇定南投市北邊舊名營盤口八十公頃,靠近大虎山平原地帶,臺灣西部晚期開發旱作土地,命名「中興新村」,作為主要疏散地點。 1957年7月進駐的省府員工須面對缺水、缺購物地點、蚊蟲眾多、道路不平等惡劣環境,對比原臺北舒適環境,有人望之卻步,選

擇暫留臺北或直接轉業。省政府為在最短時間內完成疏散工作,一方面以行政手段強制命令限期搬遷,一方面加緊腳步改善中興新村基礎建設、衛生條件、娛樂設施,並加發津貼鼓勵員工遷移。為滿足大舉遷來省府員工子弟教育需求,1957年原名中興第一國民學校的光華國小,在省府經費挹注及省政光環下建立。建校初期雖有校舍不足、校地起伏等難題,但以鋼筋水泥加強磚造瓦頂建築等新穎設備,魏校長所帶領經嚴格聘任標準的師資,加諸高水平的省府員工子弟就讀,創校不久即以優異教學表現縱橫教育界,成為國內外教育界人士觀摩取經對象。在配合省府的各項大型活動、教學演示、藝文表演及參觀需求下,使中興第一國民學校成為省政府最佳的合作夥伴與支持後

盾。 省府員工子弟學校在畢業學籍檔案及教師人事檔案中得到印證,畢業生家長職業別以公務人員佔多數,教師、學生籍貫外省籍的比例也偏高,初期教師與學生均住在學校周圍,呈現特殊地域性省政文化。但隨著1998年省府組織虛級化、1999年921大地震及社會大環境變遷,光華國小學生來源改變,不僅家長商業職業比增多,學生學區範圍也逐漸擴大,跨學區就讀已成為光華常態。退去省府光環的光華國小,將以省府遺留的自然生態、街廓及文史遺跡,接續未完成的「中興新村學」。

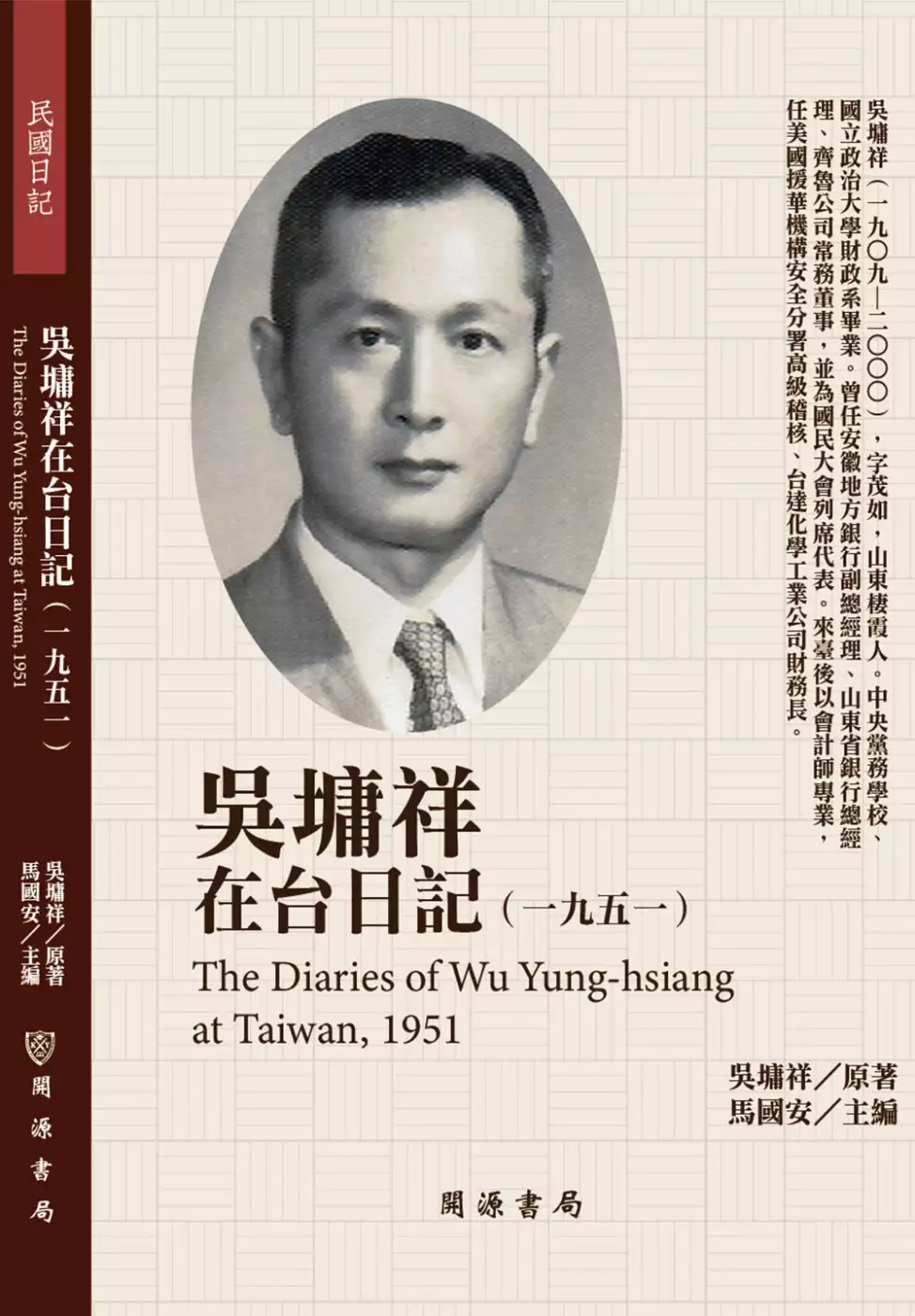

吳墉祥在台日記(1951)

為了解決中國省會地圖 的問題,作者吳墉祥 這樣論述:

國立中興大學歷史學系助理教授侯嘉星專文導讀 中國近代歷史讀物,時代雖近,卻往往仍予人一股難以親近的距離感。現代讀者大多無法想像,在巨變頻生、戰亂進逼的時空環境,身為一個「人」的個體,究竟是如何去面對、看待,又如何真正生活其中。戰爭的爆發,哪股勢力推進到哪裡,只是一段記載;物價的漲跌,這個月米的價格多少,只是一個統計數據;交通線的推展,哪條鐵路銜接哪個港口,只是地圖上的一條線。這些與那些,是如何伴隨我們的曾祖父母輩、祖父母輩,甚或是父母輩的人生?在政府檔案裡找不到的解答,日記則提供了另一種更有「人味」的指引視角。 民國歷史文化學社出版一系列的民國日記,包括本次的吳墉祥戰後

日記,就是為了要讓逝去的時代影像鮮活起來。為家屬留紀念,也為歷史留痕跡。 吳墉祥自1927年赴南京考取中央黨務學校起,便有記載日記的習慣,可惜於戰亂過程中,1944年以前日記亡佚不可得。本次出版雖取名為在台日記,實則起自1951年1月1日。吳墉祥自1949年來台後,除了初期短暫清算齊魯公司業務外,是以擔任會計師維生。在美援進入台灣的背景下,1956年起受聘為美國國際合作總署駐華安全分署高級稽核,主要任務負責美援項目的帳務查核,足跡遍及全台各地。1960年代台灣經濟好轉,美援項目逐漸減少,至1965年美援結束,改到中美合營的台達化學工業公司,擔任會計主任、財務長,直到1976年退休;國大

代表的職務則保留至1991年退職。 吳墉祥長期服務於金融界,對銀行、會計及財務工作歷練豐富,這一點在《吳墉祥戰後日記》的價值中已充分顯露無遺。來台以後的《吳墉祥在台日記》,更是他親歷中華民國從美援中站穩腳步、再到出口擴張達成經濟奇蹟的各個階段,尤其遺留下來詳實精采的日記,成為回顧戰台灣後經濟社會發展的寶貴文獻。

清代臺灣儒學之研究

為了解決中國省會地圖 的問題,作者李建德 這樣論述:

「臺灣儒學」一詞出現於學界,始於1983 年丁榕萍之〈清代教育與臺灣儒學〉一文。臺灣儒學之發展,亦即儒學在臺灣之形成、茁壯及演變。漢族先民有規模地遷入臺灣,始於鄭成功祖孫三代統治時期。當時,陳永華輔佐鄭經,曾規劃「建聖廟、設學校」及一系列培養人才之進程,促使「臺灣儒學」奠基。1895 年臺灣被割讓予日本後,不僅有數任總督為雅好儒風、通於漢詩者,臺灣民間社會亦陸續成立詩社、文社及鸞堂,賡續儒學與傳統漢文化之生命。1945 年二戰結束後,除中國各省碩學鴻儒渡海來臺,執教於諸多上庠文、哲學門外,民間詩社、鸞堂亦有存續、轉型發展者。那麼,在明鄭、日治間之清領時期,其212 年之儒學發展,便具備承先啟

後之歷史地位與應給予重視之可貴價值。本研究即著眼於此,試圖透過文獻研究、現地調查、歸納、分析等方法,對臺灣在清領時期212 年之儒學發展,作一結構相對完整之考述與評析。本論文共分六章,第一章言明研究動機、對前行研究成果加以述評,並就研究課題之時空斷限進行界定,進而陳述運用之研究方法;第二章先分析清廷諸帝頒佈之教育政策,並就臺灣在清領時期由官方先後建置之正式教育機構──儒學、輔助機構──書院之始末、學規、教學進程加以說明,進而臚列各行政區建置啟蒙機構──社學、義學之數量,評析官方對原住民「同化」之教育政策;第三章說明臺灣民間先後建置之書院始末、教學進程,討論各地之文昌祠祀,以及敬字亭、旌表事蹟所

呈現之價值觀;第四章對獎掖臺灣儒學發展有功之治臺賢宦、教育官員、重要科第人物及地方儒林人物、助學仕紳行誼展開述評;第五章則分析治臺賢宦、教育官員、寓臺文士、本土儒者在碑誌、序跋、著述、詩文呈現之儒學思想與儒者情懷,並歸納清領時期臺灣儒學發展之七項特色;第六章就本研究之整體作總結,坦言本研究之局限與從事調查所發現之問題,並提出未來可持續從事之數項研究課題。