中國政治問題的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李宗仁,唐德剛寫的 李宗仁回憶錄(下) 和李宗仁唐德剛的 李宗仁回憶錄(上)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站林尚立:以中國情懷研究中國政治也說明:在政治學研究領域,林尚立注重用歷史唯物主義和辯証唯物主義科學地分析和把握中國現實政治,堅持“中國的問題要由中國人講清楚”。

這兩本書分別來自遠流 和遠流所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 劉滄龍所指導 張珮蓉的 殷海光與徐復觀政治思想論爭 (2019),提出中國政治問題關鍵因素是什麼,來自於殷海光、徐復觀、傳統文化、自由、民主政治。

而第二篇論文國立成功大學 歷史學系 鄭梓所指導 張育菖的 一九九二年臺海兩岸會談之歷史分析 (2017),提出因為有 「一個中國」原則、九二會談、九二共識、兩岸關係、臺灣議題的重點而找出了 中國政治問題的解答。

最後網站中國的政治制度 - 通識·現代中國- 中國文化研究院則補充:而中國的根本政治制度是人民代表大會制度,政治權力屬於人民,人民可透過國家最高 ... 方針;政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題;決策執行過程中的重要問題。

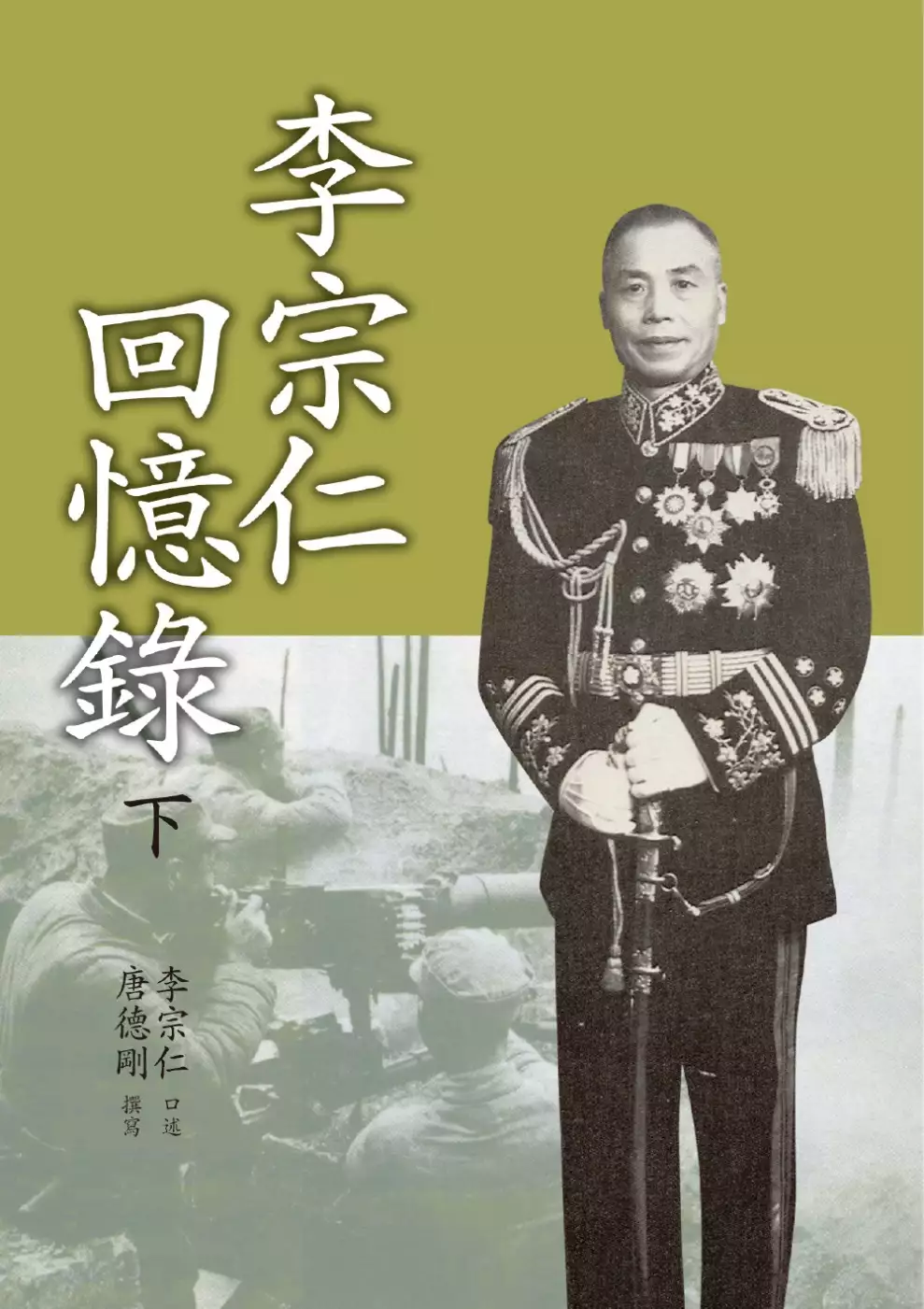

李宗仁回憶錄(下)

為了解決中國政治問題 的問題,作者李宗仁,唐德剛 這樣論述:

中國口述歷史的扛鼎之作 唐德剛經典名著嶄新再現 李宗仁是中國近代史上一位屈指可數的政治領袖和風雲人物,曾為桂系軍事首領,國民黨中央領導階層的重要成員,國民政府行憲後的第一任副總統,大陸淪陷前夕的代總統。讀歷史的人,縱使以成敗論英雄,對這樣一位不平凡的歷史製造者,也不能等閒視之。 一九五八年暮春,李宗仁寓居美國期間,應哥倫比亞大學之邀,在「東亞研究所‧中國口述歷史學部」襄贊下,親自口述了他三十餘年的仕宦生涯及所參預的軍國大事,由該校特派的研究員、華裔歷史學者唐德剛整理撰寫,遂成《李宗仁回憶錄》。 這本書是李宗仁不平凡的一生事業的全紀錄,又是李氏一生各階段心路歷程的最忠實的寫

照。這本書也是唐德剛個人已出版的著作中,用功最深、費力最大、遭遇困難最多的一部有原始性的史書。自動議磋商到付梓發行歷時逾二十年。經作者近七載的苦心孤詣,合李氏「傳記」與「自傳」於一書,以中、英雙語撰成。 中文稿共七十二章,約六十萬言,完整保存了李宗仁在中國歷史上的真面目,並間接披露了許多鮮為人知的政治內幕或軍事祕聞。對於了解和研究中國近現代史,具有重要參考價值。

中國政治問題進入發燒排行的影片

✅完整版 ▶️▶️▶️ https://youtu.be/TqwivTXlP4A

💰 https://p.ecpay.com.tw/C12D4 (綠界)

糧草小額贊助連結,您的支持是我們努力的動力!

(安全隱密可靠:信用卡、ATM、網路ATM、超商)

PAYPAL糧草贊助 https://www.paypal.com/paypalme/MrHistoryBro

或[email protected]

郵局匯款(代碼:700) 戶名:李易修

帳號:00410012376557

【商業合作】歷史哥官方信箱 [email protected]

加入會員~抗黃標!穩定糧草供應!

★加入歷史哥會員 https://www.youtube.com/channel/UCOSmkVK2xsihzKXQgiXPS4w/join

☆加入小邦仔會員 https://www.youtube.com/channel/UCdD7GT_lN25Ni1P2UUnK1yA/join

購買文創小物。可愛貼圖!募集糧草!

【歷史哥文創商品】 https://shopee.tw/2olfqy9rc8

歷史哥LINE貼圖 https://store.line.me/stickershop/product/12252926

●【CALLIN專用Discord群】https://discord.gg/J5Vnfdxnrb

☆【SoundOn】@Historybro

★【Clubhouse】@Historybro

☆主頻【高雄歷史哥】 https://www.youtube.com/user/sungastill

★副頻【歷史哥生活】 https://www.youtube.com/channel/UCdD7GT_lN25Ni1P2UUnK1yA

☆短片頻到【歷史哥轉角】https://www.youtube.com/channel/UCe_1vuIMKIhNtX7waI2wBsA

☆FB粉專【歷史哥澄清唬】 https://reurl.cc/72lYeD

★FB備份粉專【歷史哥澄清唬+】https://www.facebook.com/MrHisBroBrain

☆FB第三粉專【歷史哥澄清唬=】https://www.facebook.com/MrHisBroBrains

★FB在地生活版【Care高雄】 https://reurl.cc/d0D1Zq

●TG官方頻道 https://reurl.cc/625jO5 (最新訊息推播)

●TG粉絲討論群 https://reurl.cc/0o147o (粉絲聊天室)

△推特 Twitter官方 https://twitter.com/MrHisBro

▲IG官方 https://www.instagram.com/mrhisbro/

△Twitch圖奇 https://www.twitch.tv/mrhisbro

#社會問題 #稅制 #美中關係

殷海光與徐復觀政治思想論爭

為了解決中國政治問題 的問題,作者張珮蓉 這樣論述:

本文題為「殷海光與徐復觀政治思想論爭」,主要以殷海光與徐復觀在1954年和1957、1958年間,於《自由中國》與《民主評論》上所進行的隔空筆戰為研究對象。據此,本文分為五個章節,除第一章緒論與第五章結論外,其中第二到四章,是本文的主要論述內容。本文在第二章先闡述1957、1958年間,殷海光與徐復觀源於對待「中國傳統文化」的立場不同所進行的論爭過程,也分述他們二人如何看待「傳統」,如何衡量「中國傳統文化」的價值。本文認為他們二人對「傳統」的不同看待方式,決定他們二人面對「中國傳統文化」的自信程度,同時,也影響他們二人對於「自由」、「民主政治」的思考方式。因此,本文在第三章中接著回顧1954

年間,殷海光和徐復觀源於對「自由」的不同看法所展開的另一場論爭,文中主要就他們二人對於「政治自由」和「道德自由」、「個人自由」和「國家自由」的不同立場進行梳理。本文認為,由於他們二人對「中國傳統文化」的信任程度不同,因此殷海光能夠只就「政治自由」和「個人自由」作出清晰直接的描述,但徐復觀卻更看重「道德自由」與「國家自由」所能提供的內在聯繫與群體力量,縱然這部分他們有不同主張,但都同樣希望「自由」的價值,能被更好的落實在現實生活中,而這點也表現在他們對於施行「民主政治」的態度上。本文在第四章中,就呈現出殷海光與徐復觀在不同的立場基礎上,如何思考「民主政治」,並認可「民主政治」的價值,此外,也提供

他們二人對於「民主政治」問題的回應,從而確立他們對於「民主政治」理念的肯定與期盼。本文從這兩場筆戰中,呈現出殷海光與徐復觀對於「自由」和「中國傳統文化」的不同思考方式,並在這樣的基礎上,提及他們對於「民主政治」的思索與期盼,總結來說,本文認為他們確實存在某部分的相異思考模式,但仍有相似的目的存在,並且就本文觀察,殷海光的思考邏輯往往比較有助於眼前現況,但徐復觀的思考層面也較為廣泛,看來其實更有益於未來存續,若能讓他們二人擁有一場更心平氣和的交流,於社會應該更有助益。此外,本文也在正文之後,藉由這些討論,於附錄中帶入與今日臺灣相關的社會政治議題,並對幾個議題作出一點個人回應,以期本研究最後能給予

臺灣社會一些微薄的回饋。

李宗仁回憶錄(上)

為了解決中國政治問題 的問題,作者李宗仁唐德剛 這樣論述:

中國口述歷史的扛鼎之作 唐德剛經典名著嶄新再現 李宗仁是中國近代史上一位屈指可數的政治領袖和風雲人物,曾為桂系軍事首領,國民黨中央領導階層的重要成員,國民政府行憲後的第一任副總統,大陸淪陷前夕的代總統。讀歷史的人,縱使以成敗論英雄,對這樣一位不平凡的歷史製造者,也不能等閒視之。 一九五八年暮春,李宗仁寓居美國期間,應哥倫比亞大學之邀,在「東亞研究所‧中國口述歷史學部」襄贊下,親自口述了他三十餘年的仕宦生涯及所參預的軍國大事,由該校特派的研究員、華裔歷史學者唐德剛整理撰寫,遂成《李宗仁回憶錄》。 這本書是李宗仁不平凡的一生事業的全紀錄,又是李氏一生各階段心路歷程的最忠實的寫照。

這本書也是唐德剛個人已出版的著作中,用功最深、費力最大、遭遇困難最多的一部有原始性的史書。自動議磋商到付梓發行歷時逾二十年。經作者近七載的苦心孤詣,合李氏「傳記」與「自傳」於一書,以中、英雙語撰成。 中文稿共七十二章,約六十萬言,完整保存了李宗仁在中國歷史上的真面目,並間接披露了許多鮮為人知的政治內幕或軍事祕聞。對於了解和研究中國近現代史,具有重要參考價值。 作者簡介 唐德剛 一九二○年生,安徽省合肥縣人。國立中央大學(重慶)歷史系學士,美國哥倫比亞大學(紐約)碩士、博士。曾先後任職於安徽省立安徽學院、哥倫比亞大學、紐約市立大學,長期從事歷史研究與教學工作,並對口述歷史的

發展貢獻良多。著有《李宗仁回憶錄》(中英文版)《顧維鈞回憶錄》(英文原著,紐約時報系發行,大陸有中譯本)、《胡適口述自傳》(中英文版)、《胡適雜憶》(中文版,英文版現正整理中)、《中美外交史1844-60》(英文版,華盛頓大學出版)、《中美外交百年史1784-1911》(中英文版)、《晚清七十年》和《張學良口述歷史》(遠流)等書,另以中英文分別出版包括歷史、政論、文藝小說多種及詩歌、雜文數百篇。二○○九年十月二十六日,在美國舊金山家中因腎衰竭過世,享壽八十九歲。 序 【上】 第一編 少年時期 第1章 時代、故鄉、家世 第2章 父母之教與童年生活 第二編 陸軍教育時

期 第3章 陸軍小學的教育 第4章 廣西青年與辛亥革命 第5章 從陸軍速成學堂到將校講習所 第三編 初期軍中生活 第6章 護國軍中的青年軍官 第7章 討龍之役與初次負傷 第8章 護法戰爭 第9章 護法歸來 第10章 第一次粵桂戰爭 第11章 中山援桂之戰 第12章 六萬大山去來 第四編 統一廣西 第13章 孫陳失和與自治軍成立的經過 第14章 兩廣革命武力之初步合作 第15章 定桂討賊軍之成立與陸榮廷政權之覆滅 第16章 拒唐和討沈 第17章 討唐兩大戰役──昆侖關和沙埔之戰 第18章 統一後之廣西 第五編 從鎮南關到山海關──北伐回憶 第19章 兩廣統一與湖南之內訌 第20章 親赴廣州

,促成北伐 第21章 北伐前夕的革命陣容 第22章 向長沙前進──北伐的序幕戰 第23章 長沙會議 第24章 汨羅江、汀泗橋、賀勝橋的攻擊戰 第25章 武昌之圍 第26章 進軍江西 第27章 箬溪、德安、王家鋪之血戰 第28章 肅清江西 第29章 勝利聲中的政治暗礁 第30章 中央北遷問題與反蔣運動 第31章 順流而下,底定東南 第32章 清黨與寧漢分裂 第33章 兩路北伐會師隴海路 第34章 徐州班師始末 第35章 總司令下野,寧漢息兵 第36章 龍潭之戰 第37章 寧漢復合的困難與特委會的風波 第38章 唐生智、張發奎之異動 第39章 重建中樞、綏靖兩湖 第40章 完成北伐 第41章 善後

會議與東北易幟 第42章 編遣會議的糾紛 自序 這本書是李宗仁先生不平凡的一生事業底最完備的紀錄,又是李氏一生各階段心路歷程底最忠實的寫照。 這本書也是我個人已出版的著作中,用功最深、費力最大、遭遇困難最多的一部有原始性的史書。 李宗仁先生用了七十多年的歲月,始製造出本書中許多驚人的故事。我則用了將近六年的光陰──我平生治學生產力最旺盛的六年光陰──才把它用中、英雙語紀錄下來。 本書原只是一部中文「草稿」,藉助翻譯之用。按照李氏與原資助機關哥倫比亞大學東亞研究所中國口述歷史學部所訂的合約和撰述計畫,是在本書「英文版」發行之後,始能加以整理、潤色,然後以「中

文版」面世的。不意本書「英文版」尚有待殺青之時,李氏忽於一九六五年夏,祕密離美,以致本書「中文版」的整理工作,便無法著手──蓋格於學術界的規律,李氏這位「口述者」一去,我這位「執筆者」,縱在詞句上亦不應易其一字,所以本書就只能以原「草稿」付梓了。「草稿」畢竟是「草稿」,其不完備之處,就毋待多贅了,只祈讀者知而諒之。 * * * 這本書的作者,雖只限於李公和我二人,但它畢竟是一部長逾五十萬言的「巨著」。「口述者」和「執筆者」之外,其他有關各項雜務,牽涉的範圍之大,實是一言難盡;正因其如此,則「執筆人」之協調多方,嘔心瀝血之情,也是說不盡的。其中一部分辛酸歷程,我曾另有文字紀錄,聊

備鴻爪;至於撰寫期間所遭遇的學術性的困難,我在本書「英文版」序言中,也略有交代。總之,本書自動議磋商到付梓發行歷時逾二十年的一系列過程中,它嵌在我個人生命史上的痕跡,是苦是甜,也是終生不滅的。它今日之終能以現在形式出版,也可說是「執筆人」的一部「發憤之作」吧。 可是,「衣帶漸寬終不悔」,不管它曾給予我多少困擾,今日回思,我仍覺得我當年不顧一切,堅持把這份中文稿──這份哥倫比亞大學口述歷史學部所完成的唯一底一份漢、英雙語稿──寫下去、留下來的決定,是正確的;其正確性則反映在當代史籍上所發生的效果──它保存了李宗仁在中國歷史上的真面目。 李宗仁先生畢竟是在中國歷史上做過「一朝天子」

的人物;他也是「近代中國」這座高樓大廈中的一根主要支柱。沒有這根柱子,則今日這座大廈,可能又是另外一棟不同底建築了。 李宗仁是怎樣地在「近代中國」發生其支柱作用呢?我們試翻史策,就不難一目瞭然了。 * * * 中國之所以形成當今這個局面──不管是好是壞──國民黨當年的「北伐」(一九二六~一九二八),實是當代中國一切發展的根源,而北伐的基礎則又建立在「兩廣統一」(一九二四~一九二五)這個歷史事實之上。但是撐起「兩廣統一」這半邊天的,則是廣西的統一(廣西統一較廣東為早)。 廣西於一九二五年秋季統一之後,在李宗仁、黃紹竑、白崇禧這三位青年將領領導之下,竟一反當時各省割

據自雄的時勢,而投入蝸居廣東的國民黨之懷抱來「共同革命」。在那個人行為足以影響一個國家政治發展方向的時代,他們這三位青年將領──所謂「廣西三傑」──的胸襟和氣度,是十分不平凡的。他們這一決定,才能使「北伐」從構想成為事實。而在他們這三人之中,李宗仁實是決定性的人物。他們可以無「黃」,也可以無「白」,卻不可無「李」。 廣西的統一和兩廣的合作,實繫於李宗仁的一念之間。李氏如一念及邪,則那個風雨飄搖的廣東地方勢力,所謂「大元帥府」,是禁不起吳佩孚、唐繼堯、陳炯明三面夾攻的。 * * * 再談談「北伐」的本身吧。 北伐中最大的暗潮是國共之爭。共乎?國乎?汪乎?蔣乎?在那

千鈞一髮之際,李宗仁那支「第七軍」,實是勢足扭轉乾坤的中間力量。他袒汪則無蔣;袒蔣則無汪。容共則共存;反共則共滅。 這支中間力量的如何使用,實憑其指揮者的個人意志之用藏取捨,而李宗仁所做的擁蔣的個人決定,也支配了當時中國歷史所走的方向。 *** 國民黨政權在大陸時代如日中天之時,實是一九二八年底,張學良「東北易幟」之日。斯時黨內各派系如精誠團結,則今日中共在大陸上的局面,也正是當年國民黨的形勢。不論治績如何,維持東亞大陸之統一,畢竟是任何形式的中國中央政府,推行各項設施的先決條件。 孰知捨此路而不由,國民黨於一九二八年統一大陸之後,竟於同一幅「青天白日」旗幟之下

,來個「同黨操戈」,打了三整年前所未有的血腥內戰,終於在東北邊陲打出個「偽滿洲國」;在長江沃壤的核心,打出個「蘇維埃」政權。從此國民黨的統一大業,便成為泡影,永不再來。 這樁歷時三載(一九二九~一九三一)的蔣、李、馮、閻「同黨操戈」的孰是孰非,歷史家言人人殊。這個「言人人殊」的爭辯,今後恐將延續一千年,而終無結論。 但是歷史家如姑置是非於不論,只談事實,則這樁國民黨黨軍自相砍殺的內戰,實導源於一九二九年初之「武漢事變」。其後接踵而來的「中原大戰」和「擴大會議」(一九三○),實是「武漢事變」所觸發的連鎖作用,而李宗仁正是這「事變」的兩造之一──也可說他是始作俑者,甚至可說是罪魁禍

首。中華民國十八年(一九二九),如果沒有這一役「討桂」之戰,則後半世紀的中國,該又是另外一個局面了。 * * * 李宗仁個人的態度,對一九三三年的「閩變」,一九三四年的紅軍「長征」,一九三六年夏季的「六‧一」事變,和是年冬的「雙十二事變」,都有其決定性的影響。 其原因便是抗戰前與南京中央抗衡的地方勢力,如盤據閩、粵的舊「四軍」諸將領,以及雲南的龍雲,四川的劉湘,湖南的何鍵,山東的韓復?,山西的閻錫山,綏遠的傅作義,西北的諸馬,他們對南京的態度,多半是以廣西的李、白馬首是瞻的,而他們二人畢竟是這家掛著「青天白日」商標的老店中,最早、最有功勳、最有聲望,也最有實力的股東嘛。

桂系在當年的地方勢力之中,是有其「帶頭作用」的。它與南京「中央」,不但淵源最深,它在地方建設上的成績,也足為各省模範。李、白二人如擁護中央、服從政令,則舉國大小諸侯,多會聞風景從。他二人如背叛中央、帶頭造反,則各地地方勢力,也會作或明或暗的響應。「西安事變」之所以能和平解決,李、白二人態度之審慎,不能說對張學良最後之「懺悔」,沒有其一定的影響。 * * * 「抗戰」開始之後,桂系之盡釋前嫌,無條件地「共赴國難」,實是抗戰初期舉國軍民最大的興奮劑和定心丸。當時名學者傅斯年便曾說,廣西的全省動員,該打「一百分」。老實說,沒有這個一百分,則抗戰開始之後,可能就難以為繼。

但是我們亦不能否認,所謂「桂系」,在抗戰後期與重慶中央貌合神離,在地方政權中,貪污腐化、擁兵自重,也是國民黨政權軍令政令始終不能如臂使指,絕對統一的最大障礙。相反地,當時「桂系」與「中央」,如能精誠團結,整飭貪污,提高效能,則國民政府治下的一切內部問題──如政治經濟的改革,半獨立性底地方政治和軍事體制(所謂「雜牌」問題)的整頓等等,均可迎刃而解。 「一黨專政」不是當時中國政治問題的核心;專政而無能,才是政治問題的癥結所在。左丘明記臧哀伯之言曰︰「國家之敗,由官邪也。」(《左傳》,桓公二年)國民黨當年的問題,便是「官邪」的問題。「官邪」之所以不能解決,實是派系傾軋的結果。

國民黨當年的「派系傾軋」,原不限於「桂系」與「中央」。「中央」系統之內的派系,亦傾軋無已時。是非雖不易談,而事實則至明顯。李宗仁所領導的這個「桂系」,實是當年國民黨「派系鬥爭」中,僅次於「中央」的實力派。在整個國民黨崩潰的體系之中,相與爭權攘利、貪污腐化,結果覆巢之下,終無完卵,也是他罪有應得的。 * * * 國民黨在抗戰之後,把辛辛苦苦自倭寇手中奪回的大好河山,拱手讓賢,乃派系自殘之結果。 國軍在東北「反共抗俄」不成,本可(如馬歇爾之建議)退保華北;「華北」不守,亦可劃江而治。一九四九年以前,全國精華所在的「長江以南」,原無共軍的一兵一卒,而當時對世界共產革命,有「一

言九鼎」之力的史達林,亦嘗有力阻中共渡江之令。據當年美軍名將魏德邁之觀察,國民黨如尚餘「一把掃帚」,便足以阻止中共越江南侵,而況當時國民黨尚有百萬哀兵、艨艟巨艦、鐵翼連雲﹗有本錢若此,竟至天塹棄守,任共軍席捲華南,如秋風之掃落葉,讀史者今日回顧,固知國民黨當年之潰敗,經濟、軍事皆非主因;癥結所在,仍繫於派系自殘之間也。 李宗仁事後向筆者力辯,渠當年絕無「逼宮」之事。白崇禧斯時密勸黃埔將領促蔣公下野,亦可能出諸「善意」。無奈「中央」與「桂系」積隙已深,神離而貌亦不合。蔣氏引退,則李氏豈能無「彼可取而代也」之心。蔣公擅權謀,懷德報怨,自有其「寧贈朋友,不與家奴」之憤。由於他二人不顧大局的私

鬥,終使國民黨在反共內戰中,太阿倒持,蹈「南明」覆轍,幾至使孫中山先生所創建的國民黨,全黨為之殉葬。 * * * 讀史者如暫時撇開歷史製造者的事功不談,而從其個人之品德出發,作誅心之論,則李宗仁亦頗有足述者。 司馬光曰︰「德勝才,謂之君子;才勝德,謂之小人。」(《通鑒》,周紀一) 專就李宗仁個人治國用兵的能力來說,他應該說是位不世之「才」。他於青壯年時期,便能雄踞八桂,軍而不閥。全省勵精圖治,舉國有口皆碑。其才足以牧民,其德亦足以服?。所以他才能穩坐「桂系」第一把交椅數十年而不傾。最後還要做一任「假皇帝」始收場,凡此皆足以表示李氏有不羈之「才」,有可歌之「德」,

他的成就,不是一位「普通人」可以倖致的。 * * * 李宗仁當然基本上是個軍人。其將兵之才,自應超過他搞行政的本領。早在青年期中,他已是位披堅執銳的猛將。成熟之後,更是一位運籌帷幄、指揮若定的主帥。論謀略,論險詐──走偏鋒,則李不如白;然御百萬之?、進退有度、師克在和、將士歸心,則白不如李。 寫歷史的人,如把國民黨政權中數十員翎頂輝煌的「上將」,以傳統所謂「將才」標準來排排隊,則桂系這兩位首領,實應分居第一、二位。「小諸葛」白崇禧,在海內外享有盛名已數十年。不過縱是真諸葛當年亦不過是羽扇綸巾的戎幕之才。若論威鎮三軍之「主帥」的風範,則李宗仁還應居首位,非白參謀長所能企望

也。 抑有進者。論將兵、將將,則李氏的本領亦非他底上級的蔣中正所能及。蔣公熟讀《孫子》,細玩《國策》。馭人每重權謀;將兵時輕喜怒。在疆場之上率數萬之?,親冒矢石,衝鋒陷陣,於攻惠州、打棉湖等小戰役中,亦不失為一員猛將;然統大軍百十萬,轉戰千里,進攻退守,如在棋局之上,則蔣氏便不逮李、白遠矣。 * * * 但是,儘管李宗仁在軍、政兩行,皆有其超人之處,可惜的是他生非其時。他如生於農業社會的傳統帝王時代,則做主帥,做賢相,甚至做明君,他均可勉為其難。 不幸的是,他卻生在這個傳統東方社會,逐漸向西式──著重「西式」二字──工商業社會發展的轉移時代。東方的舊傳統與「西式

」的新社會是鑿枘不投的。如何調和鼎鼐,兼取中西之長,使古老的中國文明,和傳統的政治、社會制度,通過此「二千年未有之變局」(梁啟超語),逐漸走向「超西方」(Post-Western)的新時代和新文明,則李宗仁(亦如蔣介石和毛澤東)在其泯然不自覺的傳統文化和習俗的薰染之中,他所受的有限的「現代知識」的訓練,就不足以承擔這項雷霆萬鈞的「天降大任」了。身「在其位」,而識見不能「謀其政」,那就注定李宗仁(乃至蔣氏、毛氏)一生事業的悲劇收場了。 * * * 當然,李宗仁在中國歷史上,不論為善或作惡,都不能和蔣、毛二氏並駕齊驅的。 李宗仁是赤足牧童出身,為人渾厚──有著中國傳統農村中

,村夫老農淳樸的美德。為人處世,他不是個反反覆覆、縱橫捭闔、見利忘義的黨棍官僚或市儈小人。等到他時來運轉、風雲際會,享榮華、受富貴之時,得意而未忘形,當官而未流於無賴。遇僚屬不易其寬厚平易之本色;主國政亦不忘相與為善之大體。以此與一般出將入相的官僚相比較,都是難能可貴的。誅心以論之,則李宗仁在中國歷史上,也該算個德勝於才的君子。 * * * 可是話說回頭,吃他那行飯的人,是不能做太多的「正人君子」和「好好先生」的。他在「君子」和「好人」之外,也還有其「政客」的一面,否則他在國民黨那種風雲詭譎的政海之中,也早已滅頂了。 昔司馬遷評與他同時的漢朝第一位「布衣宰相」公孫弘,說

他「為人意忌,外寬內深」(《史記》卷一一二,平津侯傳)。公孫弘,以「牧豕」之童出身,終至拜相封侯。一生經歷除才遇雙全之外,他那「外寬內深」的習性,也是他功成名就的主要條件之一。 民國初年,胡漢民隨孫中山遊武漢,見當時武漢的當權派首領黎元洪「渾渾而有機心」(見《胡漢民自傳》)。黎元洪以一個小小的清軍協統(旅長),為革命黨人所挾持而赴義,不期年便備位「儲貳」(饒漢祥語),未幾竟兩任民國「大總統」(一九一六~一九一七,一九二二~一九二三)。對他這項功業上的成就,他外表的「渾渾」和內蘊的「機心」,二者都是缺一不可的。 筆者為李宗仁先生耗時六年,著書五十五萬言,全篇立說主旨,一切均以李氏

意志為依歸,未參雜我個人半句褒貶之辭。如果一位治史者,在推敲五十萬言之後,必須對他筆下的英雄,略申月旦之評的話,那我也可說︰李德公於「名將」之外,也是一位容貌寬厚,而心志精明的政壇高手。論人品,論事功,他和「外寬內深」的公孫弘,與「渾渾而有機心」的黎元洪,大致是同一流的歷史人物吧。 * * * 國族不幸,於新舊交遞時代,歷史進化失調。一部中國近代史,直是一部民國「相斫書」。時賢中名將太多,名相太少。民國史上的英雄,因亦以相斫人為第一。德鄰李宗仁先生當然是相斫英雄中之佼佼者。 筆者有幸,竟能參預執筆,鉤沉探隱,略敘近百年來,國人自我相斫與聯合禦寇之實情,合李公「傳記」與「

自傳」於一書。本篇雖為民國信史中不可分割之一章,勢必永傳後世,然回顧我國近百年來,天災人禍,更迭相尋,屍填溝壑、生民塗炭之慘痛歷史,吾人著書海外,擲筆沉思,歎息流涕之外,他何足言?! 但願我華族自此以後,重睹太平盛世,國人不再以相斫為榮,則幸甚矣。 賢明讀者,細閱我書,想或有同感焉。 是為序。 一九八五年一月二十二日 於美國新澤西州北林鎮寓廬 長沙會議結束後,各軍遂待命出發。十四日,蔣總司令召集第七、八兩軍在長沙的部隊舉行檢閱。閱兵典禮是在長沙東門外大校場舉行的。我第七軍參加檢閱的部隊共有兩旅四團,約七千餘人;第八軍參加的卻有兩師四旅八個團,約一萬五千人。

第八軍此時的編制和七軍相仿,係按我國舊制,和廣東各軍的「三三制」略有不同。 八月十四日是個天朗氣清的日子,參加檢閱的兩萬餘人,均屬戰勝之師,人強馬壯,在陽光普照下,更顯得旌旗鮮明,器械整齊,軍容極盛。 當總司令部一行分乘駿馬十餘匹,在檢閱場出現時,全場軍樂大作。蔣總司令騎著一匹高大的棗紅色戰馬,緩緩地進入主帥的位置,聽取各單位報告檢閱人數。三軍主帥,春秋正富,馬上英姿,更顯得器宇軒昂,威儀萬千! 人數報告完畢,隨即舉行閱兵式。七、八兩軍排成橫列。蔣總司令自右向左,按轡徐行,各高級將領則分乘戰馬十餘匹,緊隨其後。我位居第二,唐生智則緊隨我後。按序列,首先便檢閱第七軍。我七軍因頻年征戰,戰場經驗雖

然豐富,而操場上的連營制式教練卻極為陌生,閱兵式更少舉行。加以廣西士兵多自龍州、百色、左右江一帶招募而來,該地人民身材特別瘦小。土製軍服,久歷風霜,?色也已敗褪,不堪入目。至於軍樂隊、儀仗隊等,我們都無暇多加注意,且未隨軍出發,所以檢閱起來,不夠壯觀和整齊。第八軍卻不然。他們和北方軍隊一樣,極注重門面的裝飾。戰場上實際經驗雖少,操場上卻訓練有素。士兵身材,一般說來,也比較高大,服裝整齊,旗幟鮮明,軍樂隊尤其聲光奪人,殊為整齊美觀。

一九九二年臺海兩岸會談之歷史分析

為了解決中國政治問題 的問題,作者張育菖 這樣論述:

戰後東亞區域的強權競逐,凸顯臺灣在「第一島鏈」關鍵重要之戰略地位。美、蘇意識形態上的對峙,造就1949年兩岸分裂分治之局。兩岸政府各自在「一個中國」原則的堅持上,以最有資格代表「中國」的姿態,展開二十二年聯合國中國代表權之爭。1971年聯合國2758號決議文出台,世界上唯一承認的中國政府,確定為中共的「一個中國」原則。美中臺三邊關係為此重新調整,奠定46 年以來三方互動的「臺海體制」。 1980年代末期冷戰逐漸結束,臺灣海峽軍事衝突可能性逐漸降低。兩岸民間與社會相互交流的帶動,驅使兩岸政府調整與建置應對的機構。「海基會」與「海協會」成雙方唯一授權,進行對話溝通與交流協商的管道。1992

年兩岸為事務性協商舉行正式會談,結果雙方以「各說各話」與「不歡而散」的方式結束。1993年辜汪會談後,兩岸對「一個中國」原則是否有共識,仍是不同的解讀與認知,致使兩岸關係發展的過程,呈現緊繃多於和緩情況。 2000年臺灣首次發生政黨輪替,民進黨執掌政府領導最高權力。兩岸從原本低盪的「冷和」,走到對抗「零和」的關係。美國與中共依各自國家利益的考量,相互牽制陳水扁政府凸顯「臺灣主體」的兩岸政策。國親在野聯盟則透過盱衡情勢的過程,以所謂的「九二共識」找到與中共完成第三次合作的契機,並得以重回執掌臺灣政府的最高領導權。2008—2016 年臺灣二次政黨輪替後,國共就在「一個中國」框架中,從經貿結

合到政治一致的連結,把所謂的「九二共識」刻意確認成為兩岸難以撼動的「政治絞索」。

想知道中國政治問題更多一定要看下面主題

中國政治問題的網路口碑排行榜

-

#1.習天下,紅軍經濟學登場!中共20大解讀》習近平全面掌權

20大改變的不只是政治權力結構,還有中國發展路線、台商投資、中國與世界的 ... 放棄使用武力」⋯,顯示未來在兩岸問題上,習近平對台獨將更加強硬。 於 www.businessweekly.com.tw -

#2.中国的政治制度

政治 协商制度是在中国共产党的领导下,各民主党派、各人民团体、各少数民族和社会各界的代表,对国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前举行 ... 於 www.gov.cn -

#3.林尚立:以中國情懷研究中國政治

在政治學研究領域,林尚立注重用歷史唯物主義和辯証唯物主義科學地分析和把握中國現實政治,堅持“中國的問題要由中國人講清楚”。 於 www.nopss.gov.cn -

#4.中國的政治制度 - 通識·現代中國- 中國文化研究院

而中國的根本政治制度是人民代表大會制度,政治權力屬於人民,人民可透過國家最高 ... 方針;政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題;決策執行過程中的重要問題。 於 ls.chiculture.org.hk -

#5.網際網路對中國大陸政治發展的影響 以法輪功現象為例

... 使得中共當局積極思量其定位問題,法輪功事件的產生是否代表著中共無法掌握大陸 ... 本論文將針對法輪功現象透過網際網路擴散對中共政治發展所產生的影響進行深入 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#6.97學年度第二學期中國政治思想史學生心得感想

ㄧ年前沒上思想課時是人云亦云的態度,政府媒體的灌輸;ㄧ年後的現在則能知道如何由不同角度如何思考問題,答案會因看法面不同而有所不同。簡言之,這ㄧ年上的課程讓我重新 ... 於 web.thu.edu.tw -

#7.中國防疫高度政治化極端清零手段沒有盡頭| 兩岸| 中央社CNA

在中國清零總方針下,地方對於COVID-19疫情的應對愈趨激烈。 ... 「由於政治風險如此高,清零政策背後的巨大成本都是次要問題了」,黃嚴忠認為,清零 ... 於 www.cna.com.tw -

#8.國立政治大學國際關係研究中心-首頁

Issues & Studies 問題と研究 中國大陸研究 問題と研究 戰略安全研析 Asia Insights ... 地緣政治研討會專家學者分析兩岸、南海與俄烏熱點. 2023-03-15 研討會. 於 iir.nccu.edu.tw -

#9.經濟全球化下的政治影響—以中國大陸為例

本文所想要. 處理的問題,包括跨國企業的投資,而跨國企業並不一定有與母國政府有相同的行動邏輯。而中國大陸. 的貿易夥伴主要以亞太區域為主。二、相互依賴所解釋者,至少 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#10.海外华人自述: 我如何与亲朋好友谈论中国政治 - DW

在中国国内的互联网络上,网民就是否应该放开防疫措施争论不休。 ... 特别是Omicron毒性不大,吃不上饭会死掉,不能出门心理会出问题,会有很多次生 ... 於 www.dw.com -

#11.撮合伊朗沙烏地復交後中國推動解決以巴問題 - 華視新聞網

中國 外交部今天稱,中方致力熱點問題政治解決,始終是善意可靠的斡旋者。 中國中東問題特使翟雋7日起先後訪問俄羅斯、以色列、巴勒斯坦,還分別與聯合國、 ... 於 news.cts.com.tw -

#12.中國政治思想

作業相關規定如下:. 作業內容:每章「思考及討論問題」自選至少五題 繳交期限:授課完畢每一章後兩周 繳交方式:一律以Word 文書撰寫, 然後以電子檔方式匯交班代(或 ... 於 web.ntpu.edu.tw -

#13.张伦教授(上) :中国的政治问题最终要用政治解决|观点

这三十年, 中国 的 政治问题 是用经济方式在解决。但凯撒的归凯撒,上帝的归上帝。 政治问题 毕竟还是得用 政治 来解决。#习近平#邓小平#香港#社会运动#任志强#蔡霞| By Radio ... 於 sw-ke.facebook.com -

#14.当代中国政治史研究的学科视野与问题意识

学科视野与问题意识. D 陈明明. 浙江社会科学. ZHEJIANG SOCIAL SCIENCES. 2017 年第9 期. No.9,2017. 2017 年9 月. Sep.,2017. 内容提要. 当代中国政治史研究是历史 ... 於 sirpa.fudan.edu.cn -

#15.中共二十大報導:習近平“失踪”式統治術的來龍與去脈 - 美國之音

一些觀察人士提出,在重大問題發生時,習近平作為中國定於一尊的領導人會 ... 如何認識這種現象,如何預測這種現象的走向成為當今中國政治觀察和研究 ... 於 www.voacantonese.com -

#16.2022年中國面臨的七大經濟問題 - 閱政治Read Gov News

一、新冠疫情 · 二、美中關係 · 三、碳中和的目標可能引發的限電危機 · 四、供需失衡與通膨壓力問題 · 五、房市泡沫化問題 · 六、勞動力不足危機 · 七、中國的缺 ... 於 www.readgov.com -

#17.中國大陸政治改革問題

本講次將一一介紹這幾派學說,並介紹文化大革命過程中的一些特色,但是重點擺在介紹文化大革命對中共所造成的衝擊,例如文革十年浩劫將中共經濟推向崩潰的邊緣、文革對中國 ... 於 www.feu.edu.tw -

#18.中国传统政治思想中的公共观念研究 - Google 圖書結果

亦即侧重研究国家治理问题。这是中国政治思想史的一个特色,如果和西方政治思想史比较,则看得更为明显。徐大同指出:“西方政治学从一开始时起,就着重于探求学理'知识'和 ... 於 books.google.com.tw -

#19.撮合伊朗沙烏地復交後中國推動解決以巴問題| 中央社

中國 外交部今天稱,中方致力熱點問題政治解決,始終是善意可靠的斡旋者。 我是廣告請繼續往下閱讀. 中國中東問題特使翟雋7日 ... 於 www.nownews.com -

#20.薄案是否引爆中国政改(二):中国体制弊端 - 美国之音

“维基百科”介绍,中国体制十分“独特”;政治上,中国共产党是唯一的执政党 ... 中国问题学者、北京理工大学教授胡星斗对美国之音表示,中共党内和政府 ... 於 www.voachinese.com -

#21.政治鎮壓與政治吸納: 中國政治發展及其挑戰吳國光二十多年來

展,反過來,有沒有對中國的政治體制形成改革的壓力,並推動政治上的轉型和發. 展?這樣的問題,對中國的發展和前途,是至關重要的。 本文的目的,即在於嘗試回答上述 ... 於 carnegieendowment.org -

#22.2023年3月16日外交部发言人汪文斌主持例行记者会

总台央视记者:15日,习近平总书记在中国共产党与世界政党高层对话会上首次 ... 我们希望安理会成员切实承担应尽责任,为推动半岛问题政治解决、实现 ... 於 sydney.china-consulate.gov.cn -

#23.江澤民生死問題-改變中國的政治平衡 - momo購物網

江澤民生死問題-改變中國的政治平衡 · 親愛的客戶您好,為了維護您的個人資料隱私及金流的交易安全,momo將升級Android系統最低支援版本至7.0 · 版本更新方式:『設定→ ... 於 www.momoshop.com.tw -

#24.未來持續主宰中國政治與經濟政策的「習近平思想」是什麼?

尤其是法輪功的出現,展現宗教領袖可以瞬間動員上萬人到北京請願時,共產黨看到了問題。 第三則是貪污腐敗的問題。因為黑貓白貓用升遷來鼓勵經濟發展,但 ... 於 www.thenewslens.com -

#25.21世紀的未來政治經濟:中國崛起、新自由主義與新殖民主義

第一個問題涉及中國政治經濟體制的基本文化模式(市場經濟、國家霸權和新國族主義互相關連的抽象運作); 第二個問題則涉及中國試圖建立全球秩序的決策實踐。當既有的學界 ... 於 iccs.chss.nycu.edu.tw -

#26.张伦教授(上) :中国的政治问题最终要用政治解决|观点

旅法社会学家张伦教授告诉#观点节目:用集权的逻辑来应对改革中出现的问题,是习近平一直在做的事。这三十年,中国的政治问题是用经济方式在解决。 於 www.rfa.org -

#27.江澤民生死問題:改變中國的政治平衡 - 博客來

書名:江澤民生死問題:改變中國的政治平衡,語言:繁體中文,ISBN:9781935981305,頁數:288,出版社:明鏡出版社,作者:大事件編輯部,出版日期:2011/09/01, ... 於 www.books.com.tw -

#28.中国“70年之痒”:共产党政权还能生存多久? - ABC

中国 共产党已经找到了减少政变和革命风险的方法; 但中国正面临经济增长放缓和社会老龄化问题; 专家表示,该党可以根据自身的条件逐步开放政治. 於 www.abc.net.au -

#29.當代中國政府與政治 - 五南

書名:當代中國政府與政治,ISBN:978-957-11-9928-3,頁數:404,出版社:五南,作者:景躍進、陳明明、肖濱,出版日期:2018/09/12, 於 www.wunan.com.tw -

#30.习近平的弱点 - Foreign Affairs

不久前,中国国家主席习近平还在高歌猛进:他在中共内部巩固了权力,将自己的官方地位与中共标志性领导人毛泽东并驾齐驱,他取消了主席任期限制,可 ... 於 www.foreignaffairs.com -

#31.民主的长征:海外学者论中国政治发展 - Google 圖書結果

会问题的必要性。在1997年的一次讲话中,江泽民强调需要“培育和发展......社会中介组织”,以支持正在进行的改革。【248】不久以后,1998年九届全国人大一次会议通过了一项 ... 於 books.google.com.tw -

#32.中國最重大的問題是什麼? | 一流人 - 遠見雜誌

對中國來說,有些問題可能通過民主化得到解決,比如政治權利問題;但有些問題在民主化之後還會繼續嚴重困擾中國,如同中東、北非四國(突尼斯、埃及、 ... 於 www.gvm.com.tw -

#33.2010年中國政治經濟大事件回顧 - 看雜誌

限於篇幅,本文從經濟、環境、政治與外交四方面盤點2010年所發生的一些事件,這些事件不僅已注定將 ... 上述問題將會對今後中國經濟走勢起極大影響。 於 www.watchinese.com -

#34.【译丛】2023年中国政治将走向何方? - 议报

这些有争议的问题说明了去年中国面临的动荡,从“清零”的影响到停滞不前的经济和紧张的地缘政治环境。去年11月,中国政府没有达成平稳的政治洗牌,而是 ... 於 yibaochina.com -

#35.中國政治變革的經濟視角 - 新公民議會

雖然說台灣同樣曾面臨經濟改革帶來政治改革的現象,但由於中國國民黨長期控制與主導教育、經濟與文化,使得它能在民主化後繼續獲得選民支持,而掌有政權達數十年,但至今也 ... 於 newcongress.tw -

#36.关于政治解决乌克兰危机的中国立场 - 外交部

一切有利于缓解人道危机的举措都应得到鼓励和支持。人道主义行动必须遵守中立、公正原则,防止将人道问题政治化。切实保护平民安全,为平民撤离交战区建立 ... 於 www.fmprc.gov.cn -

#37.中国政治体制改革_百度百科

提高领导机关活动的开放程度,重大事情让人民知道,重大问题经人民讨论。(6)完善社会主义民主政治的若干制度。理顺共产党和行政组织、群众团体的关系。更充分地尊重选举 ... 於 baike.baidu.com -

#38.中國政治(政治) - 分類精選- 2023年3月| 露天市集

中國政治 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。 ... Q2109】巨人的背影:爲毛澤東辯護及當代中國問題省思-新加坡南洋出版社-董玉振-22開524 ... 於 www.ruten.com.tw -

#39.近代中国政治社会变革研究 - Google 圖書結果

中国 宪政改革成败的关键,在于宪政倡导者确定的宪政目标和宪政道路是否符合中国实际。 ... 中国历史的发展,中国一切社会政治问题几乎都与农民阶级有着千丝万缕的联系, ... 於 books.google.com.tw -

#40.要善于从政治上看的几个问题 - 党建

中国 共产党的伟大不在于不犯错误,而在于从不讳疾忌医,积极开展批评和自我批评,敢于直面问题,勇于自我革命。习近平总书记提出要树立正确党史观,准确 ... 於 dangjian.people.com.cn -

#41.中共政治安全面臨的九大挑戰- BBC News 中文

坦率地說,習近平上台後,中國社會積累了大量的問題,有些問題非常嚴峻,足以構成對中共政權的挑戰和衝擊。這些問題和挑戰有:. (1)經濟增速長期處於 ... 於 www.bbc.com -

#42.城乡差别的中国政治- 徐勇 - Google Books

該書不僅將理論視野投向過去很少論及的國家之下的基層政治社會,開拓了透視中國政治問題的新領域,而且注意運用政治社會學和歷史比較分析等新方法, ... 於 books.google.com -

#43.附錄對於現在中國政治問題的我見 - 维基文库

所以我主張解決現在的中國政治問題,只有集中全國民主主義分子組織強大的政黨,對內傾覆封建的軍閥,建設民主政治的全國統一政府,對外反抗國際帝國 ... 於 zh.wikisource.org -

#44.外交部长秦刚就中国外交政策和对外关系回答中外记者提问

当前,乌克兰危机到了紧要关头,要么停火止战,恢复和平,走上政治解决的轨道,要么火上浇油,扩大危机,拖入失控的深渊。冲突、制裁、施压解决不了问题, ... 於 et.china-embassy.gov.cn -

#45.中國政治懶人包 - Instagram

香港人 愛國愛港 中國政治& 社會問題懶人包 宗旨:希望令更多香港人對中國政治產生興趣 創版日:2020年12月10日中意嘅就follow, like & share 支持下小弟啦 . 於 www.instagram.com -

#46.中國政治中的全贏全輸思維模式

潮,其中一個中心問題就是向民主. 政治轉型。截至1970年代,其代表 ... 鄒讜《二十世紀中國政治》述評 ... 由於中國政治的合法性根. 植於政治制度解決實際問題的能. 於 www.cuhk.edu.hk -

#47.美媒:中国引领世界政治新时代 - 中国日报网

在北京宣布的关于沙特和伊朗外交关系正常化和相互重开使馆的协议具有历史意义。这不仅仅是沙特与伊朗的关系问题。中国的斡旋表明,我们正见证21世纪地缘 ... 於 cn.chinadaily.com.cn -

#48.中国警告美国切勿在台湾问题上“玩火” | 政治新闻 - 半岛电视台

北京时间7月28日晚,中国国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话,并警告美国切勿在台湾问题上“玩火”,这是双方在经济和地缘政治紧张局势不断升级之 ... 於 chinese.aljazeera.net -

#49.社评:在中国旅客入境问题上作秀,这是政治病毒 - 评论- 环球网

国际航空运输协会也发表声明,批评一些国家对来自中国的旅客实施检测等防疫措施,是起不了作用 ... 社评:在中国旅客入境问题上作秀,这是政治病毒. 於 opinion.huanqiu.com -

#50.王毅宣布陸將發出「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」 - 兩岸

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅今在德國出席慕尼黑安全會議發表《建設一個更加安全的世界》主旨講話。王毅宣布,中方將 ... 於 www.chinatimes.com -

#51.中共二十大之後的政治經濟學

說到底,這正是目前西方國家特別是美國面對的最深層次的問題。 推薦. 較之西方,中國的現代化晚了許多,且是在西方現代化強大 ... 於 money.udn.com -

#52.大規模抗議席捲中國:要求結束封控,罕見表達政治訴求

中國 無處不在的防控措施已造成超越階級和地域的憤怒焦點。 ... 導致至少10人死亡——一場偶然事故變成了一場悲劇,並成為令當地領導頭疼的政治問題。 於 cn.nytimes.com -

#53.中国政治制度,好!!! - 求是

那么,该如何评价一个国家政治制度是不是民主的、有效的呢?对这样一个复杂的问题,习近平总书记明确提出了“八个能否”的标准:. “主要看国家领导层能 ... 於 www.qstheory.cn -

#54.加入中國和印度,很多西方比較政治理論都會被顛覆 來源

美國的主流政治學者,在面對非西方世界全面興起,全球秩序快速重組,以及西方社會普遍出現的資本主義危機與民主治理失靈等問題時,在思想與理論上蒼白而無力。 於 theintellectual.net -

#55.一个中国的原则与台湾问题 - 外交部

解决台湾问题,实现中国完全统一,是中华民族的根本利益。 ... 一九九八年一月,为寻求和扩大两岸关系的政治基础,中国政府向台湾方面明确提出,在统一之前,在处理 ... 於 www.mfa.gov.cn -

#56.中國還需要香港嗎?《逆天抗命》:港人終局之戰仍在進行式

於是我們面臨著兩種相反的主張:中國威權政體認為高度自治的政治實驗已經 ... 中國因香港問題與國際社會交惡,不只對中國的外交策略構成損害(早前在 ... 於 www.twreporter.org -

#57.中国政治的焦点、难点、突破点 - Brookings

除非中共在任用高级领导干部时采取更多更灵活的选举机制,否则在不久的将来,年龄歧视、中共退休干部对各种国家治理问题的不满还会进一步加剧。 而更重要和更紧迫的问题是 ... 於 www.brookings.edu -

#58.中華人民共和國社會問題- 維基百科

隨著媒體的進一步開放以及經濟改革中各種新問題的出現,許多矛盾甚至顯得比以前更為尖銳。中國今後是否能夠成功地採取對策解決這些問題、獲得穩定而持續的發展,不僅對中國 ... 於 zh.wikipedia.org -

#59.【專欄】面對中國問題的兩大困境 - 關於民報

雖然在武漢肺炎威脅到民主國家以前有美中貿易戰,看似民主國家對「維護民主人權價值觀」的覺醒,有經由貿易戰打入政治戰的趨勢。但細究美國川普仍然無法 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#60.「2022年の中国政治」(視点・論点) NHK解説委員室

今年の中国では、北京オリンピックを初め様々な問題がこの秋の党大会の人事に関連づけられて評価されることになるでしょう。 於 www.nhk.or.jp -

#61.中國大陸政治經濟發展 - 國立臺灣大學政治學系

中國 大陸改革開放問題的產生以及基本指導策略: 吳敬璉,pp. 3-80; 吳玉山,「中國大陸經濟改革總體策略之研究」,載於何思因、陳德昇、耿曙主編,中國大陸研究方法與 ... 於 politics.ntu.edu.tw -

#62.中美政治認同衝突| 鄭永年 - 灼見名家

奧布萊恩在演說中,細數特朗普政府已對中國所採取的七大反擊措施,包含對華為公司的禁令、國務院將九家中國官媒列為外國使團、針對與新疆問題有關的21個 ... 於 www.master-insight.com -

#63.习近平:众望所归引领中国新征程 - 最高人民法院

在今年初的中纪委全会上,习近平又督促坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败,坚决防止领导干部成为利益集团和权势团体的代言人、代理人。 於 www.court.gov.cn -

#64.三民主義與中國政治現代化

很明白,就是圖文的民權主義,此即中國的民主敢拾,是中國敢抬現代化的依據和藍圖, ... 國家;接若有政治問題的出現,於是有了政治的革命,因而產生現代西方民主政治, ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#65.華府稱習近平對「氣球」不知情外媒曝中國政治隱憂問題

美中關係近期因一顆「氣球」出現,導致兩者的緊張關係加劇。CNN報導,華府認為週六在大西洋上空擊落的氣球是中國大型監視計劃的一部分,但中國領導人 ... 於 news.ltn.com.tw -

#66.永久執政習近平似已不需要任何掩飾 - RFI

不少觀察人士指出,本屆中國兩會的重點不在於人事變化,人事其實早已確定。 ... 的胡春華連政治局委員的位子都不保,親信張又俠嚴重超齡不是問題。 於 www.rfi.fr -

#67.何清漣:連任引發的中國政治疲勞期 - 上報Up Media

更何況整個會議期間的監控措施非常嚴密。 長期執政,真正的問題是獨裁政權(獨裁者)無法避免長期執政引發民眾的政治疲勞症。 於 www.upmedia.mg -

#68.中国政府体制改革的政治空间 - NUS Research

只有将政道问题与治道问题作为理论问题联系起来思考、作为实践. 问题联系起来处理,才能将政治决策与行政执行的问题关联地处理好,不至于截. 然割裂政治与行政问题。这正是 ... 於 research.nus.edu.sg -

#69.中國觀察|解讀評論中國政治問題、經濟外交、軍事新聞 - 香港01

香港01《中國觀察》與你深入剖析政經大事背後脈絡,幫助讀者全面了解現代中國政治問題、社會民生、經濟與外交及軍事等等,令你以嶄新角度了解中國要事。 於 www.hk01.com -

#70.美媒:中国引领世界政治新时代_美国_国家_西亚 - 搜狐

令人吃惊的一点是,中国在这个问题上体现的智慧和“软实力”超越了美国。 相反,中国向世界——尤其是对“全球南方”国家——展现了一个值得赞赏的范例, ... 於 www.sohu.com -

#71.撮合伊朗沙烏地復交後中國推動解決以巴問題 - MSN

中國 外交部今天稱,中方致力熱點問題政治解決,始終是善意可靠的斡旋者。 中國中東問題特使翟雋7日起先後訪問俄羅斯、以色列、巴勒斯坦,還分別與聯合國、 ... 於 www.msn.com -

#72.中國南海作為之政策分析 - 中興大學國際政治研究所

要堅持『主權屬我、擱置爭議、共同開發』的方針,推進互利. 友好合作,尋求和擴大共同利益的匯合點。」3無論如何,習近平未提中共. 在1990 年和平解決南沙問題的16 字方針 ... 於 gioip.nchu.edu.tw -

#73.2020 世界人权报告:中国对全球人权的威胁| 人权观察

在国内,中国共产党因为害怕政治自由撼动它的政权,建构出一个奥威尔式的监控国家, ... 他们的工作是查探并举报“问题”,例如是否有人在家里祈祷或表现出虔信伊斯兰的 ... 於 www.hrw.org -

#74.當代中國政府與政治| 誠品線上

作為一個出版項目,教材的寫作工作已經畫上了句號,但關於中國政治的研究依然「路漫漫兮」,許多問題需要深入思考。圍繞諸多議題的溝通、辨析、慎思乃至爭論還會持續下去, ... 於 www.eslite.com -

#75.專家:中共病入膏肓內部問題或引發政變| 政治體制| 習近平

有作家表示,一批中共官員可能會發動一場針對中共領導人習近平的內部政變,以期將中國的體制轉變為一個民主的政治體制。 於 www.epochtimes.com -

#76.解釋中國大陸省級的政治改革: - Amazon AWS

過去的文獻在探討中國大陸是否民主化的問題時,多直接從全國性的. 角度來論斷。美國學者季禮(Bruce Gilley)的論述肯定現代化理論的命題,. 他認為中國經濟發展的快速,會 ... 於 ntupsr.s3.amazonaws.com -

#77.渐进:中国政治体制改革的最优路径

在如何进行政治体制改革的问题上有一种声音始终挥之不去,那就是面对现实存在的问题,主张采用激进的方式进行改革。但是,社会发展的理论和现实以及中国改革的实践都 ... 於 www.zytx.org.cn -

#78.清零政治化:為何防疫手段越高超,中國的防疫管理卻越粗暴

為了進一步克服高強度的防疫規定難以在基層社區實施的問題,在2020年2月初,習近平提出了防控力量下沉的要求,一個月內就派遣了44500名基層幹部進入社區 ... 於 theinitium.com -

#79.中國經濟面臨難以擺脫的政治風險考驗- 華爾街日報

這一考驗的結果可能會重塑外國跨國公司在中國的運營方式、全球製造業投資 ... 渴求投資的地方政府往往會預先化解可能使商業複雜化的政治問題,尤其是 ... 於 cn.wsj.com -

#80.中國再耍政治手段禁台產品!謝金河獻「計策」 短期可減少農 ...

謝金河表示,今天鳳梨酥的佳德站出來說,他們不願交出配方,放棄中國市場;義美食品也說:產地標示問題,讓他們多年前就退出中國市場。隨著地緣政治 ... 於 newtalk.tw -

#81.本會章程 - 中國政治學會

第三條本會以研究政治科學並促進其發展為宗旨。 第四條本會會務如下:. 一、闡明政治義理。 二、研討政治問題。 三、出版政治科學雜誌 ... 於 www.capstaipei.org.tw -

#82.中國爛尾樓成政治問題,學者估政府3 個月內解決

房地產專家、復旦大學地產營運研究所前所長蔡為民接受《中央社》採訪時指出,這類爛尾樓問題在中國各地方層出不窮,過去地方政府可以藉由「個別擊破」的 ... 於 technews.tw -

#83.美國總統川普上任對於中國政治及經濟上的機會與挑戰

因此,吾人進一步來探討美國總統川普對於中國政治及經濟上帶來的機會與挑. 戰。 一、 總統川普上任對於 ... 另一方面,南海問題已經不是單純的領土爭議,牽涉到中美霸. 於 www.tabf.org.tw -

#84.中國「反清零」運動遍地開花將對防疫及政治帶來什麼影響?

他認為, 清華的學生不僅在抗議疫情封鎖,還有更廣泛的問題,比如青年中的高失業率,比如他們感到未來無望,美好生活已經逝去,從長遠來看,對中國政府來 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#85.中国政治研究の現状と課題

今日の中国政治の実情を踏まえつつ、日本や米国での研究動向やそこでの問題点、および、中国政治の将来を展望する上で今後重要であろうと思われる研究 ... 於 ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp -

#86.政治改革:“中国模式”的难题

一、经济改革的成功来自于经济自由的扩展 二、中国改革的矛盾和问题主要源于政治改革的迟滞 三、政治改革在中国是如何进入“休眠”状态的? 四、中国的难题:政改突破口 ... 於 www.modernchinastudies.org -

#87.去習、非共蔡霞:中國政治出路| 自由電子報 - LINE TODAY

她並直指,中共政權的合法性「早已不存在」;若中國真的想進入現代文明社會、走向 ... 但被該校以她發表「有嚴重政治問題與損害國家聲譽的言論」, ... 於 today.line.me -

#88.杨光斌| 中国政治改革的逻辑 - 中国人民大学国际关系学院

杨光斌:说到底这是一个政治体制、政治机制问题。在中国,民主集中制是保证国家治理能力的根本之道,我认为民主集中制就是中国模式的核心。很多西方国家和发展中国家 ... 於 sis.ruc.edu.cn -

#89.【書籍試閱】合法性的政治: 當代中國的國家與社會關係(107年版)

由此產生的霸權文化的缺失,使得中國記者與西方的同行相比,對揭露社會黑暗問題有著更大的熱情,更願意從體制與社會結構中尋找社會矛盾的根源,並且更為 ... 於 gpi.culture.tw -

#90.中國問題觀察家:「習近平才是一個真正的焦慮者」 - 天下雜誌

中共二十大於日前落下帷幕,習近平順利迎來第三個五年總書記任期,政治局常委名單中,習近平親信佔絕大多數。有人因為團派的「出局」而驚訝, ... 於 www.cw.com.tw -

#91.中國政治問題經濟包裝衝擊全球2021.09.26【財經週日趴全集】

台股中秋變盤說量能會徹底回來嗎?蔡玉真: 中國 地雷還很大還有十幾家房地產商張宇韶: 中國 經濟收放死亂惡性循環桑普:中共希望炸掉恒大揪出人流、金流桑 ... 於 www.youtube.com -

#92.風評:習近平接班問題是中共政權大危機 - 風傳媒

當然,最重要目的是:確保中國共產黨可以持續掌握政權。 這制度主要包括領導人隔代指定接班以及政治局常委會集體領導。 1992年中共 ... 於 www.storm.mg -

#93.中國突襲封殺台灣產品!謝金河直指「以商逼政極致手段」⋯提 ...

中國 近日突然封殺我國水產品和多項飲料、酒飲,財信傳媒董事長謝金河直言,這是中共「以商逼政」的極致手段,是政治問題而不是貿易問題,並以「兩岸山 ... 於 www.fountmedia.io -

#94.中國擴大經濟報復許舒博:勿讓兩岸政治問題傷害人民情感

全國商業總會理事長許舒博下午重申,不要讓兩岸政治問題繼續傷害廣大兩岸人民情感。 許舒博表示,觀察兩岸貿易相依互補可以分為兩大部分,一是中國需要 ... 於 www.rti.org.tw -

#95.中國無預警封殺台灣商品謝金河:是政治問題非貿易問題

... 中國無預警封殺台灣多樣產品,是「政治問題」,而非貿易問題。 ... 謝金河也說中國共產黨無預警全面封殺農漁水產及食品加工產品,又波及台灣 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#96.中國問題 - 想想論壇

政黨政治 · 教育文化 · 環境經濟 · 社會安全 · 財政金融. 中國問題熱門. 更多 · 金鐘 9月06,2012. 九皇變七皇?中共太子黨與團派搞平衡 · 許建榮 9月27,2012. 於 www.thinkingtaiwan.com -

#97.輸陸食品務實面對中國台灣| 政治 - CTWANT

政府不想解決問題,只想解決提出問題的人,執政將近7年的蔡政府已經徹底陷入誤區,「抗中保台」神聖光環如今降臨到鳳梨酥上,民進黨的鬼打牆可見一斑。陸 ... 於 www.ctwant.com -

#98.中國對臺的政治、軍事壓迫是兩岸關係發展的嚴重威脅

陸委會指出,中國對台持續以政治、外交及軍事壓迫的「強凌弱,眾暴寡」的手段與 ... 溫家寶在記者會中重申,兩岸之間什麼問題都可以談,但要在「一個中國」的前提下。 於 www.mac.gov.tw