上海日租界的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦目宿媒體寫的 【他們在島嶼寫作】第二系列典藏版:讀中文系的人(藍光+DVD+林文月小傳) 和目宿媒體的 【他們在島嶼寫作】文學大師系列電影第二系列典藏版(7藍光+7DVD+7本作家小傳)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自目宿媒體 和目宿媒體所出版 。

國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出上海日租界關鍵因素是什麼,來自於口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁。

而第二篇論文中國文化大學 建築及都市設計學系 張效通所指導 束博的 以人本尺度探討綠覆及遮蔽率對行人步道熱環境之影響模式 (2021),提出因為有 都市街谷、行人步道、熱影像、空間動態探針、克里金插值法的重點而找出了 上海日租界的解答。

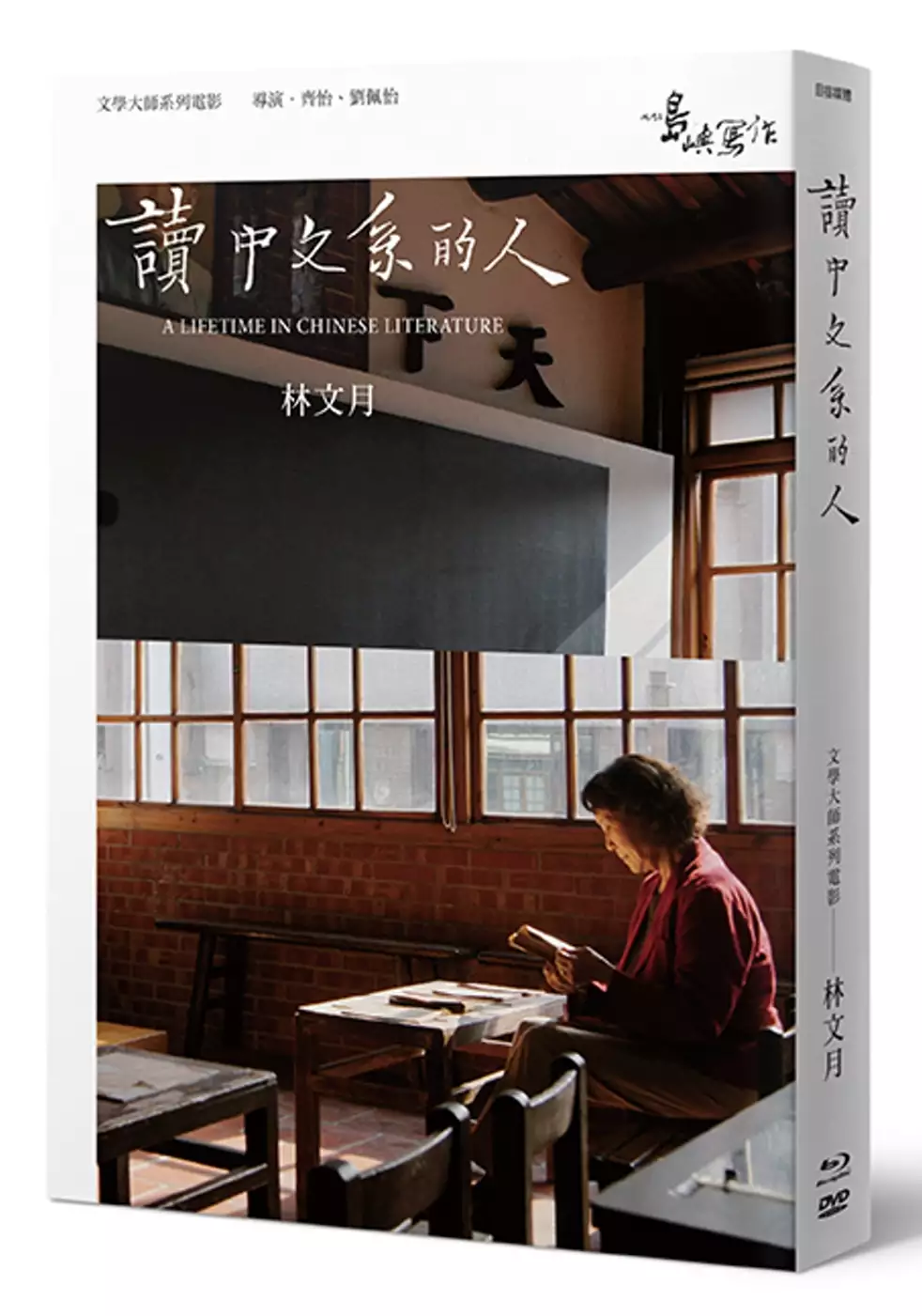

【他們在島嶼寫作】第二系列典藏版:讀中文系的人(藍光+DVD+林文月小傳)

為了解決上海日租界 的問題,作者目宿媒體 這樣論述:

七位文壇大家,七位中新世代導演 跨越海峽,連結臺灣、香港兩座島嶼 紀錄二十世紀大歷史的變遷,戰亂,離散與聚首 再掀華人文學創作最燦爛的篇章 劉以鬯、洛夫、瘂弦、林文月、白先勇、西西、也斯 藍光版+DVD版+作家小傳書籍完整典藏 《他們在島嶼寫作》電影計畫試圖以紀錄片影像為媒介,導演的電影風格語言為引路人,將重要華文文學家以電影文本的形式,紀錄下文學大家的重要記錄的同時,介紹給下一代的讀者。 我們的重點不僅止於保存,更希望展現作家及其作品在世代交接的歷史過程中,是如何傳遞出令人感動的力量,成為一世代的文學文化資產。如此以來,這些文學才有可能永留人心,如火炬不朽不滅,重燃出新

一波的書寫復興。 繼2011年推出六位以臺灣為主的文壇大家,《他們在島嶼寫作》第二系列這次跨越海峽、連結另一座島嶼香港,由七位中新世代精銳導演鄧勇星、齊怡、劉佩怡、王婉柔、陳懷恩、陳果、黃勁輝,以電影的語言,重新詮釋紀錄台港七位重要的文學大師:劉以鬯、洛夫、瘂弦、林文月、白先勇、西西、也斯,生命與創作的歷程。 ◆ 林文月:《讀中文系的人》A Lifetime in Chinese Literature 家學淵源的作家林文月被譽為「臺大第一景」。是校園傳奇,更是散文與翻譯大家。出身臺灣史家連橫的學養家庭,生於上海日租界,12歲以前是「日本籍」,光復之後舉家返臺。重新學習新身份與新

語言的成長過程,奠定林文月細膩的多語言轉譯文采。 本片依循著林文月的散文創作,回顧戰亂大時代下的變動與遷徙的童年;溫習師承文人大家臺靜農、鄭騫的文學熏陶時光;執起前世盟約的一雙手;展讀翻譯鉅著《源氏物語》,並歷時五年半持續不輟一字一句鑄鍊的成就與毅力。林文月兼擅翻譯、學術論文與散文,作品豐富多元,形繪了特殊的人情風貌,深而濃的回憶故事中成就色香味俱全的文學風格。 「文字,是鮮活的,而書,是有生命的。」本片帶我們進入林文月所寫下鮮活生命風景。 本商品包含: ► 電影藍光版1部 ► 電影DVD版1部 ► 作家小傳1本 光碟基本資訊: ► 類別:藍光 / DVD

► 級別:普遍級 ► 區碼:全區 ► 螢幕比例:16:9a ► 字幕:繁體中文、英文 ► 語言發音:華語發音 ► 影音格式:無杜比 名人推薦 林懷民(雲門舞集創辦人、藝術總監) 陳芳明(政治大學台文所所長、作家) 張艾嘉(台北金馬影展執委會主席、導演) 楊 照(作家) 曹瑞原(導演) 馬世芳(廣播人、作家) ————聯名推薦 作者簡介 目宿媒體 目宿媒體於2009年成立,「他們在島嶼寫作:文學大師系列電影」為目宿的重點作品。未來將持續聚焦於文學、社會、文化等多面向議題,陸續發掘紀錄題材,以好的故事與影像,紀錄並推廣值得被傳唱

的人、事、 物,並透過紀錄影片,深入探討每一個題材的文化深層意義。 藍光 / DVD光碟: ◆ 林文月:《讀中文系的人》A Lifetime in Chinese Literature(導演 /齊怡、劉佩怡) 電影本片─95分鐘 電影花絮─85分鐘(含幕後花絮與未收入片段) 讀情‧何寄澎 讀跡‧許秦蓁 讀字‧胡耀恆 讀書‧三碩士生 讀美‧蔣勳 讀人‧杜維明 導演與幕後工作人員談製作過程 作家小傳書籍: 總序 作家簡介 重要事件年表 作品書影 作品選讀 序 文學家在哪裡,文學就在哪裡 二○一二年二月,冬風正颯,「他們在島嶼寫作」系列一的六部紀錄電影DVD典藏版,在臺北國際

書展上正式面世。每位作家除了電影正片,還包含未收錄訪談、工作人員談創作過程的幕後花絮,以及一本作家小傳的紙本介紹。六位作家,十二片DVD,六本小書,整套DVD拿在手上的實質重量,正代表了我們對於完整呈現?他們在島嶼寫作?的歷史價值。 時隔五年,系列二的典藏版又即將在二○一七年冬日的臺北國際書展推出。這五年內,我們除了帶著系列一在北京、上海、深圳、廣州等中國各大重要城市巡迴放映,也讓影片前進香港、新加坡、馬來西亞、英國、美國、法國等地,或受邀影展,或洽談合作進行推廣。於此同時,我們仍不敢停下腳步,陸續拍攝了系列二的七位文學大家,記錄他們的生命和作品,並在臺灣與香港的戲院盛大上映。接著,再度

花費一年時間,堅持製作收錄完整幕後花絮的系列二藍光及DVD光碟—這一切宛若手工藝的雕磨過程雖然艱難,但支撐大家繼續前行的動力,除了各地放映後產生的熱烈迴響外,一波波「詩歌復興」、「文學與電影」的相關討論與活動遍地開花。這些鼓勵是我們始料未及,卻又由衷開心的事。是的,我們始終未忘初心,總是希冀將文學的美好與感動以不同媒介和語言再度與更多人分享, 讓文學家的生命厚度與歷史故事,繼續在觀眾與讀者之間躍動與流傳。 他者記憶建構如此困難,希冀以紀錄片形式還原歷史、或呈現文學之細緻優美是否障礙重重?作家們自塵封書櫃抽屜翻出斑駁照片,浮光掠影僅僅定格曾經瞬間;口述過往之黯啞微音,時而模糊細不可測、

時而歷歷在目擲地有聲—但唯有「當下」如此真實。影像記錄的本身,便是導演與作家們共寫記憶的過程。導演從作家作品中吸吮養分、互相激盪,進而轉化為電影敘事。這曾經交疊的共時,對每一位導演與工作團隊而言,都是生命中難以抹滅的記憶。或於創作上的突破與成長,或彼此建立了深厚的情感與信任。這過程有時又令人焦急,宛若與時間賽跑。二○一四年,詩人周夢蝶離我們而去,我們悲痛之餘卻又深感幸運,曾經留下詩人生命中最後一段日子的珍貴身影。 「幸好有島嶼寫作。」這樣的聲音自遠方傳來,我們的肩膀上便多了一份歷史使命的重量。除了周夢蝶,這幾年來,商禽、葉泥、辛鬱等受訪者相繼辭世,曾幫助系列一香港宣傳的也斯,其音聲也成絕

響。我們兢兢業業,懷抱著對「今日當下,明日歷史」的責任感,繼續扛起攝影機。力揚風帆, 跨海而行。希冀繞渡海上女妖的迷惑與紛擾,直直向各座矗立世界的文學島嶼航行。 是的,「他們在島嶼寫作」。島嶼從地理上的疆界、海與陸的實質分野擴而大之。對系列二來說,「文學」才是那一座座傲視世界的島嶼,「他們」 在不同的文學版圖上投注下青春、時間、創造力與愛,我們謙卑地穿梭航行其中,希冀在袤大的時光汪洋中記錄下他們的此時此刻。以我們緩慢微小卻堅定向前的力量,一步一步,向更多觀眾與讀者,拼構出文學版圖的樣貌。 而這一切都從臺灣出發。一如文學,從來就不是單一地、點狀地橫空出世。系列二,我們繞行至香港,看《

1918》(年)出生、至今已九十八歲的劉以鬯如何立足於香港彈丸之地,影響二十年後的西西,建構小說魔幻時空書寫《我城》、影響三十年後的也斯,輕靈連結文化藝術與文學《東西》; 而在當年跨越地域限囿,率先讓香港文字渡海而行在臺灣進行出版,仰賴詩人編輯瘂弦的穿針引線,編織《如歌的行板》;同期,詩人洛夫以超現實主義書寫戰爭,為華文世界打開文學視野奇觀,深層脈流《無岸之河》;《讀中文系的人》林文月更是以女性細膩優雅的筆調,寫上海、寫京都、寫臺灣;定居美國的白先勇,將真情摯意放在小說裡、崑曲中,其繁花盛茂風景,《奼紫嫣紅開遍》。 文學之自由從來不受疆界束縛,文學家在哪裡,文學就在哪裡。系列二,我們亦步

亦趨,跟隨我們摯愛文學家們的步伐,攝影機從臺灣出發, 遍及香港土瓜灣、加拿大溫哥華、美國聖塔芭芭拉、日本京都、中國湖南衡陽、廣西桂林、河南南陽等地。他們帶著筆與探索世界的眼光,書寫、旅行、居住、生活,他們的心靈容納世界萬物,其美好富足,我們也不敢停下。 「我曾暗自希望,把書寫的人書寫的事都記錄下來,代代相傳。如今一系列『他們在島嶼寫作』的文學紀錄片,就是在做這件事。」本計劃善意的出資者童子賢先生,多年前曾經這樣寫過這段話。而多年後,我們的理想與初心,也從未改變過。如果說,戲院上映是以一種最尊重電影、尊重記錄者的盛重形式,傳播書寫的事,那麼藍光及DVD典藏版的製作與發行,是為了打破時間與地

理的限制,無遠弗屆,代代相傳。 寫在系列二藍光及DVD典藏版出版上市之前。乘風破浪,我們仍會繼續向更多島嶼前航。 讀中文系的人,弘毅的知識勇氣 林文月(一九三三年~),出生於上海市日本租界,自小環境優渥。父親籍貫是彰化縣北斗鎮,母親連夏甸為連橫長女。父親留學日本人設立於上海的東亞同文書院,後進入三井物產公司工作,所以林文月在租界出生。那時台灣仍隸屬於日本殖民地,身份屬日本國民,林文月進入日本小學「第八國民學校」讀書,全校只有林文月與其胞妹為台灣籍,其餘皆是日本人,日語成為林文月的啓蒙教育。 後來因日本戰敗,台灣籍身份敏感,一九四六年舉家返歸台灣,林文月在小學六年級以後,始接受中國語文

教育。無論是錯綜的文化、國籍的流動,還是多語環境(日文、中文、閩南語),都成為林文月日後寫作、翻譯的養分。 林文月於一九五二年考上台灣大學中國文學系,後進入同校中文研究所就讀,一九五七年開始發表學術論文〈曹操為人及作品〉,開啓近六十年的學術生涯,一九五九年自中文所畢業後,在中文系執教,任職達三十五年,尤擅精陶謝詩,著有多種學術專書、學術論文數十篇。 一九六九年,在學校的推薦下,林文月成為赴日研究教員。林文月落腳京都,並浸淫在古都深厚的人文素養之美中,此時她除了撰寫論文〈唐代文化對日本平安文壇的影響〉之餘,應社長林海音的要求,每月寄一篇散文刊登於《純文學》雜誌上,日後集結成林文月第一本散文集《京

都一年》。 一九七二年,林文月應邀參加京都舉辦的國際筆會,她發現《源氏物語》多受唐代文學的影響。會後,她將自己於會中發表的論文〈桐壺與長恨歌〉翻成中文之餘,也一併將《源氏物語》的〈桐壺〉段落翻譯發表在《中外文學》上,結果廣受讀者歡迎,在社長胡耀恆的鼓勵下,林文月花了五年的時間翻完《源氏物語》,成為日本古典文學在台灣的經典譯本。由於林文月中、日文造詣皆深厚優美,又勤於考據,一九七三年至二〇〇四年間,她所翻譯的《枕草子》、《和泉式部日記》、《伊勢物語》等文學作品,皆膾炙人口。 從台大退休,林文月任美國西雅圖華盛頓大學、史丹佛大學、加州柏克萊大學等客座教授。一生獲獎無數,二〇一〇年獲第三十一屆行政院

文化獎、二〇一三年獲日本人間文化研究機構「第三回日本研究功勞賞」等,其文學與研究貢獻,在海內外都備受尊崇。

上海日租界進入發燒排行的影片

極簡慢生活|5步驟斷捨離?從我的彩妝保養品斷捨離中分解步驟

訂閱我吧:https://bit.ly/39KYV8N

衣櫃斷捨離:https://bit.ly/2F3Zu2r

提升生活幸福感的5件事:https://reurl.cc/Lda2Ye

極簡早晨步驟:https://reurl.cc/R1Xp8Z

公開我們的每月支出:https://bit.ly/2XPiMz5

我的instagram: https://bit.ly/3191gX3

今天想跟大家分享

我自己經歷半年的時間

藉由彩妝保養品的整理跟斷捨離

歸納出來對於物品斷捨離的五個步驟

從心態上開始準備

一步一步實行去蕪存菁的路徑

一起來看看吧:)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

哈囉我是烏鴉太太

搬來上海 將近一年的時間, 居住在上海法租界 , 這裡是我最喜歡的上海生活區域, 希望能在這裡與你們分享忙碌生活中的平淡小幸福

Hi,

I am Mrs. Raven, I moved to Shanghai with my husband about one year ago. Being a wife, a healthy work-life is my top priority now, and I'd loved to share my leisure moment and how I maintain my little happiness with you. Hope you enjoy the film and if you have any secret of your life, please also share with me!

#上海vlog #上海vlog2020 #shanghai #shanghaivlog #lifestyle #brunch #coupleslife

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決上海日租界 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。

【他們在島嶼寫作】文學大師系列電影第二系列典藏版(7藍光+7DVD+7本作家小傳)

為了解決上海日租界 的問題,作者目宿媒體 這樣論述:

七位文壇大家,七位中新世代導演 跨越海峽,連結臺灣、香港兩座島嶼 紀錄二十世紀大歷史的變遷,戰亂,離散與聚首 再掀華人文學創作最燦爛的篇章 劉以鬯、洛夫、瘂弦、林文月、白先勇、西西、也斯 紀錄電影藍光版+DVD版+作家小傳書籍完整典藏 ★《如歌的行板》2015臺北電影節最佳紀錄片 ★《如歌的行板》2015臺北電影節最佳攝影 ★《如歌的行板》2015臺北電影節最佳剪輯 ★《我城》2015香港電影節觀摩片 本商品包含: ► 電影藍光版7部 ► 電影DVD版7部 ► 作家小傳7本 ► 精美硬殼盒裝 《他們在島嶼寫作》電影計畫試圖以紀錄片影像為媒介,導演的

電影風格語言為引路人,將重要華文文學家以電影文本的形式,紀錄下文學大家的重要記錄的同時,介紹給下一代的讀者。 我們的重點不僅止於保存,更希望展現作家及其作品在世代交接的歷史過程中,是如何傳遞出令人感動的力量,成為一世代的文學文化資產。如此以來,這些文學才有可能永留人心,如火炬不朽不滅,重燃出新一波的書寫復興。 繼2011年推出六位以臺灣為主的文壇大家,《他們在島嶼寫作 2》這次跨越海峽、連結另一座島嶼香港,由七位中新世代精銳導演鄧勇星、齊怡、劉佩怡、王婉柔、陳懷恩、陳果、黃勁輝,以電影的語言,重新詮釋紀錄台港七位重要的文學大師:劉以鬯、洛夫、瘂弦、林文月、白先勇、西西、也斯,生命與

創作的歷程。 光碟基本資訊: ► 類別:藍光 / DVD ► 級別:普遍級、保護級(《無岸之河》) ► 區碼:全區 ► 螢幕比例:16:9a ► 字幕:繁體中文、英文 ► 語言發音:中文 ► 影音格式:無杜比 ◆ 劉以鬯Χ黃勁輝《1918》 片長:105分鐘 級別:普遍級 香港作家劉以鬯是,20世紀初生於上海,見證近代華人文壇歷史遞嬗。本片走入主角的記憶與生活,親近他既庶民又名士的城市感受,呈現出充滿魅力、堅持與趣味的個人特質。回望三○、四○年代,意興風發的青年劉以鬯,上名校、學賽狗,熱衷文學創作。在上海租界,動盪中風湧著文學活躍,人才際

會。戰事改變劉以鬯的編輯工作及出版事業。1948年遷徙香港,輾轉新加坡、馬來西亞,在報紙副刊總編輯頭銜中輪替得志與失意。1957年重返香港,進入寫作的黃金年代。1963年發表《酒徒》,被譽為中國第一部最具影響力的意識流長篇小說,導演王家衛改編《酒徒》及作家生平,拍成電影《花樣年華》,向這一輩遷徙的文學大家致敬。如果問當代華人學生最喜歡的前衛作家是誰?不少學生會回答這位高壽96歲、至今創作不輟的香港作家––劉以鬯。 ◆ 洛夫Χ王婉柔《無岸之河》River Without Banks 片長:93分鐘 級別:保護級 西元1959年,台灣名詩人洛夫在金門戰火硝煙的甬道之中,開始寫作《

石室之死亡》;此時的作家並不知道,往後的六十年,這首超現實主義代表詩作如何掀起文壇的風起雲湧。2000年,洛夫創作三千行長詩《漂木》,打開華人詩壇長詩的歷史新頁。將屆70年的創作生涯,一再突破既有格局,提煉意象的魔境,因而被文壇譽為「詩魔」。本片試以「詩與戰爭」切入主軸,使用《石室》前十首詩句選段,構成全片詩意綱領;同時引用洛夫與友人書信,交叉呈現其青年、中年時代畫像。團隊更重訪金門坑道石室、回到湖南衡陽的鄉愁現場,更記錄移民加拿大後的生活家常。「詩魔」的飛揚與沉潛,俱在其中。 ◆ 瘂弦Χ陳懷恩《如歌的行板》A Life That Sings 片長:143分鐘 級別:普遍級

「溫柔之必要,肯定之必要,一點點酒和木樨花之必要...」著名台灣詩人瘂弦在1964年,寫出膾炙人口的詩作《如歌的行板》,此後投身編輯工作,致力於提攜文學與後進,到了1966年便不再公開發表詩作。一位詩人,一本詩集,從上一世紀中迄今,影響力仍持續擴散,詩人擁有什麼神奇的特質?詩,寫下什麼故事?本片跟隨著傳奇的傳主,從溫哥華到河南南陽,從童年的流動圖書館到現在的地下室。打開保存將近60年的藏書與情書,打開詩人記憶的寶庫,為觀眾呈現:舞蹈家林懷民、作家蔣勳、詩人席慕蓉、吳晟、陳義芝、攝影家阮義忠等人與瘂弦之間恆逾40年的交會與情緣。歷經大時代變遷、波瀾壯闊的文學生活,在本片中藉著抒情詩般的影像,生動

而優美地鋪展開來。 ◆ 林文月Χ齊怡、劉佩怡《讀中文系的人》A Lifetime in Chinese Literature 片長:95分鐘 級別:普遍級 家學淵源的作家林文月被譽為「臺大第一景」。是校園傳奇,更是散文與翻譯大家。出身臺灣史家連橫的學養家庭,生於上海日租界,12歲以前是「日本籍」,光復之後舉家返臺。重新學習新身份與新語言的成長過程,奠定林文月細膩的多語言轉譯文采。本片依循著林文月的散文創作,回顧戰亂大時代下的變動與遷徙的童年;溫習師承文人大家臺靜農、鄭騫的文學熏陶時光;執起前世盟約的一雙手;展讀翻譯鉅著《源氏物語》,並歷時五年半持續不輟一字一句鑄鍊的成就與毅力

。林文月兼擅翻譯、學術論文與散文,作品豐富多元,形繪了特殊的人情風貌,深而濃的回憶故事中成就色香味俱全的文學風格。「文字,是鮮活的,而書,是有生命的。」本片帶我們進入林文月所寫下鮮活生命風景。 ◆ 白先勇Χ鄧勇星《奼紫嫣紅開遍》Multiflorate Splendour 片長:106分鐘 級別:普遍級 身為華文世界最為知名的小說家之一,白先勇筆下賦予華文小說中幾個最鮮明的角色故事與生命:尹雪艷、金大班、朱青、龍子、阿青……以都市為名,寫一代島嶼記憶。不但深植於讀者的想像,還激發跨界跨代藝術工作者,前仆後繼改編為電視、電影、舞台劇。白先勇2003年起為了振興崑曲藝術,投身青春

版《牡丹亭》,將傳統藝術推廣到劇院、校園以及歐美,在陌生於中國傳統戲曲的心靈中種下種子。「情不知所起,一往而深」,於是本片採用《遊園驚夢》的意識流形式,交替敘說白先勇的特殊際遇與文學歷程--從22歲創辦《現代文學》的青春朝氣,近年寫作《父親與民國》、到《止痛療傷》的人子赤誠;聖塔芭芭拉29年教書的回望,以及相隔40多年桂林米粉的滋味、蘇州園林的10年重遊,在宛若黑暗王國的舞台演出,還有無數演講及授課的旅程,作家白先勇一人引領數代風潮,以獨一無二的強韌膽識、細膩深情,在片中迴盪交響,引領觀眾逐漸碰觸熱得發燙的小說家胸懷。 ◆ 西西Χ陳果《我城》My City 片長:123分鐘 級別

:普遍級 才女西西自五○年代起開始寫作,作品涵蓋詩、影評、劇本、小說、散文、以及百科全書式的圖文創新書寫。半世紀以來創作不輟,駕馭自如文字後頭,始終保持自在的天真與洞見。導演陳果隨著西西作品裏的視野,描繪作家的寫作生活:土瓜灣的家、散步的社區、童年的花墟、馬頭角碼頭、美麗大廈、天台上的曬衣架與天線、即將消失的照相館與冰室……西西多樣的文體結構及敏銳的城市洞察,隨著鏡頭推拉、搖攀、碎剪及拼貼,一一在影像敘事中或隱或顯、眷戀且多義地表現出來。當片中奇特的人型布偶:長頸女子、熊男子意味深長地相會與凝視,隱喻作家筆下人物永恆存在於香港街巷,當城裏的老店一家家消失,文學裏的情感與探觸,便成為映照現實

的永恆。 ◆ 也斯Χ黃勁輝《東西》Boundary 片長:138分鐘 級別:普遍級 也斯,本名梁秉鈞,以兩個虛詞為筆名的華文界重要詩人。2014年香港和臺灣文化界舉辦了「回看 也斯」的活動,懷念逝世的作家,以及他所聚集的美好年代。也斯溫和而充滿善意的笑容,對世間不墜的熱情與好奇心,讓他人緣奇佳。涉獵不同文化與人群,跨越文體以及媒體,構成了也斯獨特的人文視野,說明了香港的一個時代。他寫作的詩、散文、小說和評論,如繁花盛開的狂夏,千姿百態。本片啓動於2009年,當時也斯建議導演團隊:「若你想認識我,就去認識我的朋友,在我朋友身上都可以看到我的影子」。於是本片訪問不同領域的人士,包

括學者、文學家、藝術家、服裝設計師和美食家,以及也斯家人等,在風格化的訪談中,跟著也斯的身影橫跨半個世紀,展開五○年代到21世紀的旅程。片中記錄了也斯生前珍貴的片段,充滿詩意的影像,縮影了多元跨界聚合的香港文化。 作者簡介 目宿媒體 2009年由和碩聯合科技董事長童子賢先生與行人文化實驗室合作成立的目宿媒體,著力於「影像. 劇本.資料庫」三大領域的經營。以「劇本平台/資料庫」為核心,成為群聚影視創意人才的場域,生產/改編/經紀/劇本、紀錄片等相關影視作品,為專業、國際化的影視內容生產(企劃、劇本、製作)與發行(行銷、代理)公司,也是影視、動漫等多媒體產業之重要合作夥伴。「他們在島嶼

寫作:文學大師系列電影」為目宿的重點作品,未來將持續聚焦於社會、文化等多面向議題,陸續發掘紀錄題材,以好的故事與影像,紀錄並推廣值得被傳唱的人、事、 物,並透過紀錄影片,深入探討每一個題材的文化深層意義。 藍光 / DVD光碟: 電影《1918》劉以鬯Χ黃勁輝 電影《無岸之河》River Without Banks 洛夫Χ王婉柔 電影《如歌的行板》A Life That Sings 瘂弦Χ陳懷恩 電影《讀中文系的人》A Lifetime in Chinese Literature 林文月Χ 齊怡、劉佩怡 電影《奼紫嫣紅開遍》Multiflorate Splendour 白先勇Χ鄧勇星

電影《我城》My City 西西Χ陳果 電影《東西》Boundary 也斯Χ黃勁輝 作家小傳書籍: 總序 作家簡介 重要事件年表 作品書影 作品選讀 作家簡介:劉以鬯 香港文學主編,不遺餘力提攜後進 劉以鬯(一九一八年~),香港知名作家,原籍為浙江鎮海人,出生於上海,父親是當時黃埔軍校的第一批英文翻譯官、兄長是宋美齡的英文機要秘書,加上在英租界成長,從小的環境就不乏新知識的熏陶。一九四一年,劉以鬯於上海聖約翰大學畢業,主修哲學與政治的他,是典型的知識青年。畢業的劉以鬯去了重慶,主編《國民公報》與《掃蕩報》副刊,報紙與文學是他出社會的起點,也成為他一生的事業。 四年後他回到上海,於一九

四六年創立懷正文化社,出版文學相關書籍,後因中國大陸陷入國共內戰,一九四八年,他來到香港,先後任《香港時報》、《星島週報》、《西點》等報刊雜誌編輯,但同時出版社卻經營失敗,生活陷入窘境,劉以鬯藉著自己的妙筆,寫稿賺外快,一方面是生活壓力所迫、一方面是興趣所在,曾經他同時在十餘間報紙連載,他也藉著連載小說走進許多人的視野。一九五二年時,事業版圖更遠至新加坡,任《益世報》的主編兼副刊編輯。一九五七年回香港後,繼續從事報紙編輯工作,一九八五年創辦《香港文學》月刊,任總編輯至二○○○年。 為了實現文學理想,堅守工作崗位,劉以鬯提攜了許多新一代的香港作家,讓他們在報紙與月刊上展露光芒,連此次拍攝紀錄片的

導演黃勁輝,也稱劉以鬯為「半個老師」——雖然沒直接上課指導,但不遺餘力的提攜後輩、刊登他們的處女作品,甚至打電話指點新人、討論一二,雖然劉以鬯曾在報紙訪談中說過:「對文學有興趣的作家,他們自己就會去寫。」但若沒中間推手,又何能將路途走得順利?劉以鬯為推廣文學鞠躬盡瘁,不愧為讓香港的文學創作者尊稱一聲「老師」。

以人本尺度探討綠覆及遮蔽率對行人步道熱環境之影響模式

為了解決上海日租界 的問題,作者束博 這樣論述:

都市熱環境的優劣直接影響戶外公共空間的舒適性和安全性,而且間接影響都市公眾健康、建築能耗。都市行人步道為人行主要戶外空間,本研究將以人本尺度探討行人步道熱環境的立體動態空間變化,微氣候之熱輻射、熱對流及熱傳導等作用於都市行人步道。都市行道樹為我們的都市提供了許多環境、社會和經濟效益。這項研究探索了新生南路二段、忠孝東路三段的行人步道區域之樹植在改善行人步道熱環境的作用。本研究將運用熱影像鏡頭進行街道表面熱環境進行數據收集,並利用動態都市探針掃描得到街道立體的空氣溫度、濕度、風速等氣候地圖資訊。從表面熱環境與垂直空間熱環境兩個方面深度解析都市行人步道熱環境,進而探討綠覆及遮蔽率影響下,建物立面

及街道地坪產生的反射溫度衰減現象,瞭解熱環境緩解效果。本研究改善過去都市行人步道熱環境以往二維氣候地圖的靜態呈現,研究通過三維垂直空間數據更準確真實空間溫度變化。研究將會對於未來新建街區或老舊街區改善等提供熱環境相應理論基礎。