三王墓 翻譯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李明足寫的 搜神故事集:穿越時空的送信人 和袁珂的 傳說:從夏啟到秦始皇(二版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和五南所出版 。

國立成功大學 中國文學系 林素娟所指導 莊正沅的 先秦摯見禮物所建構的君臣倫理關係 (2020),提出三王墓 翻譯關鍵因素是什麼,來自於摯見、禮物、相見禮、聘禮、君臣關係、質、命。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 顏健富所指導 陳奕進的 域外行旅與文學實踐:以旅歐詩人徐志摩、王獨清和王統照為例 (2019),提出因為有 旅歐、詩、文體、徐志摩、王獨清、王統照的重點而找出了 三王墓 翻譯的解答。

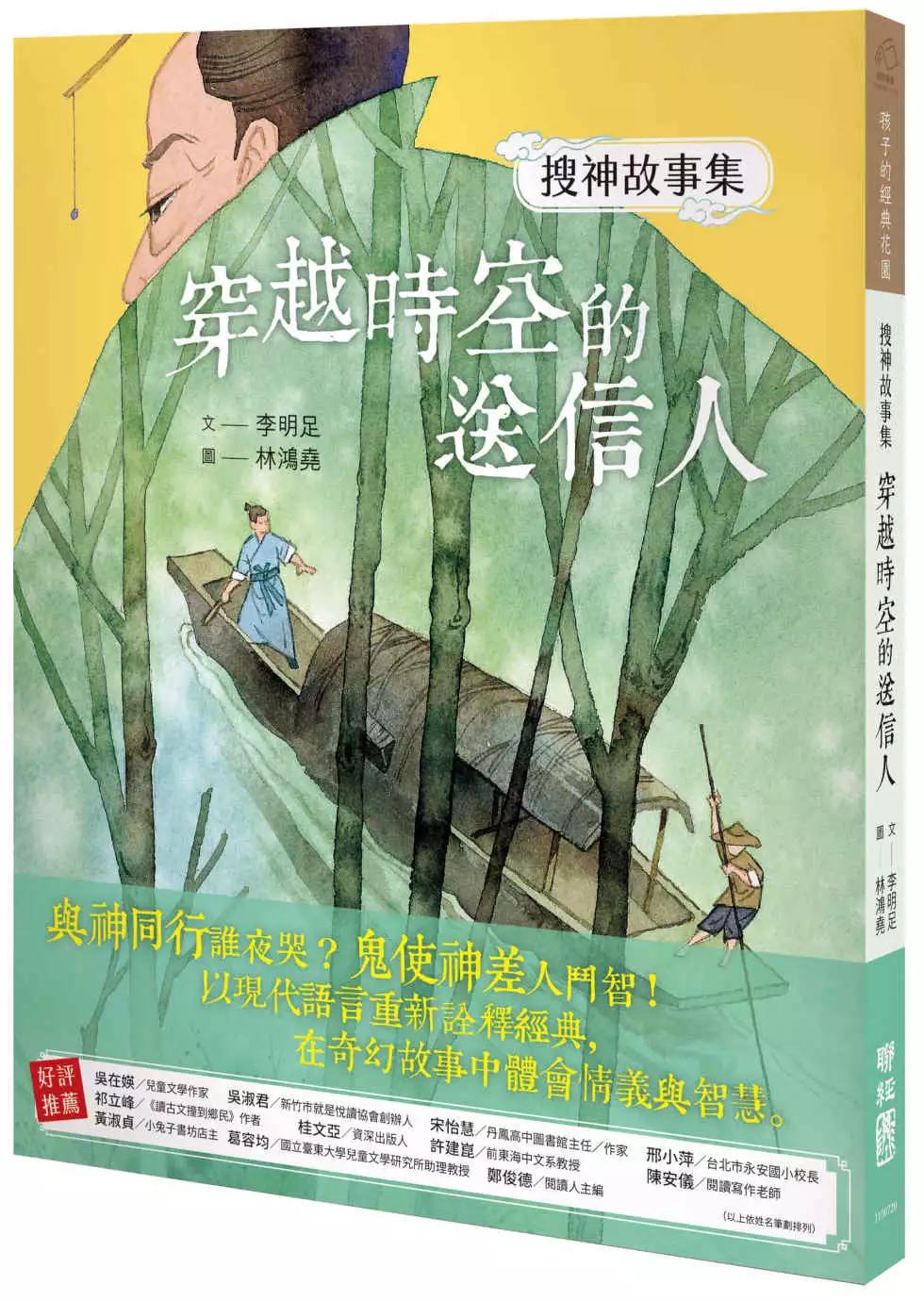

搜神故事集:穿越時空的送信人

為了解決三王墓 翻譯 的問題,作者李明足 這樣論述:

狐妖、樹精、天神、鬼怪,還有變化萬千的道士和異域來的魔術師! 一起穿越時空,進入華文奇幻故事始祖——《搜神記》的世界, 從中感受溫暖人心的人情義理,在鬼神精怪之間反思人性善惡,光明與黑暗。 《搜神記》是志怪小說的鼻祖,許多都是我們耳熟能詳的故事,例如《嫦娥奔月》、《董永葬父》等,都是出自這本經典。這些故事因為充滿奇幻、趣味的情節,讓世世代代的讀者愛不釋手。更因為書中蘊含的人性、義理、情感,而讓人一再回味品讀。 《穿越時空的送信人》一書,由資深兒童文學作家李明足,從《搜神記》的四百六十四篇,精選出三十篇驚奇、智巧、有對話、有動物元素的經典故事,並且運用高明的寫作手法,將故事

新編。有忠於原典的方式,讓我們看到許多故事的原型,原來和我們知道的不一樣。有的改寫故事結局,讓傳統故事具有現代性的觀點,也有強調薰染人物的性格與情感,讓讀者更能感受到故事所蘊含的豐富情意。 書中大量插圖,由獲獎無數的資深插畫家林鴻堯操刀,帶著經典畫風的人物與場景,邀請孩子們穿越到一千六百年前,聆聽生動有趣故事。 好評推薦 吳在媖/兒童文學作家 吳淑君/新竹市就是悅讀協會創辦人 宋怡慧/丹鳳高中圖書館主任/作家 邢小萍/臺北市永安國小校長 祈立峰/《讀古文撞到鄉民》作者 桂文亞/資深出版人 許建崑/前東海中文系教授 陳安儀/閱讀寫作老師 黃淑貞

/小兔子書坊店主 葛容均/國立臺東大學兒童文學研究所助理教授 鄭俊德/閱讀人主編 (以上依姓氏筆劃排列)

先秦摯見禮物所建構的君臣倫理關係

為了解決三王墓 翻譯 的問題,作者莊正沅 這樣論述:

在人際的初識、面會、晤談中,人與人進行聯繫,時常有社會禮儀幫助彼此建立關係,在古典社會中,所通過的禮儀被稱之為——「摯見」禮儀。 「摯」是含「禮」之「物」,「見」是人與人的相遇交集,「禮」是禮制,亦是先秦時的社會政治規範體系。本論文以古典「摯見」禮儀為核心,以君臣倫理關係為聚焦,討論「禮物」在人群間所建構的互動狀況,並且延伸至天人交際的信仰議題,欲詮釋以禮相接、禮尚往來當中的社會性、政治性與宗教性寓意。研究目的在於釐清古代禮儀,如何在禮物的流動中展開人群關聯,分析交換原則、文化狀況、哲學思考、象徵意義,乃至於現當代學科所關心的社群網絡、經濟策略等。 「人群」、「身體」、「情感」、「禮儀」

、「物質」等元素,精華匯集於禮物的流動之中。本文通過人類學的禮物研究,經濟史觀對社會關係的認知、新古典經濟討論對交換利益的分析,透過物質文化的分析、身體哲學的認識,對照禮書、史書與經師之詮釋,進而分析禮制原則、心態與選擇、人際互動與社會關係。並且在社會、心理、管理、敘事等多種學科之承輔當中,豐富出以禮物相接的諸多課題。 首章緒論重新反省了當今學界的分析途徑,認為研究應強調禮物的特性、儀式的作用與禮物的流動。第二、三章從相見禮、聘禮的基本儀節進入先秦語境,透過各階層人們以禮相接的儀文,勾勒出擁有邏輯與權變,具有等差與層次的關係架構,理解到人倫關係中相當看重「命」、「德」、「權」、「禮」、「敬」

等課題。第四章通過「奉獻」禮物的意義,來探查摯見禮物的宗教與社會性作用,理解到禮物的流動,反映的是「奉獻」、「共享」、「分享」到「接受」的關係歷程。第五章說明朝見、聘問禮物對君臣關係的深化作用,運用締結君臣關係的委質禮,以及君王餽贈賜物的冊命禮,釐清禮物之「質」的重要,強調交往看重的是價值觀的同一,並且以周王室與周之三恪的關聯,理解「互敬」的綿密關係。第六章則以禮物象徵意義進行收尾,通過最能啟發天人與人倫關係的「王執鎮圭」之行動,諭示出「天─祖先/天子─民」的關係範式,展現出對天負責的意義以及關係有別的秩序結構,而「臣守命圭」的舉動,實際上即是示現遠古記憶、打通精神連結、貫通歷史脈絡的信仰作為

。 經由對禮物流動的觀察、分析與體會,人際之間透過禮物,構築的是多層次且具有嚴密邏輯的禮儀關係。藉由奉獻體系的加入探討,能夠立體化人際與天人間的交換體系,而委質為臣等再分配的交換關係之說明,則能補充社會建構的模式,又經由象徵課題的詮釋,呈現出社會關係與文化價值體系的契合。「摯見」意在繫連人群而理解自身定位,同時透過詮釋禮物而能深化自我。

傳說:從夏啟到秦始皇(二版)

為了解決三王墓 翻譯 的問題,作者袁珂 這樣論述:

文王夜夢飛熊兆,周穆王奏笛止霖雨,伍子胥一夜白髮,干將莫邪造雌雄二劍,孟姜女哭倒長城,塑造龐大瑰麗的中國歷史。 《封神演義》中的奇人異事、《搜神記》中的古英雄事真是假? 神話世界裡,天上或人間的各路英雄演繹出一幕幕可歌可泣的故事,這些故事無一不烙印上人類社會的足跡。千百年來,中國傳說一直擁有不朽的魅力,膾炙人口,令人百讀不厭。是中國人不可多得也無法取代的文化遺產,是一筆極為寶貴的財富。 作者集畢生之精力,從這些零碎的材料中,通過蒐集、整理、梳理、分析,並構建出神話的輪廓,使那些在時代的流變中因被誤認為聖君、或被誤認為凶神、或被拔高為創世神,而徹底失去了本來面目的神話人物各歸各

位,從架兩條龍的啟開始,到秦始皇大興土木,建蓋皇塚與阿房宮等,用簡練、流暢、平實的文字進行了系統性的陳述,搭建出中國神話傳說系譜的相對完整性和清晰性,傳說不再僅僅是故意捏造、美化前人的史詩,而是一幅動人的藝術畫作。 本書特色 作者袁珂為當代中國神話學大師。本書是他一生研究成果的集大成之作,也是中國第一部較系統的漢民族古代神話專著。因其專業系統且通俗易懂,出版三十年來,受到國內外讀者的歡迎,並且被翻譯成俄、日、韓等多種語言。其作品還被中國、日本、美國、新加坡等國選入學校課本。 書中內容除導論篇外,撰寫模式就像是故事一般,不僅文字淺顯,甚至有對話的模式,可將本書作為故事書來閱讀。此外,近幾

年來,由於大陸小說家的緣故,山海經一書重新活躍於市場,加上中國人對神話傳說一直都有神祕的好奇,這類的書籍一直是市場上較為熱門的題材 作者簡介 袁珂 當代中國神話學大師。一九四六年,曾任職臺灣省編譯館,開始系統化地研究中國神話。一九四九年後回到四川,繼續從事文學暨神話學的研究,爾後更任四川省社會科學院任研究員及中國神話學會主席。 一生著述頗豐。一九五○年,第一部神話專著《中國古代神話》出版,這是我國第一部較系統的漢民族古代神話專著,從此奠定了袁珂先生的學術聲望。之後,更先後撰寫了《古神話選釋》、《神話論文集》、《袁珂神話論集》、《山海經校注》、《巴蜀神話》(合著)等二十多部著作及八百餘

萬字的論文。 袁珂先生的多數著作在香港、臺灣均多次重印,並且被翻譯成俄、日、英、法、義、西班牙、捷克、韓國、世界語等多種語言。其作品還被中國、日本、美國、新加 坡等國入選為學校課本。

域外行旅與文學實踐:以旅歐詩人徐志摩、王獨清和王統照為例

為了解決三王墓 翻譯 的問題,作者陳奕進 這樣論述:

晚清以降,旅外先驅者如斌椿、志剛、郭嵩燾、張德彝、薛福成和王韜等人,他們的跨疆域流動不只開拓了時人嶄新的時空觀念,無形中也改變了近代中國的思想、知識與文化結構,中外各層面的交流因而頻繁起來。進入民國以後,隨著社會環境的變遷與交通運輸的迅速發展,旅行者不再局限於官僚、商人或教徒等擁有特殊身分的人士,秉持著各種原因和目的前去歐洲的人不勝枚舉,特別以留學生為主體,甚至建構了中國的新文學場域。當時的文人看待域外的「歐洲」或「歐羅巴」基本上與「世界」等同,走向歐洲即走向世界,反之亦然。對步入現代的文人來說,旅歐是一場充滿未知的世界之旅。行旅總能帶來新穎的經驗、情感與想像,生活並沉浸於異域空間塑造了他們

別具一格的人生觀與文藝觀。有趣的是,在近現代中國文學的發展進程中,越界和跨境的行為經常誘發詩或文學的革新和演變,如梁啓超的「詩界革命」是其在往返夏威夷途中有所啟發後提出的主張;黃遵憲的雜事詩是在觀察日本現代化之後借由其認知所變化出的新寫法;魯迅對中國詩人之民族擔當和摩羅詩學的精神期盼產生於他留學日本之際;胡適對新詩的思考及試驗也是在留美期間與友人論辯後的結果,這些例子都是很好的證明。因此,在這些例子當中以歐洲為首的域外文化資源扮演著不可忽視的因素。民國的詩人群中也有不少人遠赴歐洲異域,不管是遊山玩水、留學考察、流浪放逐還是避難旅居,一再地挑戰我們對「旅歐」的認知,因而他們在旅程中所產生的文學思

考與啟發更引人好奇。本文聚焦於三位同代詩人:徐志摩、王獨清和王統照特殊的旅外模式,考察他們旅歐期間的生平事跡與文學實踐,並且發掘域外行旅對他們個人與文學生命的文化意義。從他們與行旅相關的文學活動和表現,本文進而探究詩人們如何通過詩以及各種文學體裁和書寫樣式,在瞬息萬變的時代中面向世界、安頓生命和自我表述。他們的旅歐經驗每每指向的不止於中國詩的革新與創造,也觀照中國文化、文學和文體的發展。