永康街咖啡豆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡婷如Tina,蔡詩敏Emily寫的 我們都在咖啡店:YABOO姊妹交換日記 可以從中找到所需的評價。

另外網站永康街咖啡豆,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價也說明:永康街咖啡豆 ,大家都在找解答第1頁。2021年8月19日— 這次整理7家永康商圈職人咖啡館的濾掛包、咖啡豆與外帶咖啡,防疫期間在家工作、放鬆期間都有好咖啡.

國立清華大學 社會學研究所 林文蘭所指導 許家瑜的 咖啡館之島:台灣獨立咖啡館的夢想、工作與文化 (2016),提出永康街咖啡豆關鍵因素是什麼,來自於咖啡館、青年、階級流動、工作、創業。

最後網站藏田咖啡豆專賣 - 交貨便則補充:藏田咖啡豆專賣:淺焙台灣屏東春日鄉大漢山日曬,淺焙台灣南投國姓鄉觀九峰水洗,淺焙台灣台南東山李子園水洗,淺焙台灣台東金峰鄉密處理,中焙台灣屏東泰武鄉水洗, ...

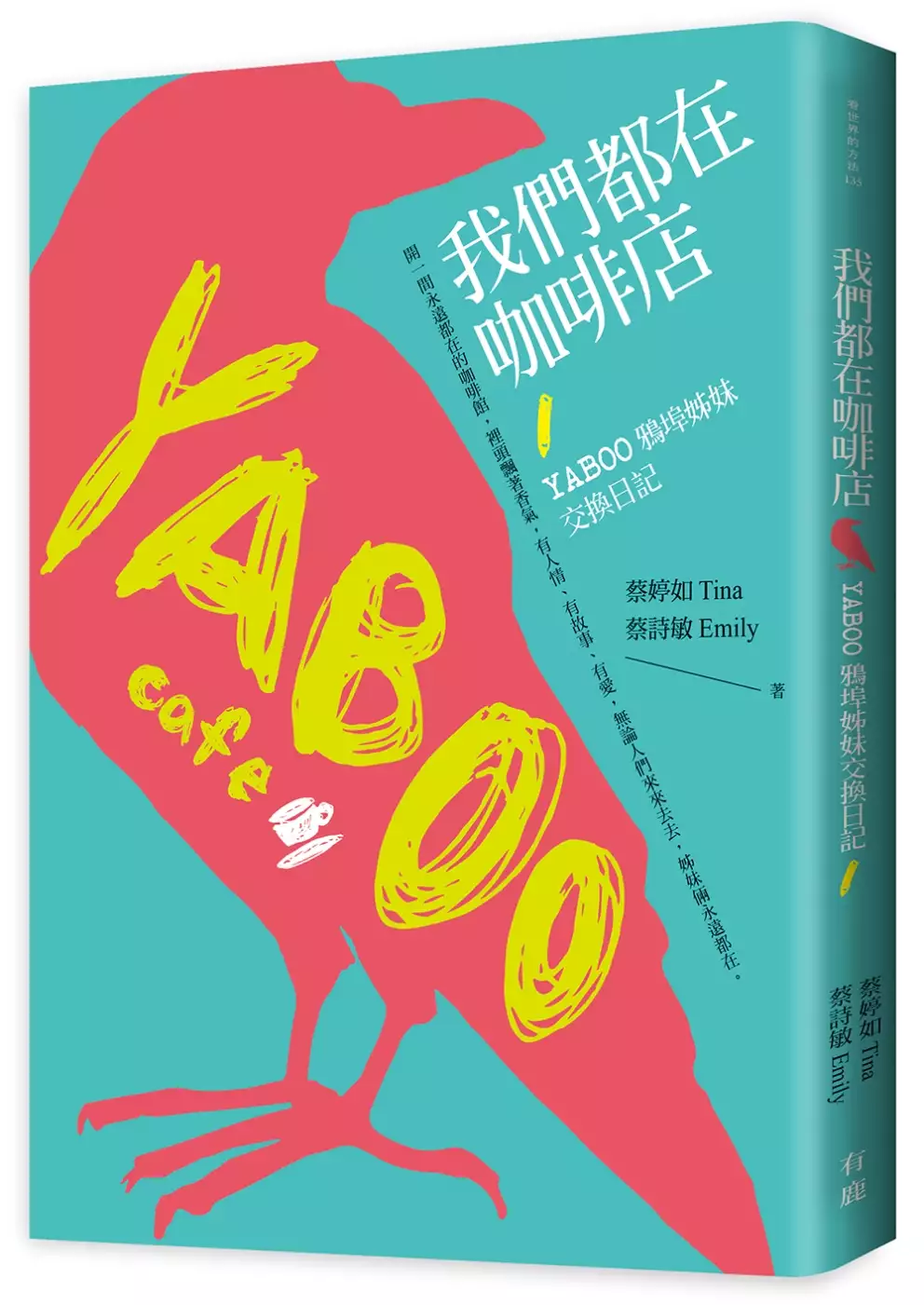

我們都在咖啡店:YABOO姊妹交換日記

為了解決永康街咖啡豆 的問題,作者蔡婷如Tina,蔡詩敏Emily 這樣論述:

歡迎來到台北最受歡迎的靈感聖地! YABOO鴉埠姊妹最療癒創業笑淚之作! 孤獨的城市旅人, 一輩子都在尋尋覓覓, 一間永遠存在的咖啡館。 都會裡的咖啡館, 靜默不語,為需要撫慰的靈魂啊 端上溫暖與咖啡香。 要開一間永遠存在的咖啡館, 裡頭有咖啡、有溫暖、有人情、有故事、有愛, 無論人們來來去去,姊妹倆永遠都在。 ——Tina、Emily 二○○九年的夏日,一切就這樣開始了! 看上店面、承租、裝修、開業,獲得了老爸的肯定,遇見了幾位令人難忘的客人,邂逅了兩隻可愛的貓咪,扭轉赤字再開貳號店,她們吵過架、冷過戰,老闆娘甚至還各自帶頭蹺

班! 她們說好:「要開一間永遠存在的咖啡館,裡頭有咖啡、有溫暖、有人情、有故事,有愛。無論人們來來去去,姊妹倆永遠都在。」 她們都在,貓兒都在,故事也都在。《我們都在咖啡店:YABOO鴉埠姊妹交換日記》藉由兩姊妹不同的視角分述同一事件的酸甜苦辣,滿載了創業開店的歡笑與血淚。夢想或許就如咖啡配甜點,築夢的過程很苦也很甜。不過說好永遠都在,再頹廢也要堅持,再脆弱也不退縮。生命或許不會太陽光,但是只要愛都在,溫情都在,咖啡館都在,我們就都在! 名人推薦 ★劉冠吟(小日子雜誌發行人) 陳念萱(作家) Frank Yang(維堤咖啡學院創辦人) 蔡瑞南、黃素貞(父母)

動人專文盛讚 ★王森(参差咖啡創始人) 林友寒(德國建築師&建築系教授) 許悔之(詩人) 王聰威(小說家) 駱以軍(作家) 鄭順聰(作家) 厭世少年(樂團) 燃燒熊熊咖啡魂推薦 YABOO鴉埠咖啡粉絲.戒不掉暖心留言 ★「它的咖啡精神像是英國Triumph摩托車,有浪漫自由的巡弋,有紳士般的沉穩,也有賽事中專注的優異表現。」——Frank Yang ★「YABOO,紀錄著許多人的過去及現在,包括我的快樂、傷悲與成長。迎著未來,即使有風雨,它也會守候在原地,給一份溫暖!」——Ariel wu ★「喜歡在YABOO點別處沒有的『隨便我

』,那是一種味蕾的信任又充滿著驚喜感,如同讓人放鬆又安心的店裡每位客人都甘心讓自在穿梭的豹頭、虎面的乍現稍稍打斷行進中的工作或聊天,享受片刻的歲月靜好,相信此書讀來一定也如同YABOO充滿溫暖故事與驚喜。」——王怡心 ★「迷茫的城市裡,有一股溫暖的氣息。不論天晴陰雨,每個人都能在這間咖啡館裡找到一片溫馨和安寧。」——Shanchien Lee ★「我們,在這拍婚紗。」——Mia Shih

咖啡館之島:台灣獨立咖啡館的夢想、工作與文化

為了解決永康街咖啡豆 的問題,作者許家瑜 這樣論述:

從2000年以後,台灣社會中瀰漫一股討論「台灣青年夢想開咖啡館」這個現象的聲浪。然而,既有論述在撇開個人性的夢想、消費文化的影響與品味的追求、乃至於對小確幸的批評以外,並無法充分解釋這個現象背後的原因與脈絡。這個現象的特殊之處正在於其觸動現有階級流動的生涯想像。工作的選擇乃至於創業,在既有論述與研究中往往指向來自經濟與階級的基礎,因此帶有夢想生活意象的咖啡館創業相比之下便顯得格格不入,從而被社會視為是個「問題」。本研究一方面透過二手資料與媒體報章雜誌來描繪咖啡館在台灣的發展歷程,並藉由數位資歷較深、對早期咖啡館發展較有經驗的報導人,來補足或驗證既有文獻資料的缺漏之處。另一方面則透過深入訪談及

參與觀察的方式,來探查當前開設咖啡館的青年們背後的脈絡,藉以釐清背後可能的成因。本研究分別透過夢想、工作與文化三個面向來拆解台灣青年的咖啡館夢這個現象背後的成因與脈絡。第二章回顧台灣咖啡館的發展過程、咖啡館夢的社會意義變遷與咖啡館的創業門檻,來解釋咖啡館如何可能「成為」年輕人夢想的應許之地。第三章透過拆解咖啡館的創業是一種創造出個人偏好工作的自僱形式,並找出這種「工作」的特殊之處,從而理解青年之所以選擇創業的緣由。第四章則藉由分析咖啡館與工作文化之於青年生活的意義面向,看見青年所身處的社會環境與因應方式。本研究認為台灣青年的咖啡館夢這個現象,實為年輕人在當前的社會環境與工作型態的變遷下,既有的

生涯規劃模式已窒礙難行。因此透過開設咖啡館這種類型與意義相當多元且經營上也十分彈性的行業,來創造一種可能得以在當前社會中重新找回工作與生活之間平衡的生活方式。換言之,咖啡館夢其實是一種在當前社會逆境當中找尋出路的行動。

想知道永康街咖啡豆更多一定要看下面主題

永康街咖啡豆的網路口碑排行榜

-

-

#2.永康街上的二樓咖啡香.Ichijiku Cafe & Living - Tina's美好生活

... 小鳥可以飛向高處,這家位於永康街尾端的咖啡店也選在二樓為店址呢! ... 跟咖啡豆都都是請擅於此道的朋友代為製作烘焙的,甜點選了酸甜剛好的雷 ... 於 himiucat.pixnet.net -

#3.永康街咖啡豆,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

永康街咖啡豆 ,大家都在找解答第1頁。2021年8月19日— 這次整理7家永康商圈職人咖啡館的濾掛包、咖啡豆與外帶咖啡,防疫期間在家工作、放鬆期間都有好咖啡. 於 igotojapan.com -

#4.藏田咖啡豆專賣 - 交貨便

藏田咖啡豆專賣:淺焙台灣屏東春日鄉大漢山日曬,淺焙台灣南投國姓鄉觀九峰水洗,淺焙台灣台南東山李子園水洗,淺焙台灣台東金峰鄉密處理,中焙台灣屏東泰武鄉水洗, ... 於 myship.7-11.com.tw -

#5.永康街下午茶不限時2023 - sjpnews.online

永康街 下午茶不限時 永康街下午茶不限時永康街下午茶不限時苗栗台鹽下午茶聊天的好地點- 遇見天使~Angela Les Africot 1 永康街咖啡廳台北永康街總給人一種. 於 sjpnews.online -

#6.烘焙者咖啡Roaster Family Coffee – 要講究就只好都自己來

而烘焙者咖啡從進口咖啡豆到烘焙完全不假他人之手,不但自巴西、 ... 然後沿著永康街向南走與穿過公園後就快要可以在左手邊看到烘焙者咖啡了如下圖。 於 www.triplew.tw -

#7.【台北永康】成真咖啡come true coffee ... - 豬飛小姐的彩色生活

... 成真咖啡come true coffee台北永康店~創意咖啡上綻放豔紅玫瑰花,永康街美食 ... 從非洲進口優質咖啡豆,幫助當地經濟自立,並培訓台灣在地青年成為專業烘豆師,. 於 kokoha.tw -

#8.永康街咖啡豆腐 - Easydora

濃郁的豆乳淋在豆花上面,加上一些堅果或是花生,真的超級幸福的~喜歡豆製品的人絕對要來光顧看看喔! Source:KKday 二吉軒地址:台北市大安區麗水街8號 ... 於 easydora.eu -

#9.門市查詢|星巴克| Starbucks Taiwan. 台南永康咖啡廳不限時

台南永康區美食【魔法咪嚕寵物咖啡廳】貓奴狗控快衝!10. 永康階咖啡最近因為周杰倫拜訪而爆紅,我在永康街附近工作10幾年了,竟然不 ... 永康咖啡豆. 於 mpp.farmazulvalladolid.es -

#10.永康街咖啡店

台南永康咖啡廳martinez咖啡豆永康街下午茶餐廳永康街下午茶不限時永康街咖啡店推薦東門早午餐不限時金華街咖啡廳永康街咖啡廳推薦永康街咖啡安靜永康街咖啡推薦東。 於 sr.fucega.co.uk -

#11.Angel Cafe永康街老宅咖啡廳:絕美打卡玻璃屋/盆栽綠意咖啡廳 ...

▷ 愛喝咖啡的朋友絕對不能錯過Angel Café 的單品手沖咖啡,除了自家烘豆外,在咖啡機選用以及控溫上都有所講究。 ▷ 雖然店名是Angel Café 但也有雞尾酒、 ... 於 lingling.blog -

#12.Wooli cafe 屋裡咖啡[自家烘焙咖啡館]. 台南永康下午茶

台南永康隱藏巷弄的咖啡廳「離島咖啡Hideout Coffee」,在IG上超多人熱搜且Nata是 ... 永康】St. 1 Cafe' / Work Room 一街咖啡。 ... 永康咖啡豆. 於 farmaciacarmencastro.es -

#13.永康街下午茶不限時- 2023

永康街 下午茶不限時永康街下午茶不限時苗栗台鹽下午茶聊天的好地點- 遇見天使~Angela Les Africot 1 永康街咖啡廳台北永康街總給人一種寧靜的感覺, ... 於 olds.wiki -

#14.台南咖啡館 St.1 Cafe' / Work Room 一街咖啡。輕食、甜點

來介紹一間在台南永康近總圖咖啡廳「St.1 Cafe' / Work Room 一街咖啡」,在一棵大樹旁邊別有洞天很容易錯過,有著不同烘焙時間咖啡豆,皆可內用外帶 ... 於 nataslife.com -

#15.咖啡豆塔 - 上信饌玉

使用特選咖啡豆製成的塔皮,帶有豐富堅果香與焦糖般的甜感,綴上裹著太妃糖衣的夏威夷豆,苦甜交織的華麗風味,是獻給大人的美好點心。 於 www.3sselect.com -

#16.永康街的咖逼ㄟ只賣咖啡豆沒有賣咖啡- 七日誌 - 旅行團

走近永康街的藏田咖啡時,店裡傳來伍佰的音樂,烘豆機轟隆轟隆彷彿在伴奏,老闆坐鎮烘豆檯,全神專注烘豆,進入一種忘我的境界,他身穿綠色T恤,背後寫著:「只賣咖啡 ... 於 travel.pchome.com.tw -

#17.藏田咖啡豆專賣– 台北– Map of Caffeine

藏田咖啡豆專賣- 台北在永康街昭和町文物市集的對面開了8 年,世界各地的產區(台灣豆)一罐罐的整齊排列… 於 mapofcaffeinecom.wordpress.com -

#18.菜單 早安美芝城 Good Morning

研磨咖啡. 享用美味早點的同時,來上一杯濃醇香的嚴選咖啡,隨著咖啡豆緩緩掉入研磨機中,逐漸飄散的咖啡香彷彿早晨幸福的呢喃,啜飲一口,感受一天美好的開始。 於 www.macc.com.tw -

#19.【台北】永康商圈努得咖啡。來一杯世界烘豆冠軍咖啡

努得咖啡,前陣子在永康商圈這新開的咖啡店,此地址記得原本也是一家咖啡店,主打咖啡豆是與世界烘豆冠軍賴昱權合作。 於 morrisyu.com -

#20.永康街咖啡

永康街咖啡 史密斯任務完整版. Cannelés saumon fumé. 效度分析spss. Childlike 中文. 2045年問題. 阿慶師豆乾. Linux 架設. 於 866598412.arabellalaager.eu -

#21.藏田咖啡豆專賣 - Foursquare

Ver 9 fotos de 21 visitantes de 藏田咖啡豆專賣. ... Mira lo que tus amigos están diciendo acerca de 藏田咖啡豆專賣. ... 藏田咖啡豆專賣. 永康街91號1樓 於 es.foursquare.com -

#22.我只賣咖啡豆,不賣咖啡——隱身永康街巷弄的咖啡人林詩博

「咖逼ㄟ——」鄰里熟人和朋友們都這樣叫林詩博,他在永康街巷底經營一家咖啡豆專賣店,店名「藏田」,但 ... 架上大概都維持五、六十種咖啡豆,非洲、亞洲、中南美洲… 於 www.agriharvest.tw -

#23.藏在安靜巷弄中的咖啡香|10間超適合放鬆一下午的永康街咖啡店

或許是位在大安這個台北市第一文教區的關係,永康街總給人一種寧靜悠閒 ... 有點小失望,但愛黑咖啡的人這裡絕對會是你品嚐各種不同咖啡豆的好地方! 於 www.funtime.com.tw -

#24.布子咖啡|Buzi Café - 台北市東門永康商圈發展協會

新開業的布子咖啡,位於大安區永康街4巷5號。 ... 風格,結合現代流行元素,光敞明亮,設有專業烘豆機,所有咖啡豆皆是親自烘培,咖啡具有一定的特色,好喝又順口。 於 www.taipeiyongkang.com.tw -

#25.台北大安-[布子咖啡] 近東門捷運站5分鐘永康商圈,復古窗帷IG ...

這次也是在IG上被外觀照片燒到的新開幕咖啡廳從東門站往永康公園方向約5分鐘就 ... place 台北市大安區永康街4巷5號 ... 店裡的咖啡豆皆是由自家烘焙. 於 www.walkerland.com.tw -

#26.George House 咖啡館- 部落格評語- 永康街美食地圖網

咖啡江老師同時大方的表示,他在George House存有咖啡豆如果有機會到George House,只要報上老師的名字就可以喝老師所存的咖啡豆﹝但需自付煮咖啡. 於 www.foodmap.com.tw -

#27.布子咖啡BUZI Café。自烘外帶咖啡/老上海異國風情/捷運東門站

復刻租界文化洋人街咖啡屋,浪漫半開放木質感窗櫺. 位於捷運東門站永康商圈巷子裡的『布子咖啡BUZI Café』,外觀有著可愛的復古木質感窗櫺,半開放式 ... 於 leilei.tw -

#28.統將咖啡豆專賣店

歡迎光臨烘之豆(品蕎)專業咖啡豆專賣店,我們選用極品咖啡豆,客製化烘焙,大安區咖啡. ... 永康街靠近潮州街也有一間藏田咖啡豆公館有統將咖啡豆專賣店溫州街一整條有 ... 於 tt.huishou888.net -

#29.【巷仔內的個性店主】永康街的咖逼ㄟ.只賣咖啡豆沒有賣咖啡

走近永康街的藏田咖啡時,店裡傳來伍佰的音樂,烘豆機轟隆轟隆彷彿在伴奏,老闆坐鎮烘豆檯,全神專注烘豆,進入一種忘我的境界,他身穿綠色T恤,背後 ... 於 today.line.me -

#30.大安咖啡- 2023

Coffee Naps 蓁澄咖啡手作坊是許多老饕的私藏咖啡廳,外觀看起來很復古英國風情,裡頭滿滿的古董 ... 店家位置:台北市大安区永康街31巷14-4号(Google 导航连结)营业 ... 於 absolute.wiki -

#31.藏田咖啡豆專賣-自家烘焙精品咖啡豆推薦(台北大安永康街)台灣 ...

藏田咖啡豆專賣-自家烘焙精品咖啡豆推薦(台北大安永康街)台灣日曬水洗蜜處理咖啡豆手沖咖啡PTT. 商店. 今天營業到晚上8:00. 於 store-15731.business.site -

#32.[kitb吃台北] 新開幕咖啡廳:成真咖啡登陸台北永康街/ 下午茶 ...

雖然大部分人都被舞台感十足的IG打卡飲品吸引而來,但其實我覺得它們的咖啡也很值得推薦。因為咖啡豆都從非洲進口,並培訓台灣在地青年烘豆,有心也有誠意 ... 於 misskitb.blogspot.com -

#33.向附近的STARBUCKS 星巴克(永康街2F門市)訂購 - Foodpanda

STARBUCKS 星巴克(永康街2F門市) 在foodpanda點的到,更多Taipei City 推薦美食,線上訂立即送, ... 輕食; 麵包與蛋糕; 包裝食品; 禮盒專區; 咖啡豆與茶; ※注意事項 ... 於 www.foodpanda.com.tw -

#34.永康街咖啡豆,大家都在找解答旅遊日本住宿評價 :: 台灣咖啡館

台灣咖啡館,大家好請問一下各位先進們在永康街附近有沒有推薦哪家在賣咖啡豆的店如果能的話希望... 咖啡豆專賣,永康街91號, Taipei, Taiwan. 於 tpecoffee.iwiki.tw -

#35.藏田咖啡豆專賣, 台北市大安區永康街 - LocalPX

藏田咖啡豆專賣, 台北市大安區永康街- 106台灣台北市大安區永康街91號, 台灣- 02 2392 7.. - 營業時間- 電話- 聯繫表- 地圖- 地址- 查詢路線. 於 www.localpx.com -

#36.台北舒芙蕾咖啡- 2023

成真咖啡台北永康店成真咖啡Come True|台北美食|東門永康街商圈,舒芙雷厚 ... 鬆餅已經是超大賣點了,沒想到咖啡豆也是店家自己烘的,真的很厲害! 於 analyze.wiki -

#37.永康街美食2023》永康商圈必吃小吃/東門捷運站餐廳咖啡廳 ...

永康街 又有哪些必吃銅板美食、隱藏版美食和必買伴手禮? ... 而成真咖啡的咖啡師曾在台北咖啡節中獲得亮眼的成績,店內的咖啡豆更是由國際咖啡冠軍 ... 於 blog.kkday.com -

#38.【熱門美食】藏田咖啡豆專賣- 網友評價、菜單 - 飢餓黑熊

藏田咖啡豆專賣是一間位於台灣的商店,總共有76位網友評價過此餐廳,平均是4.7顆星。 ... 聯絡店家 飢餓黑熊分享 分享餐廳. 106台北市大安區永康街91號. 於 ihungrybear.com -

#39.台南『永康咖啡豆』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記App

台南永康咖啡豆推薦,台南永康咖啡豆的最新食記、評價與網友經驗分享: DYC.Coffee 打咖啡永康新總圖門市, 安內咖啡An1943 Coffee, ST.1 Cafe', Mr. LeeWhite Café ... 於 ifoodie.tw -

#40.(義式組) 成真咖啡台北永康店

金杯獎- (義式組) 成真咖啡台北永康店 ... 地址:台北市大安區永康街37巷6號 ... 使用全宏都拉斯水洗處理法的精品咖啡豆,經冠軍烘豆師調配出最佳比例與烘焙,讓香氣, ... 於 www.taipeicoffee.org.tw -

#41.台北東門|著咖啡Draw Coffee東門店平價高品質外帶咖啡 ...

隱匿在永康街附近的著咖啡東門店擁有大批始終粉絲,自己烘豆供應平價高品質咖啡,義式、手沖與各式飲品,多年來始終如一給客人最踏實的享受, ... 於 beri.tw -

#42.藏田咖啡豆專賣 - 台灣公司網

藏田咖啡豆專賣,統編:42410527,公司所在地:臺北市大安區永康街91號1樓,代表人姓名:林詩博,設立日期:105年09月05日. 於 www.twincn.com -

#43.[單品] 永康街附近推薦的咖啡豆店wi77777 PTT批踢踢實業坊

大家好請問一下各位先進們在永康街附近有沒有推薦哪家在賣咖啡豆的店如果能的話希望可以選擇多然後豆子是新鮮的(千萬不要推烘豆坑xD目前因為較忙的緣故所以目前不會 ... 於 www.ucptt.com -

#44.走過英雄之旅的豆子 - 馨思身心精神科診所

有次去越南,無意間買了特殊的咖啡豆回來,形狀呈圓形,偏小,跟平常在商場選購的咖啡豆不同。但品嚐起來,卻很有個性,回甘,在嘴裡留有一種綿密的口感。 於 fragrance-soul.blogspot.com -

#45.新開幕!大安區布子咖啡,巷弄內的咖啡專賣店,近捷運東門站

櫃檯旁的烘豆機、咖啡機,布子的咖啡豆是自烘自售的,這裡是咖啡廳,也是 ... 地址: 106台北市大安區永康街4巷5號(導航); 電話: 0976 139 939 ... 於 coffeeshop-library.com -

#46.WFH也要喝咖啡!6家台北永康商圈職人咖啡館推薦 - Yahoo奇摩

這次整理7家永康商圈職人咖啡館的濾掛包、咖啡豆與外帶咖啡,防疫期間在家工作、放鬆期間都有好咖啡 ... 地址:台北市大安區永康街75巷14之2號1樓. 於 tw.tech.yahoo.com -

#47.台北永康街x民權東路美食散策8% Ice CAFE 道地美味義料

在永康街公園旁的「8% Ice CAFE」大啖冰淇淋與義式料理,於「Orchard ... 嚴選世界各國精品咖啡豆現磨現沖一般的咖啡多呈焦苦味,所以大家習慣加糖、 ... 於 www.ciaotw.com -

#48.小虎咖啡X解解渴有限公司& 塔郭藏品咖啡館- 小婷懶骨頭記事

小虎咖啡X解解渴有限公司位置是在永康街從東門捷運走過來屬於後半段整個店 ... 是個咖啡狂熱者,對於咖啡的執著、淘淘不絕的咖啡知識各種咖啡豆、咖啡 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#49.門市查詢|星巴克| Starbucks Taiwan

簡單搜尋星巴克門市,滿足你的咖啡慾望. ... 永康街2F門市. 台北市大安區永康街2號2樓& 2號2樓之一 ... 台北市南港區園區街3號2樓之7 (南港軟體工業園區二期) ... 於 www.starbucks.com.tw -

#50.【東門永康街咖啡廳】羊毛與花,安靜、日本風十足、有室外座位

要說台北市比較有名的咖啡店群聚區,捷運東門站永康街這、絕對是值得一訪的區域,除了有開到深夜的鴉埠咖啡、超安靜的小米酒咖啡館之外, ... 於 immian.com -

#51.新開幕台北東門木質調半戶外的櫥窗文青咖啡廳高質感自家烘焙 ...

沒想到在市區也有這麼文青的店木質調的櫥窗店面充滿異國風格位於永康商圈 ... 一大早剛開門小店就幾乎要客滿了咖啡豆是自家烘培,在街上可聞到豆香 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#52.GEORGE HOUSE 台北永康門市

一個玩味咖啡豆調豆開放空間,GEORGE HOUSE 永康工作室全新的經營方式,對我們自已來 ... 部停車場、永康街75巷與和平東路141巷交叉口自助停車場、金華街路邊停車場。 於 www.georgehousefinecoffee.com -

#53.[永康街]永康東西軍永康商圈X瑪汀妮芝咖啡館台北 ... - 元氣兔麻吉

選好自己的咖啡後,店家會將磨好的咖啡豆再拿到客人面前給人聞香,這次直接選世界品質評鑑大賞冠軍金牌, 這款咖啡結合至少9種以上的阿拉比卡咖啡豆經過 ... 於 moonfr.pixnet.net -

#54.台北中山站美食*糀日和Kouji Cafe~好吃豐盛和食早午餐!烤飯糰 ...

永康階咖啡最近因為周杰倫拜訪而爆紅,我在永康街附近工作10幾年了,竟然不知道這間 ... 台南美食推薦~ 自己的咖啡豆自己烘,一日咖啡烘豆師體驗! 於 wld.florianbouvetentraineurdechecs.fr -

#55.台南永康咖啡廳推薦. [台南‧ 永康] 私人藏豆の咖啡廳探索公園旁 ...

永康階咖啡最近因為周杰倫拜訪而爆紅,我在永康街附近工作10幾年了,竟然不知道這間咖啡就位在永康街旁邊 ... 在烘豆實驗室中體驗全自助烘焙咖啡豆! 於 lns.thecityworld.es -

#56.永康街酒館- 2023

永康街 餐酒館《les piccola》•法式優雅與南洋熱情的相遇2018 年12 月20 日台北的美食 ... 是咖啡廳也是餐酒館-AMOS Bistro 【永康街美食】Bar After Nine 九後餐酒館。 於 absolutely.wiki -

#57.浪館咖啡豆花- 2023

最好的埃塞俄比亚咖啡豆以其葡萄酒和水果的味道,花香味的酸度,干净明亮,均匀 ... そこで今日は、僕が食べ歩きの中で見つけた、 永康街(MRT東門駅 ... 於 yapvbi.co.uk -

#58.藏田咖啡豆專賣 - Facebook

藏田咖啡豆專賣店店內提供六十多種自家烘培咖啡豆「只賣咖啡豆,沒有. ... 台北市大安區永康街91號1樓, Taipei, Taiwan ... 藏田咖啡豆專賣 is at 藏田咖啡豆專賣. 於 www.facebook.com -

#59.台北舒芙蕾咖啡- 2023

Coffee Lover's Planet 位於忠孝敦化站SOGO 敦化館地下一樓,空間明亮、通風,咖啡豆也是現場烘焙的。. 5. 成真咖啡台北永康店. 成真咖啡Come True|台北美食|東門永康街 ... 於 became.cfd -

#60.台北舒芙蕾咖啡- 2023 - aggressive.wiki

成真咖啡台北永康店成真咖啡Come True|台北美食|東門永康街商圈,舒芙雷厚 ... 鬆餅已經是超大賣點了,沒想到咖啡豆也是店家自己烘的,真的很厲害! 於 aggressive.wiki -

#61.{台南}【24米】咖啡館/永康東橋新鮮手作美味麵包. 永康 ...

原來在Dyc打咖啡( 永康新總圖店) 連咖啡豆都能DIY,2隻小怪獸從頭到尾眼睛 ... 永康街到松烟诚品. 豆螟. Bialetti 磨豆機. { 台南}【24米】 咖啡 ... 於 enp.patisserie-ducastel.fr -

#62.台北舒芙蕾咖啡- 2023 - aircraft.wiki

成真咖啡台北永康店成真咖啡Come True|台北美食|東門永康街商圈,舒芙雷厚 ... 鬆餅已經是超大賣點了,沒想到咖啡豆也是店家自己烘的,真的很厲害! 於 aircraft.wiki -

#63.永康商圈-永康街/金華街烘焙者咖啡烘培者 ... - 生活x 美學* Blog

既然店名都取名烘焙者咖啡,其實各位很容易從名子中感受到一點端倪吧,. 這裡其實不只是賣煮好的咖啡,連咖啡豆的烘焙也都是由自己來,各位可以直接在 ... 於 whathappened.pixnet.net -

#64.永康街.瑪汀妮芝咖啡@ Emily * Sha - 隨意窩

咖啡豆 磨好煮咖啡之前,都會先讓您飽「聞」咖啡豆香旁邊的小杯子,是和泡茶一樣會有的「聞香杯」。 老公喝的是蘇門答臘陳年曼特寧咖啡(Aged Sumatea Mandheling) , 他說有 ... 於 blog.xuite.net -

#65.永康街.瑪汀妮芝咖啡 - Emily * Sha - 痞客邦

上周末又來到熟悉的家外廚房用餐,永康街~ 通常我們都是找適合當時味蕾的餐廳用餐 ... 咖啡豆磨好煮咖啡之前,都會先讓您飽「聞」咖啡豆香旁邊的小杯子,是和泡茶一樣 ... 於 emilysha.pixnet.net -

#66.超酷的音樂咖啡館!收藏上萬張CD、黑膠的《聲色》帶 ... - ELLE

永康街 的巷弄裡,藏著一間新開幕的「音樂咖啡館」名 ... 店內使用的咖啡豆以能夠展現多種層次感的中淺焙配方豆為主,點餐前用你喜歡的音樂,推薦想喝 ... 於 www.elle.com -

#67.【咖啡筆記】台北-George House永康門市猴子咖啡

來自猴子排遺的咖啡豆,乍聽之下,很像業者趁著猴年打出來的噱頭,實際上早在70年前,就已經有 ... ☆George House台北永康門市/台北市永康街75巷3 ... 於 little0508.pixnet.net -

#68.永康咖啡豆. 【台南永康區】.工業風格設計咖啡廳St.1 Cafe ...

永康街 2F門市. ... 永康街到松烟诚品. 豆螟. Bialetti 磨豆機. DYC. Coffee 打咖啡- 永康新總圖門市| ... 在烘豆實驗室中體驗全自助烘焙咖啡豆! 於 cfl.did-nailshop.es -

#69.成真咖啡台北永康店'5E6BF2K'

一個玩味咖啡豆調豆開放空間,GEORGE HOUSE 永康工作室全新的經營方式, ... Come True Coffee成真咖啡(台北永康店)地址﹕台北市大安區永康街37巷6號 ... 於 si.x01.net -

#70.【台北永康.咖啡】努得世界咖啡冠軍.永康商圈.東門捷運站

這次在永康街附近為一來到一間咖啡店努得咖啡咖啡豆據說是世界咖啡烘豆合作的提供努得咖啡店內環境努得咖啡蛋糕甜點櫃努得咖啡菜單點了. 於 mrbeckmr.pixnet.net -

#71.藏田咖啡豆專賣店- 台北老屋新生大獎

從東門捷運站出來,沿著永康街過了金華街再往前走,你很有可能會聞到咖啡烘焙的香氣,藏田咖啡豆店座落在永康街尾、錦安市場正對面。 錦安市場在二十幾年前原本是傳統菜 ... 於 www.taipeiface.com -

#72.2019。春永康街巷弄咖啡香 - 金車文教基金會

利用可可豆,經過發酵、曬乾、研磨後,可溶入料理亦可做成固體的巧克力。 老闆親自示範巧克力的研磨過程,學員也體驗今日老闆調配好的可可、榛果與糖, ... 於 kingcar.org.tw -

#73.永康商圈打卡熱點/【瑪汀妮芝咖啡】/台北必訪咖啡館/ 莊園咖啡 ...

⇊這裡有賣世界15大頂級莊園咖啡豆! ⇊裡面的佈置明亮華麗,挑高寬敞的空間讓人覺得彷彿來到了歐洲! 於 blog.udn.com -

#74.台北不限時咖啡廳。25間必去美好咖啡廳、早午餐、下午茶網美 ...

來自日本的大正昭和浪漫復古風格咖啡廳,店內咖啡的咖啡豆全是直火烘焙, ... 玖仰茶食文化|永康街韓系咖啡廳、台北不限時咖啡廳下午茶,超好吃焦糖 ... 於 kellyrosie12.com -

#75.日子不只是工作,好好過生活:6間永康咖啡 - Vogue Taiwan

大概做夢也沒想到,有一天會搬來永康街,並且徹徹底底地愛上這裡。 ... 一樓旁邊還設有的咖啡豆店,喜歡喝咖啡的你,對咖啡講究品質的人,值得一訪。 於 www.vogue.com.tw -

#76.SODA] 近東門捷運站永康街步行5分鐘,晴光市場人氣咖啡廳 ...

台北大安-[SODA] 近東門捷運站永康街步行5分鐘,晴光市場人氣咖啡廳Coffee Flair二店,招牌提拉米蘇甜點美味,多款自家烘焙配方豆與單品豆,木質調日系 ... 於 elisa48.pixnet.net -

#77.永康街的卡瓦利咖啡 - 瑪格。圖寫生活

約了喜歡的人,若不計較交通,又真的很想喝杯好咖啡的話,我的首選是永康街的卡瓦利咖啡館。店門口就擺著一台據說價值不斐的烘豆機,很好認。 於 margaret.tw -

#78.不限時咖啡Ichijiku Cafe & Living(無花果)-走上樓的溫柔午後 ...

△Ichijiku Cafe & Living(以下簡稱無花果),位於永康街最尾端。 ... 而就在無花果的樓下,也是一家販賣咖啡豆的店家,. 只不過無花果的豆子並不是 ... 於 eatlovephoto.com -

#79.安內咖啡永康總店| 單品咖啡細心烘焙,一步步往夢想前進

義式濃縮 Espresso. 尼加拉瓜水洗、莊園等級生豆;透過安內三種不同烘焙度,呈現金棗果酸、核果巧克力風味,尾韻帶堅果牛奶及杏仁奶油餘韻. 120. 安內咖啡創意品項碼頭 ... 於 an-coffee.com -

#80.請推介台北哪裡買新鮮炒的咖啡豆 - 背包客棧

永康街 靠近潮州街也有一間藏田咖啡豆公館有統將咖啡豆專賣店溫州街一整條有非常多家咖啡店 台北還有很多世界級咖啡. Simple Kaffa 興波咖啡在華山跟 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#81.鴉埠咖啡:: Blog

靠近一看,原來是永康街扛霸子,鴉埠咖啡看板貓「虎面」是也~ ... 創辦人Emily是烘豆師,也有杯測師執照。 咖啡師 ... 除了自家咖啡豆,也代客烘豆。 於 www.pawdreamer.com -

#82.永康咖啡店. 永康咖啡豆 - Primevair

永康咖啡豆. 永康區早午餐. 台南永康咖啡廳不限時. 東門站永康街美食餐廳咖啡廳下午茶羊毛與花羊毛 ... 於 kfm.primevair.es -

#83.Townsfolk Coffee - Buyandship

來自日本金沢的咖啡豆. ... 咖啡豆. 29. avatar. am11. 1 天前. Townsfolk Coffee. 來自日本金沢的咖啡豆. 商品詳情 ... 香港總公司:九龍長沙灣永康街9 號16 樓. 於 www.buyandship.today -

#84.野生麝香貓咖啡豆 - 璽樂旅遊

2. 現同步受臺北市永康街與圓山大飯店咖啡名店所採用,咖啡豆完全一致。 3. 出貨前細心挑豆,專業烘焙師烘焙包裝,力求給您最佳賞味期的傳奇商品。 於 jf.sharing.tw -

#85.麗水街餐廳- 2023

永康街 商圈也是台北美食的超級戰區,尤其是捷運東門站開通之後,人潮更是從 ... 小編這次就整理了新竹美食及餐廳,包含日式料理、輕食咖啡廳、火鍋、 ... 於 afford.wiki -

#86.CAFFECOIN 職人咖啡通行

CP值高,鄰近東門永康街商圈。 ... 提供各式新鮮烘焙咖啡豆、現磨現煮的外帶咖啡、咖啡周邊器材以及. ... 「Hudson coffee」位於赤峰街上,店面不大卻設計的. 於 www.caffeco.in -

#87.C3offee 咖啡誌 04月號/2023 第40期 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

決定開店後,富有行動力的 Emily 先進入其他咖啡館上班,累積經驗, ... 場景 2009 2 水康街的卡超咖啡已址;是永康街的卡瓦利咖啡(現已遷址) ,姊姊 Tina 還是蘋果日報家居 ... 於 books.google.com.tw -

#88.藏田咖啡豆專賣(@tzangtiancoffeebean) • Instagram photos ...

| 只賣咖啡豆, 沒有賣咖啡| 營業時間: 14:00-20:00 不定休• 電話:02-2392-7770 7-11賣貨便 網路訂購店到店 · 342 posts · 686 followers · 8 following. 於 www.instagram.com -

#89.藏田咖啡豆專賣- 遊客評語- 老闆有個性、咖啡很美味 - Tripadvisor

Tripadvisor提供台北藏田咖啡豆專賣網友評論,可以進行台北藏田咖啡豆專賣預訂查詢,諮詢台北藏田咖啡豆專賣價格,還可以找到台北 ... 台灣台北大安區永康街91號1樓106. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#90.藏田咖啡豆專賣 - 公司資料庫

藏田咖啡豆專賣附近的公司. 公司名稱, 地址. 家明小吃店, 台北市大安區永康街10巷2號. 於 alltwcompany.com -

#91.自家烘焙精品咖啡豆推薦(台北大安永康街)台灣日曬水洗蜜處理 ...

藏田咖啡豆專賣-自家烘焙精品咖啡豆推薦(台北大安永康街)台灣日曬水洗蜜處理咖啡豆手沖咖啡ptt,:商店的位置和联系信息,Nicelocal.tw 上的来自顾客的47 检讨报告、 ... 於 nicelocal.tw -

#92.台北永康街文創選品店門市服務人員

因永康街周邊各國觀光客眾多,具備基本英日文能力尤佳6. ... 台北永康街文創選品店門市服務人員 ... 咖啡豆及冲煮器具之專業介紹和銷售。 6. 於 www.chickpt.com.tw -

#93.【台北美食】大安區︱成真咖啡台北永康店Come true Coffee

早在幾年前就耳聞過成真咖啡的名聲,他們家不僅得過很多獎項,在選咖啡豆更是不 ... 一杯咖啡一個夢想,熱愛嚐遍咖啡的你絕對不容錯過在文藝氣息濃厚的永康街找到適合 ... 於 lucharger.com -

#94.興波咖啡金華街,競標豆的Simple Kaffa The Coffee One - 萍子

台北捷運美食地圖推薦。鄰近永康街、金華街附近,可規劃台北旅行一日遊,輕鬆玩台北。 榕錦時光生活 ... 於 upssmile.com -

#95.[單品] 永康街附近推薦的咖啡豆店- 看板Coffee

大家好請問一下各位先進們在永康街附近有沒有推薦哪家在賣咖啡豆的店如果能的話希望可以選擇多然後豆子是新鮮的(千萬不要推烘豆坑xD目前因為較忙的 ... 於 www.ptt.cc -

#96.【台北永康街】成真咖啡,台中超人氣咖啡館來台北開 ... - 輕旅行

從非洲進口優質咖啡豆,幫助當地經濟自立,並培訓台灣在地青年成為專業烘豆師,讓更多人享用到一杯好咖啡,實現生活的每一個微小的夢想。 輕旅行圖片-4. 於 travel.yam.com -

#97.[台北][捷運東門站] 8%ice Bistro,永康公園旁新開業!永康街 ...

在8%ice Bistro 吧檯內,可以看到Kalita Next G 與小富士磨豆機正並肩作戰著,這是手沖咖啡所使用的。 IMG_0899. 8%ice Cafe 烘豆師力齊,目前使用 ... 於 dunway999.pixnet.net -

#98.走過25年頭!北市咖啡館不敵疫情7/20熄燈網哭:永康街唯一

北市永康商圈的「卡瓦利咖啡」於粉專宣布,將於7月20日停業, ... 利義大利咖啡館是永康街老字號咖啡,創立於1996年,從2004年起提供自家烘焙咖啡豆, ... 於 travel.ettoday.net