不得不然意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JonathanJMoore寫的 恐怖疾病與駭人療法:腦洞大開的醫術奇聞 和劉君祖的 從易經談商戰智慧:孫子兵法、鬼谷子、冰鑑(套書)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自天培 和大塊文化所出版 。

國立臺灣大學 哲學研究所 魏家豪所指導 張堯程的 論「因是」:從名學觀點詮釋《莊子‧齊物論》 (2016),提出不得不然意思關鍵因素是什麼,來自於《莊子》、〈齊物論〉、因是、彼是、是非、名學、儒墨。

而第二篇論文中原大學 財經法律研究所 姚志明所指導 馮玲玉的 勞動派遣契約之研究 (2014),提出因為有 派遣公司、勞動派遣、勞動契約、契約、派遣勞工、要派單位、雇主認定的重點而找出了 不得不然意思的解答。

恐怖疾病與駭人療法:腦洞大開的醫術奇聞

為了解決不得不然意思 的問題,作者JonathanJMoore 這樣論述:

看到歷史上腦洞大開的種種治療法,你會認真希望自己不會生病: • 若有女性想要懷孕,建議她可以喝馬的精液。 • 穿狼皮可以治療皮膚癌。 • 強效避孕法:以亞麻布包裹藥草,圍在脖子上。 • 人們曾經相信,以主教的頭骨盛裝的水,喝了可以治療百日咳。在愛爾蘭,用牛奶煮綿羊排泄物,是治療百日咳的配方,萬一用藥無效,建議將病人扛起,越過驢子的上方、穿過驢子的下方,共九次。 • 腮腺炎的治療方式如下:「用驢的套索套在病患頭上,並以此拉著病人繞行豬欄三圈。」 • 治療一般感冒,可以在脖子上掛一袋煮熟的馬鈴薯。不然也可以在頭皮上塗抹烤馬鈴薯。 如果沒生病,誰

還會想看醫生!只是人不是機器,也非存在於毫無汙染的環境中,每個人的一生難免有過大大小小的病痛,不過現代醫學的發展,也讓越來越多疾病能得到適當的治療。 而醫學的發展,不是一蹴可幾,本書作者強納森.摩爾帶領讀者從遠古遊牧民族骨骸開始,一路看到近代各種疾病的痕跡,蠕動的寄生蟲、爆裂的膿皰、腐爛的四肢和層出不窮的腹瀉:這一切都在書中生動地描繪出來。而曾經出現過的治療方法,似乎與疾病本身一樣難以忍受:無論是可怕的牙科手術還是冰錐切除術,放血還是起水泡……歷史上的醫生,即使沒有妙手回春的能耐,也不得不說,非常有創造力。 此外,作者亦談到疾病如何塑造人類歷史:了解麻疹和天花為何加速美洲原住民的衰

落,以及斑疹傷寒如何幫助擊敗拿破崙,醫學史上軼事比比皆是。 本書特色 ★ 從歷史中記錄有案的例子來看各時代曾經發生過的重大疾病問題,以及應對的醫學發展,如何影響人類的生命與整體社會的關鍵。 ★ 書中滿滿是令人吃驚的醫學插圖,對所有疾病的病態著迷的研究,一定會從你翻開第一頁,就想伸手去拿消毒劑。 名人推薦 眭澔平(世界文化史與醫學雙博士) 謝哲青(作家、旅行家、知名節目主持人) 黃信恩(醫師、作家)

不得不然意思進入發燒排行的影片

公众号:壮的响亮

淘宝店:壮的响亮

新浪微博:王壮撞壮壮

咱们继续太乙金华宗旨,上一期讲了此书的来历,以及我个人对于“元神识神”“回光守中”这些概念的理解,那今天我们就重点讲一讲修炼!这本书之所以这么容易被西方人接受,最重要的原因是它把方法讲得非常明确具体。整个四、五、六章就是简单直白的告诉我们该怎么做!非常神奇的是跟我两年前在马来西亚的内观修行几乎一模一样,只是小部分理念略有不同。说起来也非常简单,就三个字“观呼吸”。所以我对这一修行方式是有切身体会的。而且你看啊,整个东方文明一切与哲学宗教有关的修行都是以这个方式为最基础。道家的吐纳、禅宗的入定、连儒家都有静坐,还有密宗的脉轮、瑜伽的冥想。可见在那样一个时代,大家都在寻找、摸索一种方法,将心中不断升起幻灭的妄念止住,仿佛突然之间都明白了,只有遏制住识神的活动,才能让元神获得觉醒。那第一个动作就是正身安坐将你的视线集中在鼻端,但目的并不是让我们观察鼻子,而是将我们的心念收拢回来置心于一处。因为人的眼睛与心念,是非常活跃好动的。什么叫心猿意马,就是心念像猴子一样跳来跳去,意识像野马一样肆意奔腾。而鼻端就是一个栓猴栓马的木桩,木桩不是重点,重点是把心念栓住。总结起来就八个字:观鼻存想,意守天心。简单吗?其实超难的!大家可以自己尝试,你稍微一晃神就突然惊觉,自己怎么在想这么多乱七八糟的事情…注意啊,它并不是刚一出现就被你发觉,而是肆意飘荡了很久,而且它不仅仅飘荡到一个念头,是一个接着一个不同的念头,当你突然反应过来的时候。这些杂念持续了多久,又是从哪里萌生你完全不知道,然后赶紧把心念重新收拢回来。就这样经过反反复复的练习,你能保持“无念”的时间就会越来越长。佛家将这一方法称为“止观”。

小时候去寺庙偶尔观察佛像,就总有这样的疑问,为什么所有佛菩萨的形象都是低眉垂目半睁眼的,然后我就去问周围的老人和僧侣,得到的答案都是因为慈悲,不忍看世间苦难。诶,这个回答高大上,高到你不会且不敢有任何质疑。直到我自己做了这个动作,才突然意识到。这不就是在“观呼吸”,这就是在用最直白的方式引导我修行、修心,只有收服心念才能脱离尘世万千苦海。所以教会我收服心念的方式就是在渡化我,所以老人与僧侣的回答也不能说不对,只是这里面隔着一层他们的理解和它他缺失的认知。如果我们再换位思考,一个真正拥有大智慧的人一定知道越是复杂的理念、越是会在历史的长河中不断附加他人的理解,就越是难以穿透时间,将他最原始的表达传送于我。反之越是简单、基础、直白,就越容易传达,所以大道一定致简。自此之后我再看到佛像,仿佛佛祖就在跟我说两个字:照做!有很多小伙伴提出这样的质疑,说这个不能瞎练吧,这肯定需要有正派宗师的引导不然很容易走火入魔。我能理解你的担心,但我并不完全认同这个说法。因为我实在是无法想象,一个正心诚念的人仅仅用观呼吸的方式来收拢自己内心的杂念,怎么就走火入魔了呢?这,这肯定是电视剧看多了呀!其实我也有跟这本书的翻译者:张卜天老师聊起这件事,为什么西方人按书中的方式修行更容易显现效果,而中国人反而会遇到一些阻碍。就是因为咱们血液里本身就流淌着儒道两家的文化基因,咱们看到书中某句话,就会很自然的往更深层去解读、引申、联想,西方人不懂这个,他只能按字面的意思单纯理解。所以我觉得真的不要把这件事想得太过玄幻、深奥、复杂。还是那句话:大道至简。

而且我觉得一定要有正派宗师的指引,跟这本书的出现本身就存在着悖论…一定要有宗师指引、不然容易走火入魔、那就说明只能以师徒相授的方式传承、那为什么会有这本书的流传呢?作者写书的目的就是为了咱俩不见面我也能将我对这个世界认识传达给你。写这本书最大的意义,不就是让那些没有机缘遇到好老师的人,也可以看书自学嘛!我当然承认,伴随着名师指引我可能会少走很多弯路,但普通人要去哪里寻找这样一位老师呢?而且他怎么判断这位老师的理解一定正确呢?万一你觉得他无比正确,然后你问:师父您的师父当年是怎么教您的?

师父说:我看书自学的,你说你怎么办!所以说无论是老师还是书本,都只是在引领你入门,师父领进门,修行还是在个人!说到这里突然想起一段小故事…有一个高僧云游四方,一天夜里经过一个村庄,看到不远处一栋民宅闪烁着一层淡淡的佛光,心想这户人家一定有一位大修行者,于是登门拜访。没想到开门的竟是一位非常普通的农村老太太,高僧被请进屋,少坐饮茶、相互攀谈。得知家中只有老太太一人居住,平时的生活就是吃斋念佛。高僧问说您平时都诵些什么经文呢?老太太说哎呦这不懂,只知道多做善事不杀生,平时就多念念“那么阿弥陀佛”,高僧噗嗤就乐了,那么阿弥陀佛…是南无阿弥陀佛!老太太一听,啊是这呀…哎呦你看看我,老糊涂了啥也不懂,谢谢大师指点。高僧也双手合十点头,说那行,老人家早点休息,我还得夜路赶到山顶的寺院投宿。于是走出村庄一路上山,到了半山腰呢,再回头看看村庄里老太太的房子,表情瞬间凝固,之前那淡淡的佛光怎么没了…于是高僧赶紧折返下山,又敲开老太太的房门说:老人家,您之前那“那么阿弥陀佛”才是对的,千万不要跟着我的念,您原来怎么念就还是怎么念。第二天夜里,高僧还是不太安心,出了庙门站在山顶遥望村庄,老太太屋外的淡淡佛光依然没有再出现。大家知道为什么吗?是这位高僧不小心打碎了她的信念,所以我一直觉得信念远比正确重要得多。但是大家也不要误解,我绝不是说正确不重要。但是大家要明白,这个世界就不存在绝对正确,我们只能不断的努力接近。所以在努力前行的过程中,信念就变得更为重要一些。

当然这本书里也会单独有一个篇章叫做“回光差谬”,就是你在练习时容易犯下的错误…第一大谬误就是不要过分执着于一呼一吸,你不能像个拿着鞭子监督奴隶的监工,一直紧张兮兮的高度警惕,不准偷懒啊,不对。但是又不能过分松懈,懈到昏昏沉沉、心如死灰,犹如枯木顽石。杂念确实没有了,生命迹象也没有了。咱们是要把识神收服,而不是把他弄死。一定是顺其自然、心神安逸。即无杂念、又十分清醒,那八个字怎么说的?观鼻存想,意守天心。什么叫存想,存想就是保持意识的清醒。道家也将这种难以描述的尺度解释为:是那么,非那么。非那么,却那么。总之就是一种似观非观、似想非想状态。就是你一定要寻找到那个刚刚好的分寸感。第二个比较容易犯的错误他是放在后面几个章节讲解的,我也把他提到前面来归为一类,就是万万不可急于求成。就是你不要急着去验证他,功夫到了该来的自然而然的来,有了某些阶段性的进展,也不要执着于这些进展…一如往常,该干什么干什么!要把这一功课完全融入你的身体,是你生活的一部分,是你的生活方式。第三个要注意的,他也是放在独立的一章叫“回光活法”,是不要荒废自己的正业,如果能够保持每日清晨静坐一时半刻最好,其实练习到了一定程度,你是能够做到即使不静坐也可随时、随地、随事的内观,感受自己的呼吸,牵住自己的妄念。我觉得这一点也很好,不然我去修仙了,父母妻儿谁来养!另外也千万不要在别人面前搞得神神怪怪,不要刻意做给别人看。

接下来就是第九章百日筑基,就是你要用差不多100天的时间,为修炼内丹打造一个稳固的基础。当然有的人慢一点、有的人快一些,所谓的百日只是一个大概的范围。在我看来,这就是一个净化身心的过程。我当时在马来西亚的内观是15天,已经能够感受到一些身体的变化了,比方说你会觉得整个人特别清爽、特别精神、特别明朗,不浑浊!你所有感官在逐渐变得敏锐,尤其是对食物深层的味道,会比之前更丰富。还有一个感觉就是,你知道天气很热,马来西亚嘛,而且那个地方没有空调,但是你并不会感觉很闷很燥。百日我是真的没有体验过,书中描述的状态是:精足、气满、神旺。然后在这样的一个过程中,会有一些奇妙的感觉,大概有几个类型。第一种叫神入谷中,就是你在静坐时,如果周围有人讲话,你会觉得这个声音很远,是从遥远深邃的山谷中传出来的,而且还带着回声。你并未刻意去听,但却又非常清晰。第二种叫做虚室生白就是你在静坐的时候,突然看见一团弥散开来的白光,仿佛身处云雾之中。第三种叫做神归顶天,就是觉得自己的身体变得非常的绵软轻盈,而且伴随缓缓上浮的感觉。但并不是真的飞起来啊,是一种气场向上汇聚于头顶的体验。当你真的能够做到“心空漏尽,内丹也就逐渐形成,他并不是一颗实体的药丸,说到底他还是你的一种感受。据说能看见一些奇妙的图案,所以荣格为什么会将书名定位“金花”的秘密呢!就是因为荣格走访了众多欧洲的“修行者”,把他们眼前出现的图案绘制出来。欧洲人觉得这就是神奇的“曼陀罗”所叫做金花的秘密。

很多人心里都有这样的疑问,说:壮哥,这…这真的有用吗?我觉得这个话得分两头说,读书归读书,修炼归修炼!咱们由浅入深…读任何书都一样,首先满足自己的求知欲和好奇心,也可以更多面的了解自己这个民族的文化基因。同时我在想象一个最低作用的场景是,就是如果有一天一位欧洲青年拿着这本书说:你知道这个嘛?你可以很淡定回答:嗯,读过!如果你自己本身很认同这本书的方法,诶!你们就可以各自聊聊东西方对此书不同的理解和认识。如果你不认同这本书的说法,那更有意思!你就可以用一种很奇怪的眼神看着他说:不会吧,你们还真练啊!这时候这老外肯定就蒙了…嗯…你们不练嘛!此刻你也无需明确否认,只留给他一个饱含深意的微笑。怎么样,有没有一种居高临下的感觉?当然这只是我自己跟自己开的玩笑。接下来聊一聊修炼的作用,首先它是一本道家养生著作,我们先不谈它玄幻的一面,单纯从我们以往对于这个世界的认识来看,你觉得“养生”二字能做到吗?我觉得可以…如果一个人面对任何生活中复杂事物都能做到,不烦扰、不动气、不妄想、不奢求,那不活该人家健康长寿!再接下来更上一层,能不能获得通天达地的智慧我不知道,但我知道历史上的众多牛人都习惯于静坐养性…佛祖、老子、孔圣这就不用说了。离我们这个时代比较近且历史上有明确记载的,王阳明牛不牛!曾国藩牛不牛!都是既能做学问,又能干实事儿大神。进了朝堂就是精明睿智的政治家,进了学堂就是圣贤道德的教育家,最不可思议的进了战场就是百战百胜军神,为什么?静坐养性,内观冥想。究竟在用怎样的方式成就他们的智慧?我几年前看一部书叫“战国纵横”,后来改名叫“鬼谷子的局”,苏秦、张仪、孙膑、庞涓四子上山拜师的前几年,什么都没学,天天就在那打坐磨炼心智。我一开始不是特别理解,我想这要是我,早就撂挑子走人,但是越看越明白。你想啊一个人能沉寂下来将大把的时间花在那么无聊的静坐上,那这个人对于时间的理解跟普通人一定是不一样,那得多能沉得住气!因为很多人很多事,输就输在心急浮躁。几年的时间,每天都在摒除杂念就做一件事“观呼吸”,你说这样的人做起实事来又是多么专注?因为他已经非常习惯于“置心于一处”,他就把手头要处理的这一件事当作“鼻端”当作“呼吸”,此外不生一念。因为人的精力和智慧都是有限的,让琐碎的妄念拆的七零八落,就一定没有凝聚起来更具有力量。再来这样的人精力一定极其旺盛,因为他平时可以控制心念,它本身消耗的精力就少。你呢?家事、琐事、暧昧事,事事烦扰,你领兵打仗,碰到一个这样的对手。心无杂念、气定神闲、冷静专注、精力充沛!这谁能扛得住啊!所以他不但不会耽误你的事业,反而会赋予你更强大的能量。其实能达到这样的效果我觉得已经值了…但我们还是要再往上说一层,如果真的练成内丹,修成长生不老。或者他仅仅只是让我年迈的时候更具活力,更不容易生病,我觉得我已经快乐似神仙了。这两集节目太乙金华宗旨,绝对值得你召集一家老小组团观看!尤其适合转发给家里的亲戚长辈…以后过年团聚,再有七大姑八大姨,问成绩、问工资、问女朋友、问生孩子!你就说:二姨二姨,我欲修仙。有成之日,必带你升天。节目最后壮哥不得不再次反复的强调,这所有的内容都是我个人的理解,于各位而言不一定正确,它只能作为你学习的参考。如果有兴趣,还是要自己去读书、去感悟、去尝试。在这个过程当中,也可以去多看一看其他老师的理解,但同样只能作为参考。相信聪明如你,一定会有更多更深的领悟。

論「因是」:從名學觀點詮釋《莊子‧齊物論》

為了解決不得不然意思 的問題,作者張堯程 這樣論述:

「因是」一詞在《莊子‧齊物論》反覆出現。歷來注家或如郭象、林雲銘等將此詞視作獨立的語詞,或如王先謙、王叔岷等將之視作連接兩句子的推論用語。葛瑞漢(A. C. Graham)著名的翻譯將「因是」與「為是」視作一組對立的概念:「因是」被理解為「暫時接受當前情況的『是』」,是道家理想中的「是非」;「為是」則為「認為的『是』」,乃是儒、墨等辯者所使用的不理想之「是非」。 本文以「欲A則莫若B」及「亦」的句型為線索,得出不同於葛瑞漢的詮釋。第一,依據語法上的分析,本文認為「因是」的意思是「依著特定理由而成立的『是』」。它不僅僅是聖人才擁有的特質,《莊子‧齊物論》認為所有的「是非」都是「因是」,聖

人與儒墨的差異並不在所使用的「是非」不同,而是對「是非」的態度不同,此一詮釋可以解釋在「因是」之前的「亦」的句型。第二,「因是」雖可以作為獨立概念,「為是」卻不行。相比之下,更適合與「因是」相對的語詞是「果是」。本文亦從名學理論的觀點檢視《莊子‧齊物論》獨特的是非觀以及它對其他名辯學家的批評。最後,本文反省以名學上的「彼亦是」來回應「儒墨之是非」是否真的能解決儒墨之間的理念之爭,價值上「是非」的對立不像名學上「彼是」的對立一般可輕易相泯。本文認為《莊子‧齊物論》從未簡單地將「彼是」等同於「是非」,「彼是莫得其偶」所提供的是一個用以應對「是非」的新的認知方式。

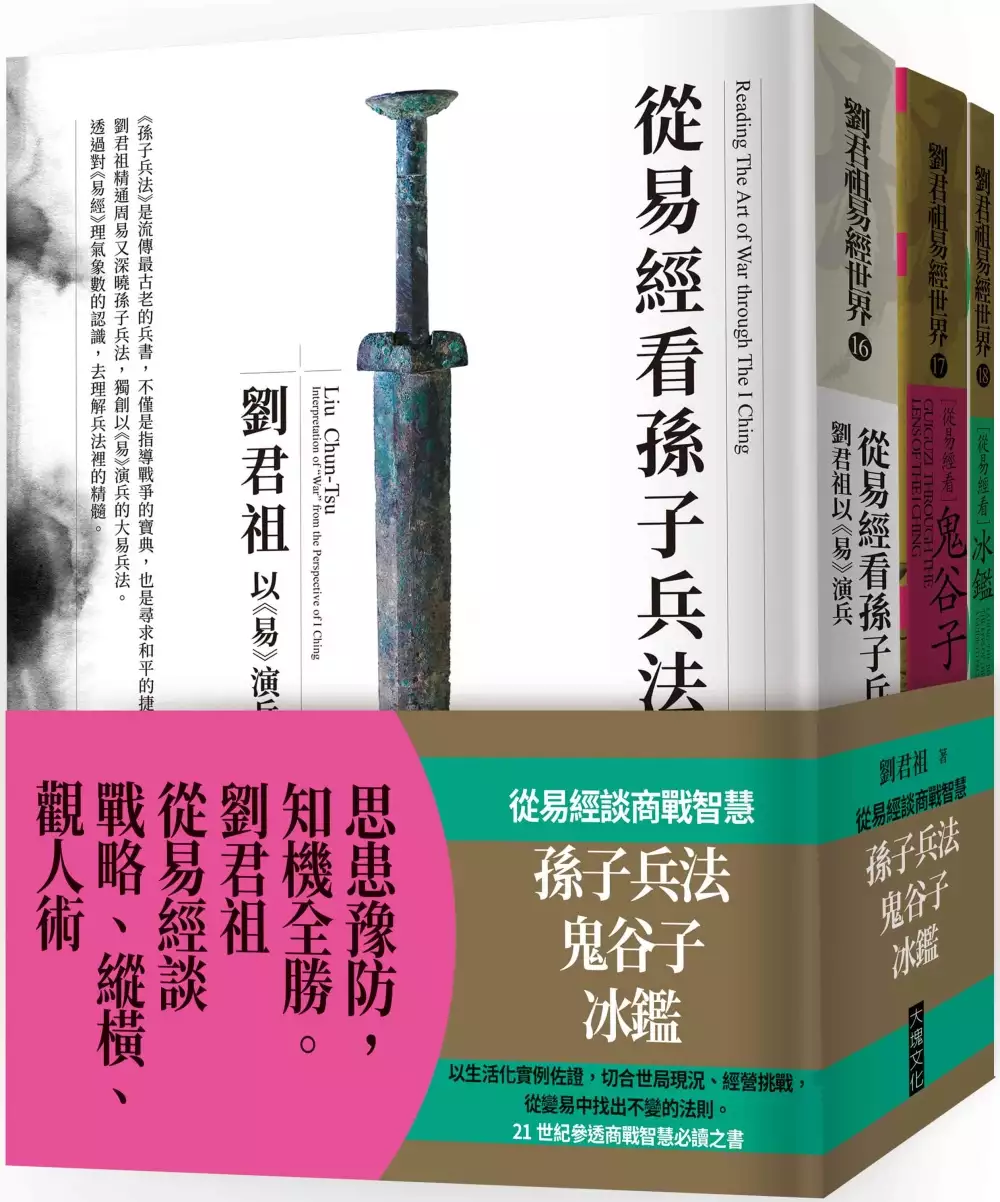

從易經談商戰智慧:孫子兵法、鬼谷子、冰鑑(套書)

為了解決不得不然意思 的問題,作者劉君祖 這樣論述:

思患豫防,知機全勝 劉君祖從易經談戰略、縱橫、觀人術 • 從易經看孫子兵法:劉君祖以《易》演兵 • 從易經看鬼谷子 • 從易經看冰鑑:觀人術寶典 以生活化的實例佐證,並切合世局現況、經營挑戰,從變易中找出不變的法則。 21世紀參悟商戰智慧必讀叢書 跨世紀以來,科技日新,世界動亂頻仍,商場得利法則難以捉摸,使人心浮動,對未來焦慮。古代諸子百家留給世人的兵書、縱橫學、觀人術,擅長在動態變化中尋求最佳平衡,若能以古為師,從經典中擷取當今處世智慧,實為時代迫切所需。而《易經》為群經之首,大道之源,諸子百家無不受其深刻影響。「分陰分陽,迭用柔剛」的太極思維,以

及錯綜複雜的卦爻結構,數千年來不斷刺激中華學人的創意想像。 在《從易經談商戰智慧:孫子兵法、鬼谷子、冰鑑》套書中,易學大師劉君祖透過《易經》分析《孫子兵法》、《鬼谷子》、《冰鑑》,透過諸子百家千年智慧結晶,參透戰略、縱橫、觀人術之學,無論個人、企業乃至國家間的紛爭,都能透過這套商戰智慧之書得到一個強大的智庫,化解人際衝突,得到利多之合作機緣。熟讀此系列書,可幫助讀者在任何領域都能進退合宜。 《從易經看孫子兵法:劉君祖以《易》演兵》 從當今傳世最古老兵書學習理性巧妙的戰略思維,在瞬息萬變之時發揮大用。 劉君祖汲取歷代兵家精髓,獨創以《易》演兵的大易兵法。 《孫

子兵法》是流傳最古老的兵書,不僅是一部指導戰爭的寶典,也是尋求和平的捷徑。全書共有十三篇,形成一套系統完備且可循環運用的戰略思維;在各種「權變」的法則間,保持冷徹非情的理性判斷能力,在面臨人生各種重大決策時,獲致全面的成功。這蘊藉深厚的戰略思維,在這個瞬息萬變的時代,正可以發揮大用。 《孫子兵法》是世界第一兵書,但把《易經》跟兵法結合研究論述,還真是前無古人。劉君祖綜合運用《易經》來講《孫子兵法》,感覺更立體、更動態,在學習兵法的同時,可以從《易經》的視角,提出更高維度的意見,而有更深、更全面的體悟。劉君祖曾就以《易》演兵占問《易經》,卦象是復卦第四爻――「中行獨復」。意思是按照時中之

道行事,並呼應初爻指出的核心創造力。爻辭說得很透徹,等於是為此書背書保證。確實,建構大易兵法,可以更深層次探索《易經》與《孫子兵法》兩部奇書豐富的內涵和運用的彈性。 學過《易經》的人都知道,《易經》有三易:即變易、不易、簡易。《繫辭傳》從頭到尾強調的就是簡易。簡單來說,就是人不要自尋煩惱,不要把事情複雜化,尤其大規模的軍事衝突、組織衝突,一定要化繁為簡,以簡馭繁。這雖然都是老話,卻是顛撲不破的道理,所有的管理,包括身心方寸之間的管理都是這個法則。 綜觀21世紀並不流行打仗,國際間的重大紛爭不大可能用軍事衝突圓滿解決,須借助外交、經貿、資訊、情報、網路、甚至宗教文化的鬥智鬥力來綜

合較量。而且現代社會各種非軍事手段的爭鬥,諸如商場競爭、談判技巧,以及錯綜的人際關係等,這些都離不開策略,也就是用兵之道。企業競爭如同行軍打仗,若不能抓住市場就很難在競爭中立足。因此,熟讀此書,可以幫助讀者在任何領域都能進退合宜。 《從易經看鬼谷子》 外交理論思想鼻祖,縱橫謀略傳奇之書,智慧與智謀相映生輝,引人入勝。 劉君祖新解古今第一奇書,教你在人生的劇烈競爭中脫穎而出! 鬼谷子極具神祕色彩,春秋戰國時隱居於鬼谷,自稱鬼谷先生。他是全才型的奇人,不僅深諳政治的韜略之學,擅長外交的縱橫之術,也精通奇門遁甲的江湖神算。他是中國歷史上著名的謀略家,被譽為縱橫家的鼻祖,

也是卓有成就的教育家。門下叱吒風雲的傑出弟子,除了外交梟雄蘇秦、張儀,還有軍事家孫臏、龐涓;他們參與過許多戰爭、媾和,運用兵法和外交談判影響了歷史的走向。 《鬼谷子》的思想學說在戰國時代大放異彩,一直到明清之前都沒有盛行,為什麼現在又為世人所關注﹖究其原因是中國建立君主專制後,當政者為了便於管控,不希望人們讀他的書,當然更不會去提倡。但自從鴉片戰爭之後,門戶開放且須面對列強開展外交,折衝談判,先秦諸子的學問才逐漸受到重視。如今身處21世紀,面對瞬息萬變的國際情勢,國與國之間的衝突時常發生,卻又不敢輕易地發動戰爭,因為硬碰硬的對立抗爭無法實際解決問題,溝通、談判才是較好的解決之道。《鬼谷

子》的思想學說因而被廣泛應用於外交、公關、管理、傳媒等領域,成為研讀的智慧寶典。 《鬼谷子》是外交理論思想的鼻祖,現在更廣泛運用於全世界和各領域。這部奇書也是謀略之書,教你在劇烈的競爭中脫穎而出,克敵制勝,通篇都是鉗制對手、破解亂局的奇謀妙計――運用話術溝通談判、摸清對手底牌、化解危機爭端……劉君祖以《易經》的深廣智慧解讀《鬼谷子》,再配合《孫子兵法》和《戰國策》裡面的案例,智慧與智謀相映生輝,引人入勝。 劉君祖新解鬼谷子,堪比一個強大的智庫,生動豐富,可以善加運用。 《從易經看冰鑑:觀人術寶典》 深入淺出,解析識人、用人之學,讀懂身體語言,就掌握了成功之鑰。 劉君

祖以《易經》智慧破解其中奧祕,並能憑藉修為改變自我命運。 《冰鑑》是一部關於識人、相人的經典之作,不僅文詞好、極具啟發,而且非常實用。 晚清名臣曾國藩也是著名的理學大師,一生閱人無數,善於「以相取人」,都是受《冰鑑》觀人術的影響。曾國藩注重網羅培植各類人才,對這部奇書非常喜愛,他從一介文人到創建湘軍,平定太平天國,進退有序的建功立業,最後還能夠善終,這在中國歷史上實屬難能可貴。 《冰鑑》七篇介紹識人、相人的重要方法,第一篇就點出核心重點「先觀神骨」,這是面相的精隨,但神是無形的,神跟骨顯現於外的就是我們的神態。一般從人的行走坐臥、一顰一笑都能透露出訊息,但卻不能只看表象,須

具有洞察力。因為知人知面不知心,尤其那種大奸大惡、道貌岸然之人,隱藏得很深,一般人很難斷言是邪是正。 《冰鑑》不同於一般的江湖相書,強調整體性,注重在動態變化中尋求最佳的平衡,就像易經中的卦,卦中有卦,還有爻變、卦變,不但錯綜複雜而且交互影響。《冰鑑》七篇從人的神骨、剛柔、容貌、情態、鬚眉、聲音、氣色,就能看穿他人的本質。透過細膩的觀察,可以鑑定此人是否易於相處?能否委以重任?可以推心置腹?或要退避三舍?這些識人之學和應對進退之法,都可以運用於個人或現代企業的管理中。 劉君祖以《易經》的高遠思想解析《冰鑑》,全方位地解讀識人、用人之學。不僅細述透過外表看到他人本質的方法,還揭示

了依靠修為改變個人命運的深刻哲理和具體途徑。

勞動派遣契約之研究

為了解決不得不然意思 的問題,作者馮玲玉 這樣論述:

本論文嘗試從民法勞務契約談起,接著廣泛介紹勞動契約的各種面向,也試圖說明民法勞務契約與勞動契約間的關連性。最後聚焦在派遣勞動的相關議題,並以派遣勞工與要派單位間的法律關係為論述中心。勞動契約之成立以雙方當事人有合意為必要,雇主與受僱人必須對於契約必要之點有意思表示並且合致,如果一方以口頭提出要約,他方必須當即承諾,書面則應以相當時間為承諾之合理期限,如果一方對他方之要約予以變更,視為新要約。凡此等均與民法其他契約無異。依民法雙務契約之一般原則,在可歸責於債權人或債務人一方之事由時,債權、債務人固應負債務不履行之責任;在不可歸責於雙方當事人時,則即所謂危險負擔,由法律分配其風險,但在勞動法則一

率由雇主負擔,在學理上稱之為危險負擔責任之加重。換言之,即使雇主在就其組織、設備等盡一切注意義務之後,而仍然發生之風險,並無免責之可能。由於勞動契約之社會性,其所適用之基本原則與民法適用之基本原則有很大差異,勞動契約之三大基本原則有:工資續付原則、勞務給付不得強制原則、危險負擔之責任歸屬於雇主原則。此三項原則乃對民法之修正,具有勞動契約之社會特性,在研究勞動契約時應先加以討論。又,「從屬性」實為勞動契約之最大特色,一切有別於傳統民事法概念的勞動法概念,即是承此觀念而展開,深值重視。勞動研究必須以從屬性關係為前提,始能正確掌握方向。勞動契約當事人的勞工之特徵有:人格上從屬性、組織上從屬性及經濟上

從屬性等。此外,勞動契約對安定性也極為重視,又因係繼續性法律關係,除主給付義務外,勞資雙方相互間附屬義務也多。再者,在一般契約中,當事人以外的他人對契約並無影響力,侵害他人間的債權與債務也並不多見,因此對契約的形成與調整之影響可能性也很小。但在勞動契約則不然,自工會發達後,個人對勞動契約的形成、變更乃至消滅的自主性減少,個別勞動關係不但受國家勞動基準法影響,更受團體協約影響。世界上各先進國,例如德、日、美、瑞典等國在勞動實務上,幾乎都有勞動派遣之型態。我國目前雖未有勞動派遣之相關法律規範,但學界中針對勞動派遣之定義已有不少的研究。有關派遣之定義,雖在各國文辭上表現未盡相同,但歸納之可以如下定義

:「即所謂派遣,乃是派遣公司之雇主,與勞工訂立勞動契約,於得到勞工同意,維持勞動契約關係之前提下,使其在要派公司事業主指揮監督下為勞務給付,該勞工與要派公司事業主間並無勞動契約關係存在。此種特殊之勞動關係,可視為派遣公司將其勞動請求權乃至勞務指揮權讓與要派公司後所發生,依據我國民法第484條規定旨趣,雇用人於得到受僱人同意後,得將其勞務請求權讓與第三人,只要派遣勞工基於與派遣公司間之勞動契約約定,同意此種勞務給付型態,勞動派遣即屬適法」。另外,也有學者認為勞動派遣主要涉及之當事人分別為派遣機構、派遣勞工及要派機構,故有稱勞動派遣為三方兩地之關係。勞動派遣最主要的特徵是「僱用」與「使用」的分離,

派遣機構僱用派遣勞工,雙方簽訂勞動派遣契約,使派遣勞工前往與派遣勞工無契約關係的要派機構提供勞務,派遣機構與要派機構之間則訂定要派契約,派遣勞工給付勞務之利益直接歸於要派機構,要派機構則將使用派遣勞工之對價交付予派遣機構,屬於真正利他性質之勞動契約(民法第269條)。由於「勞動派遣」涉及三方當事人,有別於傳統的勞動關係,若無相關法令予以規範,有學者研究發現「勞動派遣」可能會產生以下的勞資爭議問題,例如:雇主責任問題、不當剝削問題、差別待遇問題、團結協商問題、僱用不安定問題、懲戒權行使問題、就業安全問題及公部門使用勞動派遣產生之問題等等。因此,學界也紛紛從勞動派遣三方法律關係與雇主認定來釐清相關

的權利義務。由派遣勞動在締約時,多明文約定勞動契約當事人為派遣單位與派遣勞工,並約定派遣勞工應向(特定或不特定的)要派單位提供勞務、遵守其指揮監督,因此相關權利義務可作如下區分:(1)契約上一般的(亦即和勞務的指揮監督無直接相關的)權利義務,由於勞動關係是債權/債務關係,基於債之關係的相對性,雙方的權利義務基本上只能向相對人主張。因此例如工資、資遣費、退休金的給付/提撥義務,原則上派遣勞工只能向派遣單位主張之;惟派遣單位若積欠派遣勞工的工資,派遣勞工得類推適用民法第264條主張同時履行抗辯權、拒絕向要派單位提供勞務。(2)直接跟指揮監督/指示權之行使(特別是與工作時間、勞工安全、衛生與職業災害

)有關者,為貫徹相關法規保護勞工之目的,契約上的雇主(派遣單位)以及實際上行使雇主之指揮監督權者(要派單位),都應考慮納入規範對象之內。因此,實際上行使雇主之指揮監督權的要派單位,基本上亦應與派遣單位共同負雇主責任。中央勞政主管機關面對派遣勞動關係的種種問題,多年來不斷投入心力進行調查與研究,尤其在保障派遣勞工權益的立法上,過去曾試圖於勞基法制定有關「勞動派遣」專章的方式立法,惟因人力派遣業業已納入勞基法規範及勞資雙方均不認同而作罷,另外,對於訂定勞動派遣專法方式以規範勞動派遣關係也有嘗試過。由於勞雇團體間對於勞動派遣法制化及法制內容仍有歧見,鑑於法制研擬應於凝聚社會最大共識之前提下進行,並聽

取多方意見,始能滿足整體社會最大利益,為建構適切合宜之勞動派遣保護法制,勞動部經廣泛徵詢各界意見,並積極與全國性、區域性工會及雇主團體溝通協調後,改以訂定『派遣勞工保護法』的方式立法,全文共分五章(總則、勞動派遣之權利及義務、派遣事業單位之設立及管理、罰則及附則)、32條條文,業於103年2月函送行政院審議中。至104年3月止最新審查進度為,除派遣使用限制規範於聽取各界意見外,其餘條文已完成審查。由於我國目前對於勞動派遣型態並無直接的規定與限制,以「法律的自由放任」加以形容,恐不為過。是以,針對勞動派遣所產生的法律問題,特別是派遣勞工之勞動保護與勞動契約相關權利義務歸屬、乃至於勞動契約當事人主

體等,確常有難以處理之窘境,無論是規範上或實際適用上。簡言之,在勞動派遣所涉及之三方關係中,我國現行法、也就是勞動基準法,站在「派遣雇主不定期之繼續雇用派遣勞工」的出發點,經常呈現「得規範者未發揮現實規範作用、應規範者無法律上規範基礎」之問題與困難,前者例如派遣勞工應為派遣機構之不定期契約勞工,但事實上存在許多類似職業介紹型之模糊僱用關係,後者如社會常見「要派雇主應付工資或職業災害補償之雇主自己或連帶責任」的期待,卻因無具體之法規範基礎而難以作如此之法律適用或續造。企圖相當程度的解決派遣勞工之契約權益或勞動保護問題,乃至於重新、重頭思索勞動派遣在勞動市場政策上應有定位與功能,法制上創設性的因應

,不論是制定專法或修改現行勞動法令,應該都是難以避免的重要工作,即便是主張全面禁止勞動派遣。現代法治國家的邏輯是:法律沒有禁止的,人民都可以做、要主張全面禁止勞動派遣,需要的,仍然是法制上明確的禁止規範,不論是直接的一步到位,或是漸進的限縮、乃至消滅。本文作者經過本論文撰寫與研究,最後嘗試針對勞動部於103年2月最新公告之「派遣勞工保護法」(草案)提出修正意見,內容詳如本文第六章最末之建議事項。