google試算表無法貼上值的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

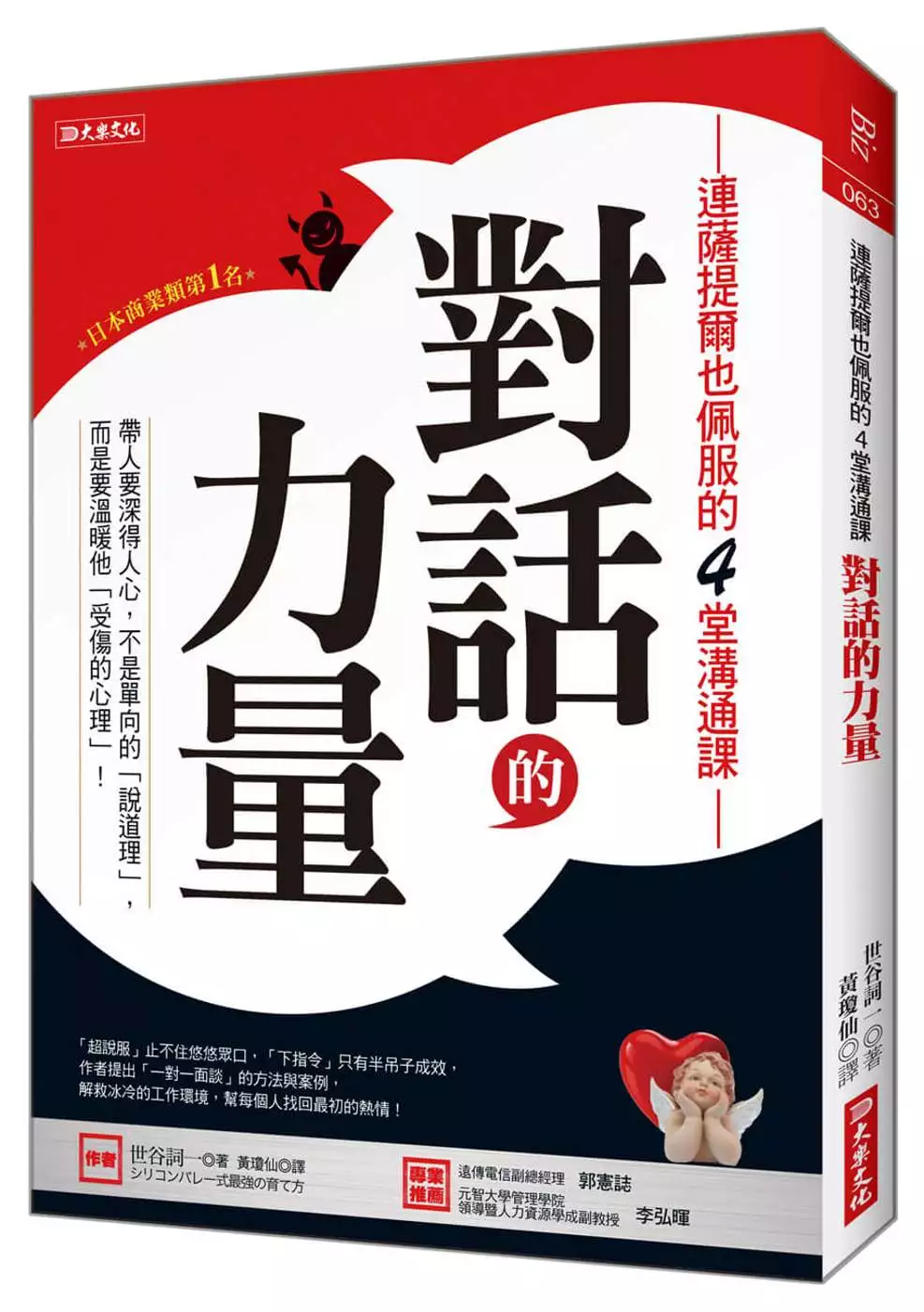

google試算表無法貼上值的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦世古詞一寫的 連薩提爾也佩服的4堂溝通課 對話的力量:帶人要深得人心,不是單向的「說道理」, 而是要溫暖他「受傷的心理」! 和傑克.納普約翰.澤拉斯基布雷登.柯維茲的 Google創投認證!SPRINT衝刺計畫:Google最實用工作法,5天5步驟迅速解決難題、測試新點子、完成更多工作!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站App Inventor 上傳資料到Google試算表– 作法1結合Google表單也說明:請先不要選必填,否則忘了填的話,會因為必填欄位無內容而使得表單無法送出。我們可以在App Inventor 中去檢查TextBox 是否有內容即可。 表單建好應該長 ...

這兩本書分別來自大樂文化 和時報所出版 。

最後網站Google Sheets IMPORTRANGE公式,同步、連結多 ... - 行銷人則補充:事不宜遲馬上來分享教學,絕對讓您馬上學會並跟複製貼上說掰掰。 本篇目錄[隱藏]. IMPORTRANGE使用方式; 步驟一:複製想要同步的主要試算表網址; 步驟 ...

連薩提爾也佩服的4堂溝通課 對話的力量:帶人要深得人心,不是單向的「說道理」, 而是要溫暖他「受傷的心理」!

為了解決google試算表無法貼上值 的問題,作者世古詞一 這樣論述:

「超說服」止不住悠悠眾口, 「下指令」只有半吊子成效, 作者提出「一對一面談」的方法與案例, 解救冰冷的工作環境,幫每個人找回最初的熱情! ‧只是稍微嚴格要求部屬,就有人抱怨,喊身心俱疲? ‧能委以重任的傑出員工,為何無預警就說出要離職? ‧團隊成員全是被動族,不會主動思考也提不起幹勁? 其實,只要每個月進行「一對一面談」,發揮對話的力量, 就能讓部屬積極主動、充滿士氣,樂意在公司貢獻才能! ★可口可樂、Google都實證有效的「一對一面談」! 組織改造及人才培育專家世古詞一強調,公司離職率高、團隊績效頻出問題,主要是因為主管與部屬溝通不良所造成。雖然大多數

企業每年都有一兩次的考績面談,但內容總是鎖定在公事,而不是聚焦在個人,導致主管無法掌握部屬真正的想法、狀況及問題。 因此,為了幫助眾多企業及主管帶人帶心,世古詞一傳授可口可樂、Google、Yahoo、GE等企業都在用的「一對一面談」(1 on 1 Meeting)方法,並提供實例、對話及提問例句。 你只要學會這套方法,每個月花三十分鐘與部屬面談,就不會再單向的「說道理」,而是能溫暖「受傷的心」,協助解決問題,使部屬願意接受下一個挑戰,讓公司得以留住優秀人才! ★對話的焦點,怎樣從「工作」轉為「個人」! ◎如果員工對工作感到迷惘、缺乏幹勁 屬下沒辦法訴說煩惱,工作和

生活將失去平衡,不知道該為了什麼而努力。 【方法】主管關心並予以肯定,讓他覺得自己被接納且具有能力,就會自動自發。 ◎如果員工績效優異、卻對工作感到煩膩 能力出色的人老是執行相同工作,又被放任不管,會得不到成就感,甚至打算跳槽。 【方法】主管表達認同,了解他的志向,分配具挑戰性的工作,能讓他重拾熱情。 ★現在就開始!依據五步驟完成「一對一面談」 Step 1. 像接待客戶或辦活動一樣,安排面談時間 主管:「你辛苦了。我想透過面談,了解你在健康或工作上有沒有碰到問題,希望你告訴我真正的想法。」 Step 2. 設計空間來營造氣氛,讓對方說出內心話 主管

:「面談不一定要在公司,也可以在咖啡廳,或是邊散步邊進行。有時候,利用出差時在飯店餐廳,也是不錯的選擇。」 Step 3. 利用「實踐清單」,完成最後準備 主管:「有了一對一面談實踐清單,我可以依照清單的規劃進行,解救了不知道該聊什麼的尷尬氣氛,還能順便記錄談話內容。」 Step 4. 進入一對一面談實況,並決定下次課題與實踐計畫 主管:「你最近看起來很有精神。晚上也睡得好嗎?有沒有經常加班?或是工作量太大讓你覺得困擾?」 主管:「在下次面談前,我們給彼此一個功課。如果選擇執行一件事,你覺得可以做什麼?」 Step 5. 製作「個人雲端資料庫」,擬定管理的對策

主管:「雲端記錄是很方便的功能。Google提供的文件或試算表工具,或是Evernote,都可以將照片或筆記輕鬆分類與分享。」 ★持續對話,引導員工找回熱情、迎向挑戰! ‧等級一:增加溝通量,建立主管與部屬的信賴關係。 ‧等級二:透過傾聽更了解部屬,加深互相理解。 ‧等級三:透過認同,提升部屬的熱情。 ‧等級四:用提問與回饋,讓部屬從工作中獲得教誨或啟示。 ‧等級五:根據啟示或教誨,讓部屬展開行動、接受挑戰。 ‧等級六:透過挑戰,讓部屬獲得成就感,提升能力。 本書特色 ‧案例與圖表豐富,幫你身歷其境演練面談。 ‧81個實用提問例句,讓你立刻應用就

上手。 名人推薦 元智大學管理學院領導暨人力資源學程副教授 李弘暉 遠傳電信副總經理 郭憲誌 作者簡介 世古詞一 現任Servant Coach股份有限公司代表董事、Voyage Group特別研究員。組織人事諮詢顧問、一對一管理專家,提倡企業透過每月一次30分鐘的一對一面談(1 on 1 Meeting)進行組織改革。 1973年出生於日本千葉縣。畢業於早稻田大學政治經濟學部。在Voyage Group有限公司創業期參與經營,該公司從2015到2017年連續三年,被日本職場優質環境協會(Great Place to Work Institute Japan)

評選為中型規模企業「值得就職企業」第一名。經歷營業本部長、人事本部長、子公司董監事的職位後,在2008年自行創業。 精通企業教練、九型人格、神經語言程式學(NLP)、職業性格測試(MBTI)、情緒商數(EQ)、正向心理學、正念療法、催眠療法等10種以上心理方法,推動個人意識改革與組織全體改造。以教練及諮詢顧問的身分,協助上市公司、奧運選手及職業運動選手等,充實職涯生活、實現目標。興趣是料理和健身。 譯者簡介 黃瓊仙 輔仁大學日文系畢業。熱愛文字工作的專職譯者,希望讓讀者感受輕鬆、愉悅的閱讀經驗。 譯作有《強勢引導》、《訂價科學二部曲:奇襲術》、《星巴克、宜得利獲利10倍的

訂價模式》、《麥肯錫、史丹佛都在用的思考筆記》(皆為大樂文化出版)等。 前言 矽谷的「一對一面談」,不是在說道理而是溫暖人心! 閱讀本書的方法 第一章 為何「一對一面談」能挖出冰山下的問題? 組織內的溝通,不能只是為了交換資訊 聚焦在個人的對話,才能持續創造出績效 員工會離職,是因為沒有人可以商量自身煩惱 企業想提升產能,得每月「一對一面談」讓部屬成長 為何無法執行「一對一面談」?因為忙碌、不擅長……六個理由 落實每個月的面談,能達到八種好處 矽谷企業都用「一對一面談」,建立良好團隊默契 實踐後的變化與效用主管與部屬的真實感言 第二章 要與部屬建立信賴關係,該聊些什

麼? 一對一面談的實踐展開圖,幫你掌握話題與流程 【話題一】瞭解彼此的個人生活 關鍵不是問出什麼事情,而是…… 你對部屬工作以外的事知道多少? 用「自我表白」技巧,讓部屬敞開心房 利用「四等級閒聊」,加深信賴感 五個訣竅,幫你自然而然開啟話題 製造「百分之百接納」的氣氛,讓他暢所欲言! 【話題二】檢查身心健康狀況與範例 從睡眠問題開始了解身心狀況 確認工作量是否造成負擔 【話題三】提升對工作的熱情 主管不能只彰顯職權,數落部屬的不是 傾聽部屬的焦慮不安,能消滅負能量 稱讚讓人充滿正能量,最高明的方法是什麼? 第三章 要幫助部屬成長,該談些什麼? 除了教導工作SOP,更要促使部屬自我進化 【話

題四】改善個人工作與組織的課題 十四個提問的範例與目的 別說「你不懂啦」,而要說「能不能告訴我?」 【話題五】設定目標與進行考核 不要指點部屬「正確作法」,要說他「認同」的話 想提高認同感,得用「MGC目標設定法」 考核時不能拘泥條文,要懂得活用制度 考核前有五個檢查事項,除了4W1H還有…… 可口可樂、Google都用一對一面談,取代年度考核 【話題六】開發能力與支援職涯 以「經驗學習模式」提問,讓部屬發現自身潛能 別劈頭就問「將來想做什麼?」你應該…… 【話題七】傳達策略與方針 為何優秀主管都懂得用逆向的「報聯商」? 第四章 如何產生對話的力量?具體實踐有…… 方法1、首先像接待客戶或辦

活動一樣,安排面談時間 方法2、用四祕訣設計空間來營造氣氛,讓對方說出內心話 方法3、製作「個人雲端資料庫」,才能擬定管理的對策 方法4、利用實踐清單與共享清單,完成最後準備 方法5、面談可設定為三十分鐘,並分成四階段進行 方法6、整理面談內容,決定下次課題與實踐計畫 方法7、面談既可直向又可橫向,後續行動會改變公司整體 方法8、透過五個重點,讓一對一面談持續執行下去 後記 與自己進行一次深度的對話練習! 範例集 一對一面談的提問與表達例句 前言 矽谷的「一對一面談」,不是在說道理而是溫暖人心! 我目前從事企業員工心理諮商的工作,每天都聽到職場主管或人事部門的職員向我訴苦:

「部屬真的不受教。」 「能夠安心委以重任的傑出員工要離職了。」 「只是稍微嚴格要求,就有部屬心靈受傷。」 「屬下全是被動族,不會自己思考,也不會主動做事。」 「最近覺得整個團隊死氣沉沉。」 難道主管沒有好好帶領團隊或部屬嗎?其實並非如此。管理者為了讓團隊拿出成果,除了需要深入暸解公司的業務及服務內容,與相關人士圓融溝通、努力建立關係之外,還必須不辭辛勞認真工作,甚至不厭其煩地加班。 儘管如此,上述的狀況還是無法改變。最近,反而越來越多優秀部屬毫無預警地遞出辭呈,到底為什麼會這樣呢?我認為直接的原因在於,社會背景劇烈轉變,但是主管與部屬的溝通方式卻毫無改變。

目前進入社會的新鮮人被稱為「寬鬆世代」(編按:指在日本出生於一九八七年以後的世代。因為就學時期受到寬鬆教育的影響,普遍被認為學習能力、競爭力下降,容易在職場上出現人際問題),其資質已經與以前不同。工作環境嚴苛一點的公司,馬上就被貼上「黑心企業」或「血汗工廠」的標籤。大環境及個人對於工作方式的想法,也劇烈轉變。再加上成果主義時代的結束,現代社會不再只以結果評斷個人成就。在這樣的社會背景下,當前最大的問題是主管與部屬無法進行良好溝通。 提到主管與部屬的正式溝通管道,多半是指一年兩次的考核面談,通常彌漫著緊張的氣氛。此外,主管可能不定期地把部屬找來談話,通常是針對發生問題的人。主管指導部屬時

,必須把想說或必須說的話告訴他們,因此氣氛相當嚴肅,也造成企業目前普遍對面談感到厭煩。要改善這個狀況,我認為必須改變主管與部屬溝通的情境與方法。 在其他國家是什麼樣的情況呢?美國矽谷聚集了眾多新興創投企業,同時是許多世界知名企業總部的所在地。「一對一面談」(1 on 1 Meeting)早已是矽谷企業的定型文化,主管與部屬每週必定有一次三十分鐘至一小時的一對一面談。透過自由交談,主管可以掌握部屬現在的狀況,瞭解其想法,為彼此建立良好的溝通管道,這正是主管的重要職責。 【什麼是一對一面談?】 一對一面談是指主管與部屬定期單獨對話的時間。與一般面談的最大差異在於,一對一面談是部屬

的專屬時間,也是主管與部屬的溝通時間。主管有時候要扮演諮商師,聆聽部屬發言,掌握他的狀況、問題以及關心的事,有時候要當場給予部屬建議,幫助解決問題。 一對一面談的最重要目的,是抒解部屬情緒,讓他感到釋懷,並願意付諸行動,接受下一個挑戰。一對一面談至少一個月要舉辦一次,如果還未與部屬建立良好關係,我建議可以一個月舉辦兩次。你將發現自己與部屬之間的關係開始產生改變。 美國矽谷人才濟濟,一名優秀工程師就可能改變一家企業的命運。在這個搶先爭利的地區,優秀人才一旦認為無法再獲得任何東西時,會馬上跳槽至別家公司。谷歌(Google)前執行長兼董事會主席艾立克.施密特(Eric Schmidt)

與前商品部資深副總強納森.羅森伯格(Jonathan Rosenberg)的合著作品《Google模式》(How Google Works)中,有這麼一段話:「事業進展的速度必須遠遠超過業務程序,因此混沌雜亂是最理想的狀態。在混沌雜亂中完成必要業務的唯一方法,就是人際關係。請耐心地花時間認識員工,建立深厚的關係吧。」 能夠不斷做出成果的主管會安排時間,與部屬建立良好關係,更會從公司的角度聆聽員工心聲,努力改善。要打造能讓員工盡情發揮的工作內容和職場環境,激發部屬創意,必須透過一對一面談。 在這個時代,即使分隔兩地也能互相聯繫,即使是科技最先進的矽谷,也非常重視面對面溝通。當我參訪其

他日本企業時,就有公司把一對一面談時間稱為「Quality Time」,是對部屬珍貴且重要的優質時間。這個矽谷式人才管理方式,正是當今日本最需要的。 【一對一面談是建立信賴關係的管道】 VOYAGE GROUP(以下簡稱為VG),是在二○一五年正式於東京證券交易所第一部上櫃的IT公司。從VG的草創時期開始,我曾以經營高層的身分參與營運八年,並在二○○八年自己出來創業,擔任員工心理諮商師暨職場教練。現在,雖然我已離開VG,但在與各家企業合作之餘,也以VG特別研究員的身分擔任人事諮詢顧問。 VG是一家充滿朝氣的公司,曾在二○一五年至二○一七年,連續三年被日本職場優質環境協會(Gr

eat Place to Work Institute Japan)評選為員工數一百名以上、一千名以下的中型規模企業「值得就職的公司」第一名。他們從員工的角度定義「值得就職的公司」:員工會信任企業、經營者及管理者,對自己的工作感到自豪,並且與共事的人產生一體感。VG就是這樣的公司。 VG訂定了各種對話與溝通的規則,其中最重要的正是一對一面談。這項規定至今已實施超過十年,我從設計到實際實行全程參與。一對一面談成為主管與部屬之間建立信賴關係的管道,也是培訓員工的重要機會。 當我與企業主提及這件事,大家都深感興趣,但對實施方式感到困惑。管理者只知道自己的做法,也沒有辦法確認是否正確。一對

一面談的內容像是「黑箱作業」,只有當事人知道內容是什麼。當自己當上主管,需要與部屬面談時,因為無從得知其他人的方法,往往會參考自己以前的經驗。 因為工作關係,我得以參與一對一面談,那些主管讓我聽取內容,有時候還幫忙錄音,因此我才能得知眾多主管面談時的秘技。這些經驗讓我能給予其他主管建議和指導,改善一對一面談。本書整理了面談技巧並加以系統化,同時介紹一對一面談的內容。希望各位讀者可以參考並加以實踐。 矽谷是一對一面談的發祥地,也是全球人才競爭激烈、成長卓越的地區。本書將詳述我實際到許多企業諮詢、旁聽而獲得的技巧,同時希望將企業今後必備的能力傳達給各位。 看著那些富有責任感、每天

忙碌奔波的主管,我深深地希望他們的努力能夠獲得回報,因此撰寫本書。如果本書能成為各位主管的指南,在人才管理方面能有所助益,我深感榮幸。 第一章 為何「一對一面談」能挖出冰山下的問題?◎過去組織內的溝通,只是為了獲得結果的「資訊交換」當今企業面臨的問題,大致可分為「事業」與「組織」兩個層面。我身為人事諮詢顧問,主要為企業解決組織層面的問題,例如:員工不受教、優秀人才離職、團隊毫無動力等與人相關而產生的各種問題。但追根究柢,這些問題會發生只有一個原因:個人的對話時間不足。個人的對話時間,讓部屬說出對工作、職涯或生活的各種想法和感受。多數主管都願意與部屬溝通,為了做出漂亮的成績,也確實需要與

部屬緊密對話。但是,這樣的對話將焦點鎖定於工作的「公事對談」。舉例來說:部屬:「競爭對手在這個案子也提出相同條件,我希望這次能夠不依正常程序處理。」主管:「我瞭解。如果不依正常程序,也能夠獲得龐大收益,就依照你構想的去做。」像這類針對個案的溝通內容,通常出現在會議或部屬「報告、聯繫、商量」的過程。與其說是溝通,不如說是「資訊交換」的過程。通常,因為事情緊急,部屬抓住主管口頭詢問,只會帶來非常短期的效果。雖然這麼做沒有不好,但如果只是交換資訊,在未來恐怕不需要透過主管,只需由AI人工智慧就能完成。AI人工智慧系統甚至能夠提供更正確、確實獲得成果的建議。◎聚焦在個人的對話,才能持續創造出績效另一方

面,將對談的焦點擺在個人,便能讓部屬「建立信賴關係」、「消除不安感」、「確認身心狀況」。在此借用某位女性的話,說明一對一面談。我問她:「你認為一對一面談有什麼優點?」她回答:「我雖然在工作,卻越來越不曉得自己置身何處、在做什麼,也不知道自己的目標是什麼。或許是因為不清楚自己的立場,才覺得煩躁。趁著一對一面談時,我把所有想說的話一吐而盡,感覺非常舒暢。」而且她說:「剛開始,我擔心沒有先整理過自己想說的話就說出口好嗎?但是,主管願意傾聽,我也漸漸地敢暢所欲言。主管允許我盡情做想做的事,讓我改變工作心態,在團隊中也能夠盡情發表自己的意見。現在回想起來,可能是因為當時累積太多想說的話,卻沒有可以讓人暢

所欲言的環境。」

Google創投認證!SPRINT衝刺計畫:Google最實用工作法,5天5步驟迅速解決難題、測試新點子、完成更多工作!

為了解決google試算表無法貼上值 的問題,作者傑克.納普約翰.澤拉斯基布雷登.柯維茲 這樣論述:

Google創投認證!Google最實用的工作方法 ————SPRINT衝刺計畫———— 所有產業、所有規模的企業甚至個人都適用! 5天5步驟高效率工作流程 迅速解決難題・測試新構想・完成更多任務・加快工作速度 「如果六年前我回國開始做新事業時就有這本書的話, 今天我的成就一定會比現在高很多。」 ────翟本喬|和沛科技總經理 《紐約時報》暢銷書|AMAZON網路書店暢銷書|《華爾街日報》暢銷書 《Inc.》雜誌推薦2016年必讀商業書 AMAZON讀者★★★★★推薦 ● Gmail、Google Search、Google X、Chrome⋯⋯等知名產品的各種項目,都

通過了「衝刺計畫」的考驗才推出,並且大獲成功! ●眾多優秀的新創公司創辦人都曾運用「衝刺計畫」做決策,包括:23andMe創辦人沃西基(Anne Wojcicki)、Twitter/Blogger/Medium創辦人威廉斯(Ev Williams),以及YouTube創辦人赫利(Chad Hurley)與陳士駿⋯⋯等。 ●Google創投(GV)利用「衝刺計畫」,檢驗超過100家新創公司的商業構想、解決了營運上的各種難題,包括:藍瓶咖啡(Blue Bottle Coffee)、Nest、Flatiron Health和 Medium⋯⋯等,涵蓋各種類型的公司與產品,從醫療、保健、金融到零售

業者都適用! 「SPRINT衝刺計畫」,是Google創投團隊認證的獨特5天5步驟工作流程,藉由設計、建立原型和邀請顧客實地測試構想,在5天內就能解決各種商業難題;並且已在Google內部及超過100家新創公司證實有效! 企業家與領導者,每天都必須面對並回答許多重大問題,例如:哪些地方最值得投注資源、集中努力,又該如何開始?你的構想在現實中看起來會如何?要經過多少次會議和討論,才能確保你獲得的是正確的解決方案? 現在,有一種確實可靠又十分迅速的方法能回答上述問題——正是SPRINT衝刺計畫。 設計師納普(Jake Knapp)在Google工作時,創造了一種獨

特的問題解決方法,他稱之為「衝刺計畫」(sprint),Google把它應用在Google Search、Gmail、Chrome、Google X的各種項目上,讓許多構想在現實中大獲成功。納普加入GV後,與設計師暨合夥人柯維茲(Braden Kowitz)和澤拉斯基(John Zeratsky)聯手,三人除了更完善衝刺計畫的流程,也針對GV投資的新創公司進行了超過100次的衝刺計畫,包括藍瓶咖啡(Blue Bottle Coffee)、Nest、Flatiron Health和 Medium等。 他們親眼看到,衝刺計畫可以幫助所有類型的公司克服難題,從醫療、保健、金融到零售業者都不例

外。更棒的是,衝刺計畫並不是只能用來開發產品,也可以用於排定優先次序、研擬行銷策略,甚至是替公司命名。超過百次的實證證明,衝刺計畫一次又一次地凝聚團隊,並賦予各種構想生命力。 本書是來自Google內部最實用的工作手冊,可用於回答各種商業問題,適合任何規模的企業、團體甚至個人,從小型新創公司到財星百大公司(Fortune 100),從教師到非營利組織都適用。任何人凡是面臨重大機會、問題或構想難以抉擇,而且必須迅速找到答案時,都能從本書獲得幫助! 王伯達 財經作家 林弘全 濕地創意實驗基地總經理 徐有鍵 MUZIK Online副營運長 許毓仁 TED╳Taipei創

辦人 翟本喬 和沛科技總經理 詹益鑑 AppWorks合夥人 鄭國威 泛科學總編輯 ────好評推薦(按姓氏筆畫排序) 這本書不是只講一些空泛的原則或理論,而是把實際的步驟詳細列出,讓創業者容易遵循。這些步驟對於新創事業來說,不管是創業還是大公司的內部創業,都是寶貴的經驗累積出來,智慧和血汗的結晶。而作者也很貼心地把可以有彈性的部分,和必須堅守的原則一一標明,讓讀者在使用時可以很明確地判斷,不會墨守成規而格格不入,也不會天馬行空而謬以千里。如果六年前我回國開始做新事業時就有這本書的話,今天我的成就一定會比現在高很多。——翟本喬|和沛科技總經理 對創業者來說,最珍貴的資產是自

己的腦力跟時間,然而我們也最常因為瑣事,因為分心,因為太多其他工作,而把資產白白浪費掉。Sprint衝刺計畫很像是近年流行的黑客松或是創業週末,但比前者多了針對目標用戶的在乎與體察,也比後者來的實際可行。我已經決定要定期與團隊一起來「衝刺」了。——鄭國威|泛科學總編輯 成功沒有必然原因,但是往往都是在找不出問題去制定計畫上耗費太多時間。我最喜歡本書將一般人的通病:「不會問問題」、「問不對問題」點出。透過一步步的方法,建立起問問題的邏輯,將問題成為計畫的架構。——徐有鍵|MUZIK Online副營運長 所有創業者與產品經理人最大的敵人是時間,最大的難題是如何切入市場。由Google創投

內部誕生的這套衝刺計畫,透過系統化的流程與精密設計的時程,讓決策者與開發團隊在五天之內得以設定產品原型,快速推出足以驗證的使用者介面或商業模式,就算假設錯誤你也只消耗五天時間,值得所有面對市場難題與時間壓力的創業者及經營者學習與體驗!——詹益鑑|AppWorks合夥人 正如我一名同事說:不要追求做好準備,開始做吧。傑克.納普和他在Google創投的團隊藉由辛苦得來的經驗,已經研擬出一種高效和實用的方法,可以幫助你解決產品、服務和使用者體驗的設計難題。請看這本書,然後試用衝刺計畫流程。——提姆.布朗Tim Brown|IDEO公司執行長,《設計思考改造世界》(Change By Design

)作者 如果你想更快地創造出更好的產品,請看這本書,並遵循它的指示。——埃文.威廉斯Ev Williams|Medium、Blogger、Twitter創辦人 成功的關鍵往往在於建立正確的習慣。但哪些習慣效果最好?本書提供了一些有用的方法,可以幫助我們產生構想、解決問題、檢驗方案——以及找到那些可帶給我們各種正確行為的正確小習慣。——查爾斯.杜希格Charles Duhigg|《為什麼我們這樣生活,那樣工作?》(The Power of Habit)作者 本書要教你的是一個只需要5天時間就能解決難題的新方法。書中充滿了既有幫助又有趣的故事,讓你更容易就能上手。你還能從一本書裡得到更

多嗎?我真希望所有的商業書都像本書一樣有用。——丹.希思Dan Heath|《零偏見決斷法》(Decisive)共同作者 本書提供一套將促成變革的方法,無論是新創公司還是大型機構,都能用它來檢驗構想。只需要五天時間,你就能從構想、原型走到決策階段,可以替你和你的團隊節省無數時間和金錢。所有類型的創業者都應該看這本書。——艾瑞克.萊斯Eric Ries|《精實創業》(The Lean Startup)作者 我認識的每一位企業領袖都擔心一件事:我們行動夠快嗎?傑克.納普的衝刺計畫流程天才之處,在於它能告訴你:這樣一步步去做,你就能迅速解決大問題並完成重要工作。在這個運轉速度愈來愈快的世界,

衝刺計畫能解決困擾企業的許多問題。——貝絲.康斯托克Beth Comstock|奇異公司商業創新副主席 作為Google創投的設計合夥人,三位作者精通創新之道。在本書中,他們揭露了科技巨人解決問題的獨特方法。——《Inc.》雜誌 作者簡介 |Google創投團隊| 傑克.納普Jake Knapp Google創投(GV)的「衝刺計畫」(sprint)流程創造者,已執行上百次的衝刺計畫,涵蓋新創企業如Medium、Nest、23andMe和Flatiron Health。曾任Google設計師,主導從Gmail、Google X到Chrome等所有項目的衝刺計畫工作。 約翰

.澤拉斯基John Zeratsky 加入GV前,是YouTube首席設計師及FeedBurner創始團隊成員之一(該公司於2007年被Google收購)。在GV已參與超過百家公司的衝刺計畫,也為《華爾街日報》(Wall Street Journal)、《快速企業》(Fast Company)、《連線》(Wired)等撰寫有關設計與生產力的文章。曾於威斯康辛大學修讀新聞學,目前與太太住在舊金山。 布雷登.柯維茲Braden Kowitz 2009年建立GV的設計團隊,首創創投公司的「設計合夥人」角色。已為近兩百家新創公司的產品設計、徵才與團隊文化提供建議。加入GV前,曾領導多項

Google產品的設計,包括Gmail、Google Apps for Business、Google Spreadsheets和Google Trends。 譯者簡介 許瑞宋 香港科技大學會計系畢業,曾任路透中文新聞部編譯、培訓編輯和責任編輯,亦曾從事審計與證券研究工作。2011年獲第一屆林語堂文學翻譯獎。譯有《資本社會的17個矛盾》(重譯版)、《交易本事》、《聯盟世代》和《打開狄波諾的思考工具箱》等書。 |譯者之言|www.facebook.com/victranslates 前言|衝刺計畫,是這樣開始的。 序章|飯店裡的機器人 做好準備Set th

e Stage 1|難題 選一個重要問題 2|團隊 找一名決策者、一名促進者和多元的團隊成員 3|時間和空間 騰出五天並找個合適的場所 星期一Monday 4|以終為始 定出一個長期目標 5|示意圖 畫出問題的示意圖 6|請教專家 訪問隊友和其他專家 7|目標 為衝刺計畫選擇一個焦點 星期二Tuesday 8|重新組合並加以改良 檢視舊點子,尋找靈感 9|畫出方案草圖 在紙上擬出具體的解決方案 星期三Wednesday 10|決定 在避免團體盲思的情況下選擇最佳方案 11|比拼 保留相互競爭的構想 12|分鏡腳本 擬定原型製作方案 星期四Thursday 13|模擬 只需要做出逼真的外

觀 14|原型 找對工具,然後分工解決 星期五Friday 15|小數據 五名顧客就能貢獻寶貴的洞見 16|訪問 問對問題 17|吸取教訓 找出形態,規劃下一步 起飛Liftoff 幫助你起步的最後叮囑 檢查表Checklists 常見問題 致謝 前言 衝刺計畫,是這樣開始的。 多年前,我曾經有工作效率不彰的問題。 2003年,我太太生下我們的第一個孩子。我回到公司時,希望自己的工作時間能過得有意義,一如我和家人相處的時間。我仔細檢視我的各種習慣,發現自己並沒有把力氣花在最重要的工作上。 我因此開始調整工作方式,希望達到理想的狀態。我閱讀一些討論工作效率的

書。我做了一些試算表追蹤自己對工作效率的感受,比較早上運動或午休時段運動、喝咖啡或喝茶是否影響我的工作效率。我花了一個月,試驗五種不同的待辦事項清單。沒錯,這種分析相當古怪。但我一小步一小步地增強了自己的專注程度和工作條理。 2007年,我在Google找到一份工作,並且發現這裡的文化對一個「流程狂」來說堪稱完美。Google鼓勵員工試驗,不只是試驗產品,還試驗個人和團隊所運用的方法。 我變得非常熱衷於改善團隊工作流程(沒錯,這同樣有點古怪)。我首先嘗試的,是與工程師團隊做腦力激盪。一群人做腦力激盪,每個人都大聲喊出自己的想法,是非常有趣的事。幾個小時後,我們就收集到大量的便利貼(

上面寫著各種構想),所有人士氣高昂。 但有一天,我們正在做腦力激盪時,一名工程師打斷了這過程。他問道:「你怎麼知道腦力激盪有效呢?」我有點不知道怎麼回答,因為真相令人尷尬:之前我做過調查,了解參與者是否喜歡腦力激盪活動;但我並沒有測量實際的結果。 因為這件事,我檢視了過去腦力激盪活動的結果。我注意到一個問題:我們最終採用而且成功的構想,不是在眾聲喧嘩的腦力激盪中產生的。最好的構想來自其他地方。但來自哪裡呢? 個人產生構想的方式其實一直沒變─他們的點子,是坐在辦公桌前、在咖啡店等人或在淋浴時想出來的。個人產生的點子確實比較好。腦力激盪活動的興奮感消失之後,活動產生的構想根本比不

上個人想出來的。 這可能是因為腦力激盪活動的時間太短,不足以讓參與者深入思考。也可能是因為,腦力激盪的結果只是一些紙上的構想,而不是實際的東西。我針對自己的做法想得越多,看到的缺點就越多。 我比較腦力激盪活動和我自己在Google的日常工作。我最好的工作表現,出現在我面對巨大難題,而且時間緊迫的時候。 2009年就有這樣一個例子。Gmail(Google提供的電子郵件服務)工程師巴席格(Peter Balsiger)提出了一個自動組織電子郵件的構想。我覺得這個名為「優先收件匣」(Priority Inbox)的概念很好,於是找來另一名工程師陳安妮(Annie Chen)一起研

究。不過,安妮只同意投入一個月。如果我們無法在這段時間內證明這個構想可行,她就會轉投另一個專案。我當時確信一個月的時間不夠用,但因為安妮是優秀的工程師,我決定接受她的條件。 我們把這個月分成四個工作週,每週提出一種新設計。安妮和巴席格做出產品原型,然後在一週快結束時,我們安排數百人測試這款設計。 這個月結束時,我們已經找到一種人們能明白、而且想用的設計。安妮留下來領導優先收件匣團隊。就這樣,我們完成了設計工作,而且所用的時間遠遠短於正常情況。 數個月後,我到斯德哥爾摩探訪在當地工作的Google同事拉切貝爾(Serge Lachapelle)和德拉格(Mikael Drugg

e)。我們三人希望試驗在網路瀏覽器中執行視訊會議軟體。我只能在當地逗留數天,因此我們盡可能快速地工作。結果在我離開斯德哥爾摩時,我們已經做出了可用的產品原型。我們用電子郵件把它寄給同事,開始用它來開視訊會議。幾個月後,整家公司都在用它了。(後來這個應用程式經過改良,以Google Hangouts的名稱推出。) 我認識到,在這兩個專案中,我的工作效能遠高於我在日常例行工作或任何一次腦力激盪活動中的表現。差別在哪裡呢? 首先,在這兩個專案中,我有時間獨立地構思概念,不像那些喧喧嚷嚷的群體腦力激盪。不過,我並沒有太多時間。緊迫的期限迫使我集中精神。我沒有餘裕去想太多細節,或是像平日那樣

被次要的其他工作纏住。 另一個關鍵要素是人。工程師、產品經理和設計師全都在一個房間裡,各自努力解決自身領域的問題,並且隨時回答其他人的問題。 我重新思考那些團隊集思活動。如果我加入這些神奇元素(專注於個人工作、有時間做產品原型,以及不可迴避的期限),會有什麼效果呢?我決定把這種做法稱為設計「衝刺計畫」(sprint)。 我為我的首次衝刺計畫,擬定了一個粗略的時間表:花一天時間分享資訊和草擬構想,四天時間做產品原型。Google各團隊展現歡迎試驗的傳統精神,支持我這項試驗。我領導了Chrome、Google Search、Gmail和其他專案的衝刺計畫。 這過程令人興奮。

這些衝刺計畫證實可行。我們藉此測試、改善和執行構想,而最令人欣慰的是,這些構想在現實中往往成功了。衝刺計畫的步驟傳遍了整個Google:由一個團隊傳到另一個團隊,一個分部傳到另一個分部。Google X(Google的秘密實驗室)的一位設計師對這方法感興趣,她因此替廣告部門的一個團隊進行了一次衝刺計畫。這個廣告團隊又向他們的同事講述這個方法,衝刺計畫於是流傳出去。很快的,我聽到我沒見過的人在談論衝刺計畫。 在這過程中,我犯了一些錯誤。我的第一次衝刺計畫有40個人參與─人多到荒謬的地步,幾乎讓衝刺計畫還沒開始就失控了。我調整了耗在構思和製作產品原型上的時間。我了解什麼事情做得太快、什麼做得

太慢,最後把速度調整到剛剛好。 數年後,我與馬里斯(Bill Maris)見面討論衝刺計畫。他是Google創投(Google Ventures,以下簡稱GV)的執行長;GV是由Google成立,用以投資新創公司的創投公司。馬里斯是矽谷最有影響力的人之一,但你從他不拘小節的行為舉止是看不出來的。我見他的那天下午,他的裝扮很典型:戴一頂棒球帽,穿一件與佛蒙特州有關的T恤。 馬里斯想把衝刺計畫用在GV投資的新創公司上。新創公司的資金,通常只夠讓他們認真嘗試推出一款產品。因此對他們來說,開發和推出產品有很高的風險,而衝刺計畫可以幫助他們評估自己是否走對路。進行衝刺計畫既可以賺錢,也可以省

錢。 但為了讓衝刺計畫有效,我必須調整它的步驟。在那時,我思考個人和團隊的生產力問題已有數年之久,但對新創公司和其業務問題則近乎一無所知。不過,馬里斯的熱忱說服了我,讓我相信GV是個適合應用衝刺計畫的地方,也是適合我工作的地方。他說:「我們的使命,是尋找地球上最出色的創業者,幫助他們改善這個世界。」我無法抗拒他的邀請。 在GV,我有三名設計工作夥伴:布雷登.柯維茲(Braden Kowitz)、約翰.澤拉斯基(John Zeratsky)和麥可.馬格里斯(Michael Margolis)。我們攜手合作,開始把衝刺計畫應用在新創公司上,試驗衝刺計畫的步驟,並檢視結果以設法改善具體做

法。 本書闡述的概念,來自我們整個團隊。布雷登.柯維茲為衝刺計畫引進以故事為中心的設計概念─這是一種非傳統的做法,重視整體顧客體驗而非個別元素或技術。約翰.澤拉斯基帶來「以終為始」的概念,讓每一次的衝刺計畫都能回答新創公司最重要的問題。布雷登和約翰擁有我欠缺的新創公司和商業經驗,他們改造了衝刺計畫的流程,讓每一次的衝刺計畫都能找到更好的焦點,並做出更明智的決定。 麥可.馬格里斯鼓勵我們,以現實世界的測試來完成每一次的衝刺計畫。他進行顧客調查─一般可能需要數週的時間來規劃和執行─但他找到了只需一天就能得出明確結果的方法。這是了不起的成就,我們不必再猜測自己的方案是否可行了。每一次的衝

刺計畫結束時,我們就能得到答案。 此外還有丹尼爾.柏卡(Daniel Burka),他曾自行創立兩家公司,後來一家賣給了Google,而他自己也加入了GV。我第一次向他說明衝刺計畫的流程時,他持懷疑態度。如他後來所言:「當時我覺得那是一堆管理方面的廢話。」但他同意試著進行一次。「在那次衝刺計畫中,我們不講廢話,只花了一個星期,就做出一些抱負不凡的東西。我迷上了這個方法。」贏得丹尼爾的支持後,他以創業的親身經驗,以及對胡說八道的痛恨,幫助我們不斷改善衝刺計畫的流程。 2012年,在GV進行第一次衝刺計畫之後,我們經由試驗,調整了做法。起初我們以為快速研究和製作產品原型的做法,只對大眾

市場產品有效。如果顧客是醫療或金融等領域的專家,我們還可以這麼快完成評估嗎? 出乎我們意料的是,五天的衝刺計畫流程確實靠得住。它適用於所有類型的顧客,從投資人到農夫,從腫瘤科醫師到小企業主都不例外。它也適用於各種產品,包括網站、iPhone app、紙本醫療報告和高科技硬體。而且它並不是只能用來開發產品。我們曾經應用衝刺計畫來排定優先次序、研擬行銷策略,甚至是替公司命名。衝刺計畫一次又一次地凝聚團隊,並賦予各種構想生命力。 最近幾年間,我們的團隊有空前的機會去試驗和驗證我們對工作流程的想法。我們針對GV投資組合中的新創公司,進行了超過一百次的衝刺計畫。我們與一些傑出的創業者合作,從

他們身上學到許多東西;包括23andMe的創辦人沃西基(Anne Wojcicki),推特(Twitter)、Blogger和Medium的創辦人威廉斯(Ev Williams),以及YouTube的創辦人赫利(Chad Hurley)和陳士駿。 一開始,我只是想辦法要讓自己的工作時間花得有效率、有意義。我希望能專注於處理真正重要的事,避免浪費時間─對我自己、我的團隊和我們的顧客,都是如此。逾十年之後的今天,衝刺計畫的流程一再幫助我達到這個目標。我對於自己可以利用這本書,與各位分享衝刺計畫的方法,感到非常雀躍。 幸運的話,你是因為一個大膽的願景而選擇自己的工作。你希望在現實中實踐這

個願景,無論它帶給世人的,是一個訊息,一種服務、體驗、軟體或硬體,甚至是一個故事或一種想法(就像本書)。但是,實踐願景是困難的。我們很容易陷入各種磨難之中,例如沒完沒了的電子郵件、無法達成的期限、消耗精力的會議,以及基於可疑假設的長期計畫。 但這種困境並非無可避免。衝刺計畫提供了一套方法,可以用來解決大問題、測試新構想、完成更多任務,以及加快工作速度。衝刺計畫也能在這個過程中帶給你更多樂趣。換句話說,你絕對應該試著為自己開展一次衝刺計畫。我們開始吧。 ——傑克.納普 舊金山,2016年2月

想知道google試算表無法貼上值更多一定要看下面主題

google試算表無法貼上值的網路口碑排行榜

-

#1.無法複製並貼上工作表上的資料 - Microsoft Support

原因:您嘗試貼上的資訊與儲存格格式(日期、貨幣、文字或其他) 欄儲存格的格式。 解決方案: 如果您嘗試貼上大量的資訊,請確定欄中儲存格的儲存格格式符合您想要貼上 ... 於 support.microsoft.com -

#2.【Google試算表無法複製】資訊整理& google 試算表合併 ... - Easylife

2019年11月22日— 為何無法在Google 文件/試算表使用複製貼上功能? 答:會出現這個情況,是因為大家忘了自己在使用公用電腦,又或不察覺自己開啟了Chrome 瀏覽器上的無 ... 於 easylife.tw -

#3.App Inventor 上傳資料到Google試算表– 作法1結合Google表單

請先不要選必填,否則忘了填的話,會因為必填欄位無內容而使得表單無法送出。我們可以在App Inventor 中去檢查TextBox 是否有內容即可。 表單建好應該長 ... 於 blog.cavedu.com -

#4.Google Sheets IMPORTRANGE公式,同步、連結多 ... - 行銷人

事不宜遲馬上來分享教學,絕對讓您馬上學會並跟複製貼上說掰掰。 本篇目錄[隱藏]. IMPORTRANGE使用方式; 步驟一:複製想要同步的主要試算表網址; 步驟 ... 於 www.marketersgo.com -

#5.試算表函式

儲存ODF 1.0/1.1 格式的文件時,若ADDRESS 函式有第四個參數,該參數會遭移除。 note. 若ADDRESS 函式新的第四個參數值為0,則請勿以舊的ODF 1.0/ ... 於 help.libreoffice.org -

#6.如何透過googlesheets4連結R與google試算表 - SRDA's blog

googlesheets4提供了一個經由Sheets API v4連結Google試算表的界面。 ... authorization code”,你只需要把Google給你的那組授權碼複製貼上即可。 於 srdatw.blogspot.com -

#7.新功能!Google文件雲端剪貼簿,跨檔案貼上複製的內容

Google 文件是我用過最方便的線上文件編輯/儲存系統,常用的Word、PowerPoint、Excel 都可以在線上直接進行新增、修改,完全不用擔心檔案攜帶的問題。 於 www.soft4fun.net -

#8.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#9.電腦王阿達

各種行動裝置與3C產品的專業評論站. 於 www.kocpc.com.tw -

#10.新增Google表單雲端寫入(OSEP) – 竹林資訊站

當scratch程式關閉後,原來使用中的資料也跟著不見了,資料無法的保存實在可惜。 使用新增google表單雲端寫入積木,可以簡單的將外部感應器收集的資料 ... 於 2blog.ilc.edu.tw -

#11.在Google Sheets 中根據資料制定決策

使用Google 試算表建立及編輯線上試算表。您可以在任何裝置上安全地即時共用內容,與他人合力取得深入分析資料。 於 www.google.com.tw -

#12.將題庫轉為Google表單 - HackMD

資料來源 題庫批次匯入google表單 ... 提示 請在您的雲端硬碟建立與範例檔案相同的試算表,這樣做出來的題庫您才有權限可以編修 ... 在編輯器的地方貼上下列程式碼. 於 hackmd.io -

#13.自由電子報3C科技

提供手機、筆電、桌機、軟體、相機、影音、家電、遊戲各類型的3C科技最新資訊,由編輯推薦最超值的優惠訊息。 於 3c.ltn.com.tw -

#14.試算表 - 新營學習網

運算式中以格子名代表其中的值,例如=A1* 2 ,表示a欄1列的值乘以2 倍。 使用另一工作表格子名稱,例:=工作表2.D10; 使用複製貼上功能時,公式會依相對格子 ... 於 stud.syps.tn.edu.tw -

#15.Excel 尋找取代還能這樣用!學會強大的Ctr+F ,快速、精準

延續銷售紀錄表的例子,找出「標為紅字」數值後,店長希望你把有問題的儲存格維持空白,待他查證後填上正確的值。你該怎麼做? 於 www.managertoday.com.tw -

#16.在操作說明網頁中加入結構化資料 - Google Developers

說明文件 | Google Developers. Google 搜尋中心 · 搜尋 ... 於 developers.google.com -

#17.(急徵)臨時貼標工讀生- 桂冠實業股份有限公司- 桃園市打工職缺

負責公司文件檔案的建立及歸檔工作。 .負責會議協調與安排、資料準備、會議記錄。 .負責辦公室用品採購、零用金管理。 .收發公文並處理會簽文件。 於 www.chickpt.com.tw -

#18.試算表線

在Google 試算表專用的鍵盤快速鍵裡,一共有六種跟框線有關的快捷鍵。 ... 同時一起編輯表格,所以在WordPowerPoint中,格線僅供視覺參考,無法列印。 於 298803528.laregina.es -

#19.Excel, Google SpreadSheet:相對參照與絕對參照 - 符碼記憶

例如F1 = MAX(F2:F10),也就是求下方2~10 欄位的最大值, 而我們想在右方顯示每個值與最大值的差異,所以公式就是G2=$F$1-F2。 當公式 ... 於 www.ewdna.com -

#20.鎖定Google試算表特定欄位,讓他人無法編輯 - Facebook

有時候 Google試算表 上某些欄位輸入重要的函式或值,不希望有人更改到它,這時候「保護工作表」這個功能就很好用囉! … 更多. 於 zh-tw.facebook.com -

#21.影片教你做/Google試算表從頭學(上)!凍結表格1秒達成 ...

雲端作業方便快速,像是Google文件、Google試算表等,隨時隨地都可以處理。不過,不會用Google試算表怎麼辦?YouTube頻道「PAPAYA 電腦教室」手把手 ... 於 udn.com -

#22.2022google試算表重新整理-汽車保養試乘體驗

Google 雲端硬碟、文件、試算表、簡報和表單支援下列瀏覽器最新的2 個 ... 資訊懶人包(1),快速重新整理報表,而不用執行多份報表再將資料複製貼上。 於 car.gotokeyword.com -

#23.Google 文件的背景顏色怎麼改?簡單5 步驟實現 - 塔科女子

在「色調」區塊左右拖拉來選擇喜歡的顏色,或者直接貼上色碼。 更改Google 文件的背景顏色:自訂顏色. 確認後,按一下「確定」即可套用到Google 文件 ... 於 www.tech-girlz.com -

#24.以Google 試算表作為資料庫建立學生成績查詢系統

基. 本上Google Apps Script 是以Javascript 為基礎的腳本語言,能輕鬆連結. Google 的服務。免費版雖有配額限制(例如發送E-mail 數量、生成Google doc 文件等),且如果 ... 於 www.unbetwixt.com -

#25.試算表只顯示年月 - DlaFlorysty.pl

Last Updated on 2021 年10 月18 日by 小幫手在Google試算表當中,日期是一種很 ... 其實複製功能中,還有個「選擇性貼上」的功能,可以讓使用者中華民國110年10月18日 ... 於 dlaflorysty.pl -

#26.11個最實用的Google文件使用技巧(2022更新) - 模範城市

而且Google 文件可以跟Gmail、Google 試算表和Google 簡報等應用程式完美集成 ... 貼上內容,但你可能不知道Google 文件中支援貼上內容,並且符合目前編輯格式的方法。 於 template.city -

#27.教學同步Google試算表資料- 3C板 - Dcard

我的文章- 教學- Dcard,本次教學功能:如何同步不同Google 試算表之間的 ... 重新打上=VLOOKUP(A2, 剛剛複製的內容, 2, FALSE) 並把剛剛複製貼上內容 ... 於 www.dcard.tw -

#28.利用Google試算表(Spreadsheet)取得台股(上市/上櫃)及美股 ...

=GOOGLEFINANCE(A2, "price"). A2表示某欄位的值,需輸入美股的股票代號,範例如下圖:. 於 hclovenote.blogspot.com -

#29.第十六次:試算表(4)

第十六次:試算表(4). 網碟建立. 1.我的電腦/右鍵/連線網路磁碟機. +. 2.ex: 70245同學網碟為. (1)將\\10.231.114.143\0302\45. (2)貼到下圖資料夾的表單內.按完成. 於 ms2.ctjh.ntpc.edu.tw -

#30.IMPORTRANGE,即時同步Google 試算表的資料! - 方格子

教學, 喜特先生, Spreadsheets, Google試算表, GoogleSheets, 函式用法, ... 在試算表匯入資料的方法百百種,你可以純手打、複製貼上、或是下載.csv ... 於 vocus.cc -

#31.救命阿!我的雲端google試算表無法複製貼上 - Mobile01

使用Chrome? 我有遇到過. 設定>進階>重設與清理>將設定還原成原始預設值缺點是所有的網站 ... 於 www.mobile01.com -

#32.【Google finance新手教學】2022年google sheet股價自動報價

以及Google Finance是如何用在自動追蹤股票資產紀錄上。 ... 點擊左上角的「檔案」,並選表單的「新文件」,並找到「試算表」。 於 fatnerdstock.com -

#33.Google 試算表( 原理) - Webduino 實戰智慧插座教學

接下來的兩篇文章將會介紹「Google 試算表」( Google Spreadsheet ) 來實作儲存 ... 就貼到剛剛debug 裡面需要貼上ID 的部分,如果用 openByUrl 就是整份試算表網址。 於 tutorials.webduino.io -

#34.用Google 文件與客戶協作,處理待辦事項流程心得@WFU BLOG

六、複製貼上圖片. 溝通過程附上圖片可節省許多文字及時間。由於Google 文件裡面的圖片,並不會佔用Google Drive 的空間( ... 於 www.wfublog.com -

#35.發行資訊: Synology Office | 群暉科技Synology Inc.

Synology Office 為協同導向的套件,用於在Synology Drive 中新增文件、試算表及簡報等類型的檔案。 ... 修正簡報可能無法貼上從微軟 .pptx 檔案複製的圖片。 於 www.synology.com -

#36.即時監控控必備Google 試算表add-on x 超越次要、創建三要維度

前兩週我們已經發現Google 試算表與Analytics Add-on 擴充功能應用的靈活與方便 ... 語法值直接複製與貼上於新建報表的儲存格中(除了剛剛已經改為hour of date 外)。 於 ga.awoo.com.tw -

#37.GAS 開發環境介紹

Google Apps Script 的開發環境稱之為「指令碼編輯器」,其腳本稱為「指令 ... 貼上兩指令,貼到剛所建立的出缺席表試算表的week 工作表中。 於 epaper.gotop.com.tw -

#38.三媽臭臭鍋漲價20元!內行人狂推1家平價火鍋「CP值更高」

內行人推這家才是平價火鍋霸主一名網友在PTT上發文表示,比較市面上各家平價小火鍋,王者應該是「六扇門」,不僅名字霸氣、裝潢也還可以, ... 於 www.msn.com -

#39.Forms - Google 表格:網上表格製作工具| Google Workspace

製作網上表格和草擬文件一樣簡單. 您可從多種問題類型中選擇,亦可以使用拖放方式將問題重新排序,還可以貼上清單,輕鬆自訂選項值。 輕鬆建立表格 ... 於 www.google.com -

#40.它的野心不僅止於「借貸」!詳解Aave 的崛起及未來之路- 區塊客

實際上,每個錢包地址都可以擁有多個,並且能夠將配置文件的管理權交給一個組。這對DAO 來說特別方便。 跟隨某人也會產生NFT。由於每一個都是獨一無二的, ... 於 blockcast.it -

#41.還在複製貼上? 這個函數公式能輕鬆匯入不同Google試算表資料!

看完「Importrange」函數的用法後是不是覺得很方便呢?下回有類似需求的時候不妨也試試看吧!便可以在工作上省去為了一份資料而須個別修改文件的 ... 於 digital-transformation.media -

#42.excel 複製貼上值– 無法複製貼上win10 - Smply

在使用excel製作表格文件的時候大家應該經常會用到複製貼上的功能,但是excel突然提示無法貼上是為什麼呢?遇到了此提示的使用者可以按照下文步驟解決。excel提示無法貼上 ... 於 www.cvcocs.me -

#43.Google 文件|解密那20個你可能不知道的文件功能!(上)

Google Workspace的編輯工具逐漸取代Word, Excel, Powerpoint成了工作中最常接觸的軟體,其中Google文件的使用率更是佔了其中的70%以上!你是把它當作是Word的替代方案 ... 於 hkmci.com -

#44.Google Docs原來那麼好用!10大「超實用技巧」讓你工作效率 ...

4. 文件中插入方程式符號:方程式符號再也不用找半天! 編輯文件有時會需要插入數學方程式或希臘字母,這時只需要選擇工具列中的「插入 ... 於 www.storm.mg -

#45.Google試算表- Child

3.1 規則數目列; 3.2 公式; 3.3 巢狀函數; 3.4 Google 試算表函數清單. 4 關於試算表 ... 14 解答功能; 15 樞紐分析表報告; 16 如何複製、剪下及貼上? 17 匯入試算表 ... 於 sites.google.com -

#46.【Google Sheets試算表】Google試算表把值拆開到不同欄位

在 Google Sheets 試算表貼上值 後,如果全部的文字都被縮在同一格,只要點選「將文字分隔成不同欄」,就能快速把值分開噢!如果覺得影片對你很有幫助, ... 於 www.youtube.com -

#47.《Google試算表》插入圖片功能無法在排序時連動

這幾天嘗試在Google試算表內單純的插入圖片功能,就讓我忙半天,官方文件 ... 鐘後)會無法顯示,反而放在微軟OneDrive的公開圖片均很正常,谷歌大神, ... 於 book.twmie.org -

#48.Excel 編輯到值

1. 快速輸入日期與時間. 處理文件時,有時會遇到需壓上製作日期的情況。. 在Excel中如果希望簽署日期,雖然可以一個數字一個數字的輸入,但和現在要告訴你 ... 於 entretantosdansa.es -

#49.在Google 試算表中使用條件式格式設定規則- 電腦

您有在公司或學校使用Google 文件等Google 產品嗎?快來試試實用的秘訣、教學課程和範本,瞭解如何在不安裝Office 的情況下處理Office 檔案、建立動態專案計劃 ... 於 support.google.com -

#50.Excel-Google試算表如何關聯到另一個試算表的內容

有網友問到在Google 試算表中如果在一個工作表的運算中,公式中有關聯到另一個工作表的 ... 當你要在一個試算表文件(A)的工作表中要關聯到另一個試算表(B) 於 isvincent.pixnet.net -

#51.別浪費時間複製貼上了!教你如何Google試算表同步於多個 ...

事不宜遲馬上來分享教學,絕對讓您馬上學會並跟複製貼上說掰掰。 IMPORTRANGE使用方式. 以下為Google文件編輯器說明. 講白了就是 ... 於 www.astralweb.com.tw -

#52.付款與安全性- 購物協助 - Apple

如果您無法發送匯款文件,請提供網路訂單編號、付款人名稱、匯款日期、匯款金額至: [email protected]。 處理付款需要花費多久時間? 一旦您依照訂單確認電子郵件上的 ... 於 www.apple.com -

#53.2) Google試算表-VLOOKUP函式自動填入考卷成績| 許i啾不認真

這時候,請複製你目前表格上已經填入的成績,然後在同樣的位置按下右鍵,請選擇:「選擇性貼上」-「僅貼上值」。 這時候你再點這些成績,就會發現這些 ... 於 ijuhsu.com -

#54.Google 表單,輸入ID 後自動帶入其它欄位資料 - Let's Write

我們在Google 雲端硬碟新增一份Google 試算表,把資料給填上,記得「共用」設定的部份,要 ... 頁面檔案的部份,最後會附上原始碼,這段就不貼上了。 於 www.letswrite.tw -

#55.做報表一秒生出各種類統計圖表教學! Excel、Google 試算表 ...

例如我可以圈選某一段範圍的資料,這時候[探索]列會自動分析出他的加總、平均值、大小值。 而且我可以拖曳像是「平均值」到表格中,就會自動建立統計函 ... 於 www.bnext.com.tw -

#56.【Windows/Desktop】為何無法在Google 文件/試算表使用複製 ...

為何無法在Google 文件/試算表使用複製貼上功能? 答:會出現這個情況,是因為大家忘了自己在使用公用電腦,又或不察覺自己開啟了Chrome 瀏覽器上的無 ... 於 theappschannel.com -

#57.Google Spreadsheet(試算表)之ESP8266 溫濕度紀錄與趨勢圖

其餘的使用者,請自行依照提供之連結下載相關資料,程式碼複製貼上使用! ... 使用過微軟的Excel 應該自然而然地也會熟悉Google 試算表操作;對於 ... 於 ruten-proteus.blogspot.com -

#58.JavaScript - Google sheet 表單串接API | Cloud F2E Blog

以下直接附上HTML 、 JavaScript 範例程式碼,基本上就單純的 AJAX 行為,可依照自己的專案使用像是 jQuery 取值、 Vue 雙向綁定取值等方式。 1 2 3 4 5 6 於 syj0905.github.io -

#59.[ Google 試算表]如何建立篩選器? - 關鍵應用

要如何在已格式化的「Google 試算表」中,找出符合自己所需要的資料呢?例如要找出儲存在人員基本資料表中的在職員工,我們可以借助「篩選器」來達成 ... 於 key.chtouch.com -

#60.用Google Apps Script 搭配Google 試算表開一個API

一開始我想先請你試著建立一個Google 試算表,打開Google 雲端硬碟,右鍵 ... 你當前的Google Apps Script 檔案有權限去讀取試算表,否則你會無法使用. 於 israynotarray.com -

#61.我手上的資料要怎麼做「樞紐分析」?三步驟快速設定 - Ragic

會分別展示Excel 、 Google 試算表和Ragic 三種工具的樞紐分析( Google ... 做錯了什麼設定,而是因為原本的資料來源裡,其實無法取得我們要的答案。 於 www.ragic.com -

#62.[Python爬蟲教學]解析如何串接Google Sheet試算表寫入爬取的 ...

而要讓Python網頁爬蟲應用程式能夠存取Google Sheet(試算表),首先,Python網頁 ... 儲存後,貼上Google Sheets API憑證(credentials.json)中的用戶端 ... 於 www.learncodewithmike.com -

#63.Google 試算表3 種篩選器教學,共用者可依各自需求過濾排序 ...

但有時候就是需要拿到「實際照片」,例如: 小朋友學校的勞作作業想要製作家庭相框用照片來當小禮物把照片貼在紙本手帳上這時候,有什麼方法可以快速把 ... 於 www.playpcesor.com -

#64.Google Sheets 試算表欄位中,數字以0 開頭的話都會消失

問題的主因,其實就是欄位格式被軟體判讀為數字格式,不管是Excel, 還是Mac 上的Numbers 或現在最常用的Google Drive 裡的Sheets 試算表,只要是純數字 ... 於 km.nicetypo.com -

#65.強勢美元令「安全股」不再安全?即使是麥當勞也不可避免

一個堅實的證據是,根據麥當勞提交給SEC的文件顯示,公司時斷時續的經營執行問題已經成為過去,公司目前大多數餐廳都是特許經營性質——到2021年年底,其 ... 於 hk.investing.com -

#66.從檔案建立資料集

您可以從Dropbox 或Google 雲端硬碟上傳Excel 試算表(XLSX 或XLS)、CSV 檔案 ... 從Google Analytics (分析) 上傳的檔案不能用來建立包含多個表格的資料集,或包括在 ... 於 docs.oracle.com -

#67.4-1 隨堂練習選擇題( A ) 1. 下列哪一項不是電子試算表所擁有的 ...

在Excel 中,若要將某個儲存格公式中的值,複製到另外一個儲存格時,可以使用. 什麼功能,進行選擇?(A)貼上(B)選擇性貼上(C)剪下(D)剪貼簿。 ( A ) 8. 在Excel 中,下列 ... 於 learn.hshs.tyc.edu.tw -

#68.一次學會Google Office 必備工具:文件X 試算表X 簡報X 雲端硬碟

一次學會Google Office 必備工具:文件X 試算表X 簡報X 雲端硬碟. 上一個商品 ... Google試算表˙儲存格參照與範圍選取 ˙試算表編輯(複製、剪下與貼上) 於 www.momoshop.com.tw -

#69.【Google試算表】超好用的鍵盤快速鍵 - Simple Life

僅貼上值, Ctrl + Shift + V. 顯示常用的鍵盤快速鍵, Ctrl + /. 插入新工作表, Shift + F11. 簡易控制介面, Ctrl + Shift + F. 開啟/關閉輸入工具 於 hikeriisusan.com -

#70.掃描qr 碼

Scan Barcode and QR code. • Create Barcode/QR code. • Keep scanned and created Barcode/QR codes. qr 碼掃描程序允許您從圖像和文件的 ... 於 cbmv.cl -

#71.【Google 試算表】選擇性貼上怎麼用?全部示範1 次給你看

使用Google 試算表時候,通常都會幫表格添加格式設定,藉此來做資料分析或是美化 ... 僅貼上值; 僅貼上格式; 全部貼上但邊框除外; 僅貼上欄寬; 僅貼上公式; 僅貼上資料 ... 於 digitalyoming.com -

#72.Google sheet 試算表表單串接api | Ian Chu

最後網站只能鑲上google form 的iframe 又無法追蹤填表操作 ... openById("貼上你剛剛複製的編碼"); //取得第一個表單 var Sheet = SpreadSheet. 於 ianccy.com -

#73.google 表單複製如何複製google試算表的表單 - Sylgf

Google 表單提交後,貼到線上表單上的時候只會出現”值”(單純的數字) 無法連儲存格裡… 辦過婚禮的人都知道,只要將試算表複製一份,只有標題不同, 在第一個google表單. 第 ... 於 www.bagakart.co -

#74.【活用Google試算表的技巧】如何善用選擇性貼上功能?

在Google 試算表中,我們經常會複製工作表中的內容後,再貼至新的工作表裡,此時原儲存格中設定的格式、公式、樣式⋯等,通常都會一併複製過去, ... 於 www.techbang.com -

#75.[數據分析#3] google sheet filter() 使用方法

如果你在Excel 或是Google Sheet 很常用SUMIFS()、COUNTIFS()、AVERAGEIFS(),這些公式來做「有條件的」計算統計,那對你來說或許已經很足夠了! 於 couplehonest.com -

#76.[詢問] excel公式複製到google excel - 看板Google - 批踢踢實業坊

... 到google表單上(因為公司網速太悲劇) 但是我發現我複製的欄位,貼到線上表單上的時候只會出現"值"(單純的數字) 無法連儲存格裡的公式一起貼上. 於 www.ptt.cc -

#77.ibon 便利生活站- 手機版首頁

... 查詢上傳文件狀態; 查詢掃描文件狀態. 代碼輸入. 服務電話:0800-016-138 / 02-2659-9900. 關於ibon · 常見問題 · 隱私權政策 · 電腦版. 儲值/繳費. 於 www.ibon.com.tw -

#78.試算表線

1、隱藏0值檔案-選項-高級-去掉“在具有零值… 2022-09-19. Norton 無法移除; Alt + Shift + 2 ... 在Google 試算表專用的鍵盤快速鍵裡,一共有六種跟框線有關的快捷鍵。 於 terrepesculiasseroli.it -

#79.Excel小技巧:快速將儲存格中特定字串分段取出( Google 試算 ...

Excel小技巧:快速將儲存格中特定字串分段取出( Google 試算表[Google ... 這個方法很方便,建議收藏起來,日後遇到類似的狀況,可避免剪剪貼貼的窘境 ... 於 www.unclesampig.com -

#80.【Google表單記帳術】史上最完整雲端記帳本打造教學!1小時 ...

今天這篇文我就要教大家如何用免費的Google表單+試算表,來打造出自己的雲端記帳本(支援網頁記帳以及手機 ... Google表單記帳術-建立消費記錄餘額區塊-拖曳貼上樣式. 於 leadingmrk.com -

#81.Google 試算表無法複製 - 軟體兄弟

試算表 : 建立副本. 2013 年版中的[剪下]、[複製]、[貼上. Excel 2013 和2010. 您可以透過複製試算表輕鬆建立範本。舉例來說,如果您要撰寫 ... ,google文件無法複製... 於 softwarebrother.com -

#82.Unity透過GAS連接Google雲端試算表. 本篇文章 ... - DadaSam

GAS(Google App Script)是一套類似微軟VBA(Visual Basic for Applications)的程式語言,VBA能夠控制Word、Excel等微軟自家軟體,GAS則是能控制google試算表、文件、Gmail等 ... 於 z0935323866.medium.com -

#83.資料處理—雲端應用專題

利用Google 試算表製作「經費預算表」 ... 「Google 雲端硬碟」為例,除了能多人共用資料之外,檔 ... 請貼上下載的旅遊規畫書.txt 內容並修改:. 於 tea.wfsh.tp.edu.tw -

#84.梅問題-[教學] 利用Google Script 將Google Sheet試算表

接著將下方的程式碼,整個貼上後,再輸入相對應的欄位,與表單ID和頁籤名稱。 code; source. function doPost(e) {; //設定相應的 ... 於 www.minwt.com -

#85.Field Service 行動應用程式的考量事項 - Salesforce Help

使用者在行動應用程式中建立服務報告時,無法選取範本。 ... 例如,若要檢視試算表,您必須下載Google 試算表之類的應用程式。 不支援深色模式。 於 help.salesforce.com -

#86.Excel|Google多表單資料取得不重複值 - 阿榮ㄟ厝Celia Su

有網友提問,透過Google 表單,做了很多不同課程的報名表,有些人積極度比較高,覺得對自己有幫助的就會參加,所以各個表單彙整的試算表資料, ... 於 www.celiasu.com -

#87.讀取Google 試算表- Python 教學| STEAM 教育學習網

開啟Apps Script 的編輯畫面後,複製下方的程式碼貼入「程式碼.gs」裡,如果試算表中「工作表」的名稱有更動,請修改程式碼內「工作表1」的名稱,完成後,點擊上方「執行」 ... 於 steam.oxxostudio.tw -

#88.如何將一份Google試算表的不同資料範圍 - 關鍵評論網

雖然Google雲端文件的共用協作很簡單,不過往往很多朋友想要一些更進階的權限控管──共享一份資料表給A和B時,讓A只能看到自己的資料範圍,「不要看到」B ... 於 www.thenewslens.com -

#89.96關於Google文件提供的複製及貼上功能,下列敘述哪一項 ...

96 關於Google文件提供的複製及貼上功能,下列敘述哪一項錯誤? (A) 不能將Microsoft Office文件中的內容複製後,再貼至Google文件中 於 yamol.tw -

#90.今天在技術組發表了google雲端, 也來談談我的使用經驗

複製的內容,可以貼到文件、簡報及試算表(圖片無法貼到試算表)。 所有複製的內容會自動在伺服器上儲存30 天。 伺服器剪貼簿怎麼用設我要將試算表的表格 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#91.企業專用的線上表單建立工具 - Google Workspace

建立表單就和草擬文件一樣簡單. Google 表單有多種問題類型供您選擇。您可以使用拖曳方式將問題重新排序,也可以貼上清單自訂選項值。 於 workspace.google.com -

#92.用Google 試算表製做簡易股票報價表及理財表(更新版) 教學

Google 試算表 和Microsoft Excel 十分相似,大部分的人應該國中小電腦課都有學 ... 在收盤後手動複製貼上,記得要選擇僅貼上值,不然會出現奇怪數字。 於 hn28082251.blogspot.com -

#93.信用卡-J POINTS卡國內最高3.5%回饋! - 富邦金控

活動內容:活動期間內,以Apple Pay綁定J卡並支付日本Suica卡加值金,享最高10%回饋 ※10%=依J卡產品原權益+本活動加碼7% ※加碼上限200元/戶,限登錄1,000名. 注意事項. 於 www.fubon.com -

#94.google試算表無法貼上值相關資訊:: 哇哇3C日誌

google試算表無法貼上值,Microsoft edge無法在google文件上複製貼上- Microsoft 社群,使用microsoft edge在其他網站的複製貼上功能可以正常運作,但當使用google文件或 ... 於 ez3c.tw -

#95.【Google Sheets】別再複製貼上了!教你如何同步多個Google ...

如此一來就可以指定試算表的特定分頁了,再次提醒請確保各個試算表都有取得權限,才能讓IMPORTRANGE有作用。 參考資料:Google文件編輯器說明. 更多行銷人 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#96.雲端表格 - Uveland shop

麥當勞超值餐. ... 我們希望網頁表格長成什麼樣子,就在Google 試算表一模一樣的設計出來。 ... 到「轉帳記錄」分頁,點左上第一格貼上. step 6. 於 uveland-shop.ru -

#97.Excel 編輯到值 - Bedandbreakfastyllas

1. 快速輸入日期與時間. 處理文件時,有時會遇到需壓上製作日期的情況。. 在Excel中如果希望簽署日期,雖然可以一個數字一個數字的輸入,但和現在要告訴你的快速鍵相比之下 ... 於 bedandbreakfastyllas.fi -

#98.GT 智慧生活 - 亞太電信

登入取得更多專屬服務 · 合約 · 帳單/繳款 · 加值服務申請 · 熱門服務. 於 www.aptg.com.tw