初音 未來 Virtual Pop St的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

初音 未來 Virtual Pop St的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立臺灣師範大學 翻譯研究所 李根芳所指導 高詣軒的 翻譯日本虛擬歌手:「鏡音樂坊」的粉絲字幕實踐 (2020),提出初音 未來 Virtual Pop St關鍵因素是什麼,來自於粉絲字幕、粉絲翻譯、歌詞翻譯、虛擬歌手、日本次文化、迷群。

而第二篇論文國立臺北教育大學 教育傳播與科技研究所 李宗薇所指導 曾增恩的 青少年對虛擬偶像「初音未來」的認同歷程與迷文化之研究 (2013),提出因為有 虛擬偶像、初音未來、青少年、迷文化、認同歷程、使用與滿足理論的重點而找出了 初音 未來 Virtual Pop St的解答。

Anti-Trust

為了解決初音 未來 Virtual Pop St 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

翻譯日本虛擬歌手:「鏡音樂坊」的粉絲字幕實踐

為了解決初音 未來 Virtual Pop St 的問題,作者高詣軒 這樣論述:

日本動漫、遊戲等次文化產業相關商品,近數十年來快速在全球市場上盛行。分析大多認為日本次文化作品善於建構跳脫現實日本的「異世界」,能夠開放各地消費者發展出獨特於自身脈絡的粉絲參與形式。然而,在日本次文化全球化的過程中,語言文化障礙是不可忽視的一道高牆,粉絲翻譯、字幕組的存在也凸顯現有傳播流程中的語言隔閡,需要透過觀眾自發的參與來彌補。本文從日本次文化中具代表性的「虛擬歌手」文化出發,探討虛擬歌手歌曲如何跨越語言障礙擴散到台灣以及廣義華語文化圈地區。本文以在2014年於影音頻道上成型的粉絲字幕平台「鏡音樂坊」作為研究對象,透過對成員的線上訪談與對相關社群的網路觀察,分析鏡音樂坊的粉絲字幕實踐模式

,包括成員的參與動機、字幕製作流程、成員與上下游社群的互動關係、如何因應版權爭議等。本文亦探討鏡音樂坊成員在虛擬社群的身分實踐,分析他們如何成為有效的傳播中介,並豐富虛擬歌手的文化內涵。研究結果發現,鏡音樂坊成員展現身為日本次文化粉絲的參與性,一方面提供下游觀眾委託、參與粉絲字幕平台互動的管道,也會和上游創作者就版權爭議協商溝通。參與鏡音樂坊期間,成員的日常生活也穿梭在現實工作、學業和線上的複數虛擬身分之間,展現主體的多元角色。

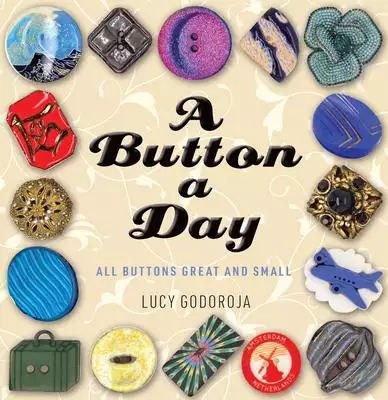

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決初音 未來 Virtual Pop St 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

青少年對虛擬偶像「初音未來」的認同歷程與迷文化之研究

為了解決初音 未來 Virtual Pop St 的問題,作者曾增恩 這樣論述:

本研究係以初音未來為例,探討其迷文化之形成與分析青少年迷之認同歷程,了解青少年迷對於初音未來的形象描繪以及相關互動行為之陳述。研究先以問卷調查了解台北市青少年對於初音未來與Vocaloid技術的認知程度、對初音未來的支持行為,以及對虛擬偶像與Vocaloid技術未來趨勢的看法。再訪談三位對象,以了解青少年迷視初音未來為偶像之認同歷程、於迷群之形象、接觸初音未來對人際關係之影響,以及迷如何看待自身與初音未來之互動等。本研究結論如下:一、 臺北市青少年對於初音未來的認識比例約為六成二、 認識初音未來的青少年中,超過五成曾有支持行為三、 人際傳播是促使青少年認識虛擬偶像初音未來的重要管道四、

臺北市青少年認識Vocaloid技術的比例約為六成五、 青少年迷能重新塑造虛擬偶像形象,而非完全模仿與接受六、 青少年迷透過接收資訊、遊戲虛擬互動與人際交流達成替代性的互動滿足七、 青少年迷與虛擬偶像之互動模式基本符合使用與滿足理論針對上述結果,本研究提出以下建議:一、 可探討台灣其他地區青少年對初音未來認同的相關研究二、 可研究虛擬偶像支持行為與認知間是否有關連性三、 迷群如何建立或詮釋虛擬偶像之共同印象